【社会学部】2019年度夏オープンキャンパス第1弾を実施しました!

8月3日(土)、4日(日)に開催された2019年度夏のオープンキャンパスにおいて、社会学部の紹介イベントを実施しました。

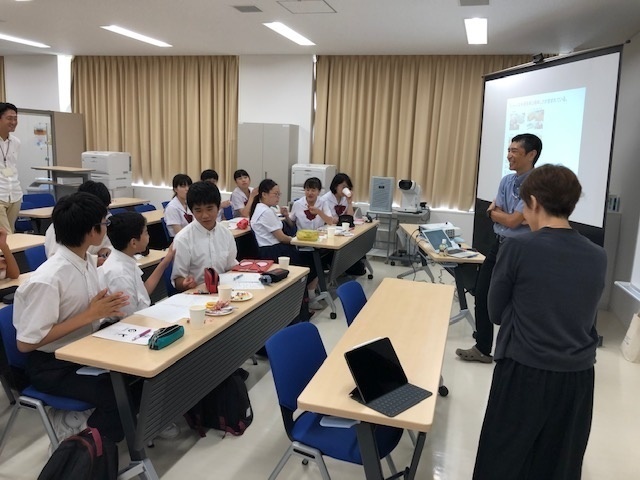

学部・学科紹介では、一見して具体的なイメージを持ちづらい社会学という分野に対して、龍谷大学社会学部での学びの特徴を紹介することで、親しみを持ってもらえるような講義形式の学科紹介を行いました。キーワードは「現場主義」です。単なる学部紹介にとどまらず、大学における学びの意義にまで触れたこの紹介講義には、教室いっぱいに入った来場者の方々も熱心に耳を傾けてくれていました。

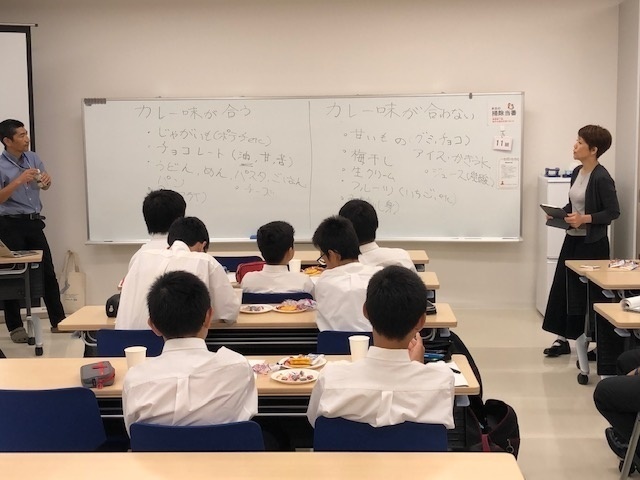

また、学部の展示ブースでは、社会学部の学生が学科紹介スタッフとなって受験生の疑問にこたえました。受験生の方々にとっては、近い距離感にある学生スタッフであるからこそ率直な話をすることが出来たのか、終始笑い声の絶えない和やかな雰囲気がブース全体に漂っておりました。

8月24日(土)、8月25日(日)に開催される第2弾のオープンキャンパスでも、同じ内容の紹介イベントを行わせていただきます。

今回参加出来なかった方を始め、皆様のご参加をお待ちしております。

https://www.ryukoku.ac.jp/admission/event/opencampus/