2019年度第1回法情報研究会を開催【犯罪学研究センター】

2019年5月19日、「2019年度第1回龍谷大学法情報研究会」を本学深草キャンパス 紫光館で開催し、約10名が参加しました。

法情報研究会は、犯罪学研究センターの「法教育・法情報ユニット」メンバーが開催しているもので、法情報の研究(法令・判例・文献等の情報データベースの開発・評価)と、法学教育における法情報の活用と教育効果に関する研究を行なっています。毎回、法や社会問題をテーマに多様な分野の専門家を講師に迎え、参加者との活発な議論が行われています。

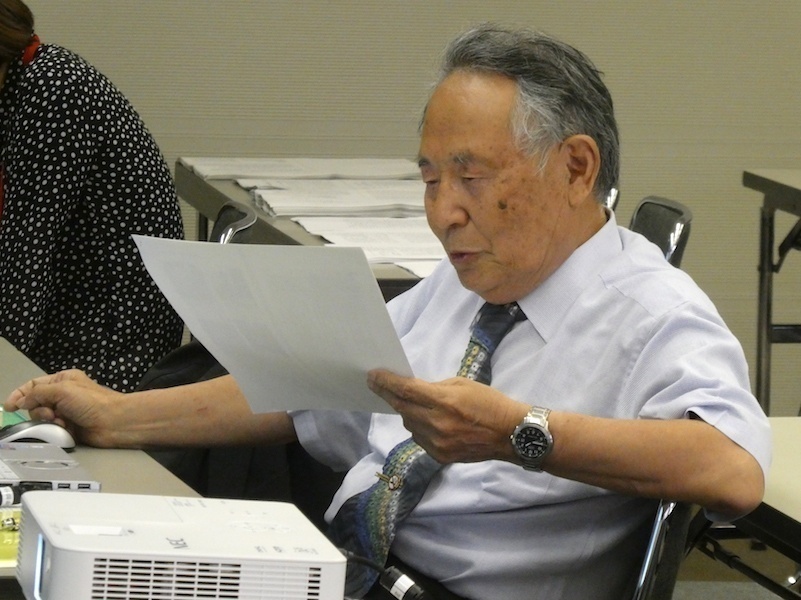

今回は、社会言語学が専門の橋内 武氏(桃山学院大学国際教養学部 名誉教授)を講師に迎え、研究対象である社会的少数者(マイノリティ)を取り巻く問題について報告いただきました。

国の政策と法律によって社会的少数者(マイノリティ)が、どのような状況におかれているのか。橋内氏は3つの具体的なテーマを通じて、明らかにしました。

はじめに橋内氏が取り上げたテーマは「ヘイトスピーチの法と言語」です。本邦外出身者(特に在日コリアン)に対する差別的言動を受け、2016年に「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 )」が施行されました。橋内氏は、言語学の観点からこの法律の条文の構造を分析し、ヘイトクライムを取り巻く課題について説明しました。

「一般に、法律の条文はテクニカルな叙述になっている。故に、法律に馴染みのない市民がヘイトスピーチ解消法の条文を読んで、その理念や内容をすぐに理解できるのか疑問である」と橋内氏は指摘します。法律の条文は明確性を旨とするため、あまりに冗長で複雑すぎるきらいがあります。また同法が禁止条項も罰則もない努力義務規定であることから、橋内氏は「実効性に疑問がある。将来的には、包括的人種差別撤廃推進法として国内法を整備する必要性があるのではないか」と主張しました。

つづいて、日本における社会的少数者(マイノリティ)の排除について忘れてはならない教訓として、「ハンセン病強制隔離政策下における療養生活や法制度の変遷」を紹介しました。とりわけ岡山県にある長島愛生園と邑久光明園を中心に、元患者の療養生活について解説がなされました。

橋内氏は「一般的に『予防』という言葉は、『病気や症状を未然に防ぐ』という意味で使用される。しかし『癩予防法(1931年施行)』と、この法を一部作り直した『らい予防法(1953年施行)』の『予防』とは、ハンセン病患者を療養所に収容し、社会から隔離させる意味合いで用いられていた」と指摘します。そして、1996年に「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され、「らい予防法」の見直しが遅れたことなどについて当時の厚生大臣が謝罪。これまでの強制隔離政策も廃止されることになりました。しかし、長年に及ぶハンセン病療養所での生活に慣れ、再び社会で生活することに不安を抱く入所者も少なくありませんでした。ハンセン病患者に対する偏見、差別も直ちには無くなりませんでした。橋内氏は、岡山県にある邑久光明園にある納骨堂の写真をスライドに投影し、入所者の川柳(下記)を朗読しました。

「もういいかい 骨になっても まあだだよ(中山秋夫)」

かくれんぼの掛け声をもじったものですが、遺骨になっても出ていけないことを表しています。

強制隔離政策に人生を左右されたハンセン病療養所入所者の多くは、法律の撤廃後も回復者として帰郷が叶わないまま、施設で一生を終えることが少なくありません。また、今やほとんどが高齢者になっている入所者たちは、例外を除き自身の子どもを持つことができませんでした。「このような歴史的事実をいかに後世に伝えていくかが我々に託された課題である」と橋内氏は述べます。

さいごに、橋内氏が最近注目する問題として「日本語学校に通う留学生」の現状を紹介しました。外国人は、日本政府の許可がなければ日本には在留することができません。日本には「一在留、一在留資格の原則」があり、在留資格は一つしか持てません。日本語学校生は、2010年6月までは、「就学」ビザで来日していました。しかし、法改正の結果、2010年7月以降は大学院生・大学生・専門学校生と同じく「留学」ビザで在留することになっています。橋内氏は、この留学ビザと「資格外活動」としてのアルバイトが相矛盾した関係にあり、日本語学校が今や不法就労の温床になっているのではないかと主張します。

国内に存在する日本語学校は、法務省が認可する点で文科省が監督する教育機関と異なります。設置基準がやや緩く、会社法人などの事業体が参入し得たことから、2019年4月には全国に750校を数えるに至り、ますます増加傾向にあります。

一般的に、日本語学校の授業時間は「1日3時間×5日=週15時間」を満たせばよく、他方で「資格外活動」のアルバイトは「1日4時間×7日=週28時間」まで容認されています。つまり、学習時間よりもアルバイト時間の方が長いのです。さらには、長期休暇中は「1日8時間×5日=週40時間」までのアルバイトが認められています。橋内氏は実地調査の事例を通じて、労働力が不足している地方を中心に、日本語学校の留学生が宿泊業・飲食料品製造業・外食業・小売業などのアルバイトに従事している現状を報告。人手不足解消のために留学生が産業構造に組み入れられている点に危惧を示しました。その上で橋内氏は「日本語学校での週15時間の学習が『留学』という在留資格の前提であるのならば、当然アルバイトは週15時間未満に短縮するべきであるし、かつ、アルバイトと『特定技能1号』の区別を明確にすることで雇用上の配慮をすべきである」と指摘します。

そして、日本語学校の監督官庁を明確化することで教育の質向上と、学生が過度なアルバイトをせずに留学生活を送れるようなサポート(学校への助成や学生への奨学金)の必要性を主張し、報告を終えました。

(なお、日本語学校の監督官庁は、新設の出入国管理在留庁となったとのこと。)

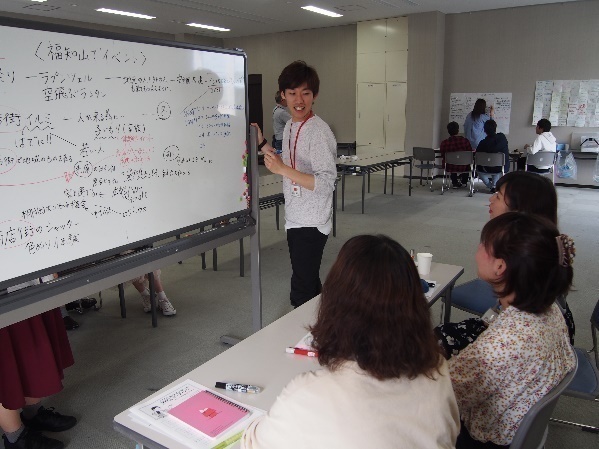

中村 有利子氏(本学法学部教務課・ローライブラリアン)

休憩を挟み、犯罪学研究センター「法教育・法情報ユニット」の中村 有利子氏(本学法学部教務課・ローライブラリアン)が前年度の活動報告を行い、また、今年度の活動計画として、2019年12月頃に「龍谷大学法教育フェスタ2019」と題し、一般市民向けのイベントを開催することを提案し、研究会メンバーに了承されました。

(イベントは詳細が決まり次第、犯罪学研究センターHPで告知します)

◎次回の法情報研究会は、7月31日に開催を予定しています。

詳細は下記ページを参照ください。

「2019年度第2回 龍谷大学法情報研究会 公開研究会」

日程:2019年7月31日(水)18:00~20:30

場所:龍谷大学 紫光館 4階401教室

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-3620.html