【経営学部】2019年度推薦入学試験(専願)合格者対象「入学準備サポートプログラム」を開催しました

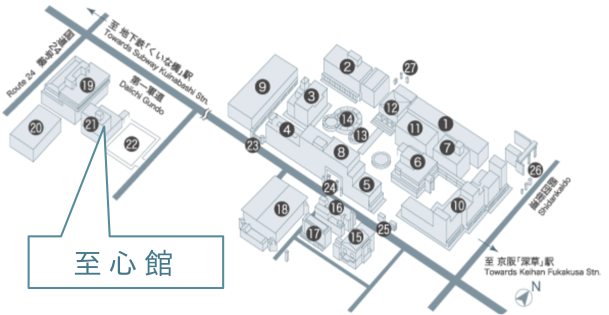

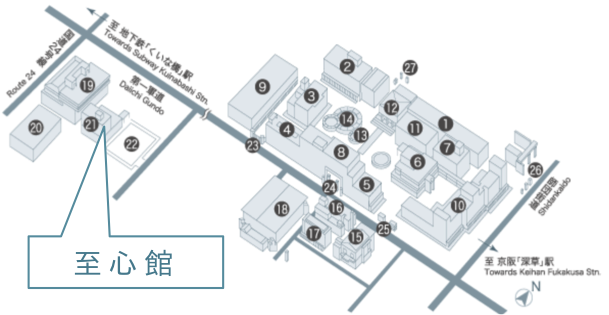

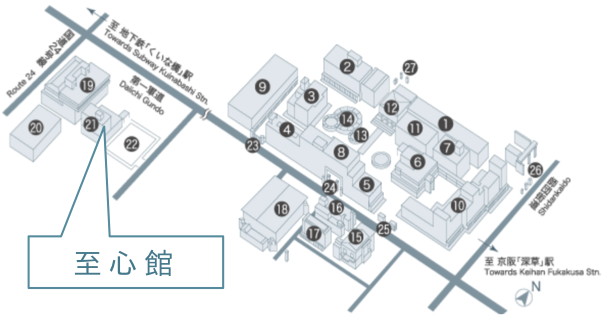

龍谷大学では、推薦入学試験(専願)合格者対象に、「入学準備サポートプログラム」を実施しており、経営学部の対象者の方へは12月24日(月)深草学舎において実施され、対象者約110名ほどが参加、11名の在学生(先輩学生)がファシリテータとして参加し本プログラムを行いました。これは、有意義な大学生活の送り方を体感してもらうとともに、入学後の学修意欲の向上、入学に対する不安の解消を図ってもらうことを目的としており、経営学部だけでなく全学部で行われています。

経営学部では野間学部長による講義が行われ、「経営学部の教育理念・目的、学生の姿勢、正課と課外活動の重要性、経済学と経営学の違い、人生設計」等、学生のこころがまえについて話がなされました。また、その後の学生交流会では小グループに分かれ、先輩学生に質問を投げかけ不安を解消していたり、仲間と意気投合している様子が伺えました。

【プログラムの概要(全学を含む)】

○ 学長(または副学長)からの挨拶(全学)

○ 先輩学生による学生生活、学修、課外活動等についてのプレゼンテーション(全学)

○ 野間経営学部長による講義「大学生活と学生のこころがまえ」(経営学部)

○ 小グループに分かれ先輩学生との学生交流会(経営学部)