ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

IEEE R10 Robotics Competition にて植村研のロボットチームがプレゼンとデモンストレーションを実施【先端理工学部】

8月30日に明治大学中野キャンパスで開催されたIEEE R10 Robotics Compet...

ソフトバンクとの連携事業「スマートキャンパス ハッカソン」のSTEP4を開催【瀬田キャンパス推進室・先端理工学部・農学部・社会学部】

2024年8月9日(金)から8月10日(土)にかけて、ソフトバンクとの連携事...

8月29~9月1日で実施する予定であった、国内体験学習プログラム・災害を...

「政策実践・探究演習」(海外)韓国PBL 現地レポート③【政策学部】

政策学部では2023年度と2024年度の2ヵ年、アジアプログラムとして「若者...

「政策実践・探究演習」(海外)韓国PBL 現地レポート②【政策学部】

政策学部では2023年度と2024年度の2ヵ年、アジアプログラムとして「若者...

コロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センター主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター共催

【本件のポイント】

【本件の概要】

日本の仏教の歴史とともに展開してきた聖徳太子への信仰と伝承は、その生涯をあらわした太子絵伝というメディアによって説き広められてきました。この太子絵伝絵解きは、四天王寺の絵堂に始まり、浄土真宗に受け継がれて、現在もなお生き続けている文化遺産です。

今回のフォーラムは、日本文化研究を行うコロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センターとの研究交流を契機として本学の阿部泰郎・招聘研究員が企画に関わって開催するものです。当日は、「聖徳太子絵伝」、「善光寺絵伝」、「富士山絵伝」を題材に、聖徳太子の生涯、善光寺の縁起などをユニークな絵解き実演とともに解説。このフォーラムを通じて、絵解きという伝統メディア文化の面白さ、奥深い魅力を感じ取っていただき、貴重な日本の伝統芸能・文化である絵解きを国内外に発信する機会とします。

【イベントの概要】

名称:「聖徳太子絵伝 絵解きフォーラム in Kyoto」

日時:2024年11月7日(木)14時45分~16時30分(14時15分開場)

場所:龍谷ミュージアム 101講義室 | 京都市下京区堀川通正面下る(西本願寺前)

参加:申込不要・先着50名・聴講無料、

ただし秋季特別展「眷属(けんぞく)」の観覧券必要(観覧後の半券可)

URL:https://rcwbc.ryukoku.ac.jp/events/events-1080/

主催:コロンビア大学 ドナルド・キーン日本文化センター

共催:龍谷大学 世界仏教文化研究センター/科研費基盤研究(A)「宗教テクスト

文化遺産アーカイヴス創成学術共同による相互理解知の共有」

(研究代表者:阿部泰郎、課題番号:22H00005)

【絵解きについて】

絵解き(えとき)とは、仏画の掛物などの宗教的背景を持ったストーリーのある絵画を、わかりやすく解説する古典的な話芸。絵画と語りが一体化した絵解きは、主に中・近世に文字の読めない人びとにも仏教の教えを伝えるための手段として発達してきました。この絵解きの娯楽要素は、掛物から紙芝居、アニメーションやマンガへと受け継がれています。

現代において、伝統的な絵解き文化は一時途絶えかけていましたが、今回の絵解き実演者をはじめ、近年各地で伝統を未来に継承しようとする動きが見られます。

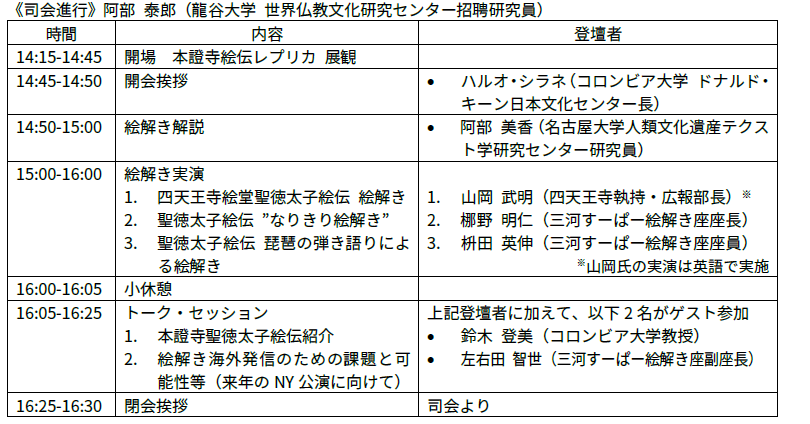

【プログラム・登壇者】※各所要時間は変更となる場合があります。

【本企画の開催にあたって】

阿部 泰郎 本学招聘研究員

(専門:宗教テキスト学、

宗教遺産学、アーカイヴス)

絵解きは、世界とつながる優れた文化遺産です。大画面に描かれた絵を入り口として、語りのパフォーマンスであっというまに聴衆を絵ものがたりの世界へと引き込む絵解きの力は、 “絵ものがたりメディア文化遺産”と呼んでいいと考えます。その魅力を世界中の人々と分かち合いながら、大切に継承していきたい! その願いのもと、ついに来年2025年3月に、ニューヨークで初となる聖徳太子絵伝絵解き公演が開催されます。それを記念して、今回のフォーラムでは、英語も交えた絵解き実演を行い、絵解き文化を世界発信していく可能性と課題をみなさまとともに分かち合い楽しみたいと考えています。絵解き文化のあらたな船出を応援ください。

本フォーラム、担当研究員への取材を希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先:龍谷大学 世界仏教文化研究センター

Tel 075-343-3812 cswbc2@ad.ryukoku.ac.jp https://rcwbc.ryukoku.ac.jp/

中森 孝文 政策学研究科長の任期満了(2025年3月31日)にともなう選挙会を10 月30 日(水)に実施した結果、次期政策学研究科長に 的場 信敬 教授を選出しましたのでお知らせいたします。

なお、 的場 信敬 教授の略歴は下記のとおりです。

記

【龍谷大学政策学研究科長】

任 期: 2025年4月1日~2027年3月31日

氏 名: 的場 信敬(まとば のぶたか)教授

【専門分野】地域ガバナンス論、持続可能性論

【最終学歴】Centre for Urban and Regional Studies, School of Public Policy, University of Birmingham, England修了

【学 位】Ph.D. in Urban and Regional Studies(University of Birmingham)

【職 歴】

2003年4月 特定非営利法人グラウンドワーク福岡 主任研究員(~2004年3月)

2004年4月 龍谷大学地域人材・公共政策開発システム・オープン・リサーチ・センター

博士研究員(~2011年3月)

2011年4月 龍谷大学 政策学部 准教授(~2018年3月)

2018年4月 龍谷大学 政策学部 教授(~現在に至る)

2019年8月 Lancaster University, Visiting Researcher(~2020年8月)

【研究業績】

論文:的場信敬(2021)「英国の「グリーン産業革命」によるグリーン・リカバリーへ

の挑戦」『公共政策研究』21, pp.33-44

論文:的場信敬(2022)「ウィズ・コロナ時代の地域エネルギーガバナンス」

『月刊ガバナンス』2022年1月号、pp.23-25

論文:的場信敬(2024)「ドイツ・ヴァイブリンゲンの気候中立に向けた取り組み」

『人間と環境』第50巻第2号、pp.20-23

著書:『Depopulation, Deindustrialisation and Disasters:

Building Sustainable Communities in Japan』

Palgrave Macmillan(編著)(2019)

著書:『エネルギー自立と持続可能な地域づくり:

環境先進国オーストリアに学ぶ』昭和堂(共著)(2021)

著書:『Japanese and Finnish Development of Wellbeing and Clean Environment

– practices in Kyoto prefecture and Päijät-Häme region』

LAB University of Applied Sciences(分担執筆)(2021)

著書:『最新図説 脱炭素の論点2023-2024』旬報社(分担執筆)(2023)

【所属学会】

日本地域政策学会、日本環境学会、日本公共政策学会、日本政治学会

以上

問い合わせ先:龍谷大学 政策学部教務課 阿部・今井

Tel 075-645-2285 seisaku@ad.ryukoku.ac.jp https://www.policy.ryukoku.ac.jp