ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

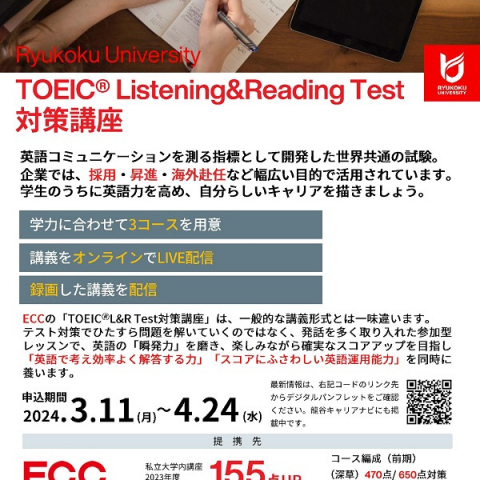

英語コミュニケーション力を測る指標として開発した世界共通の試験であ...

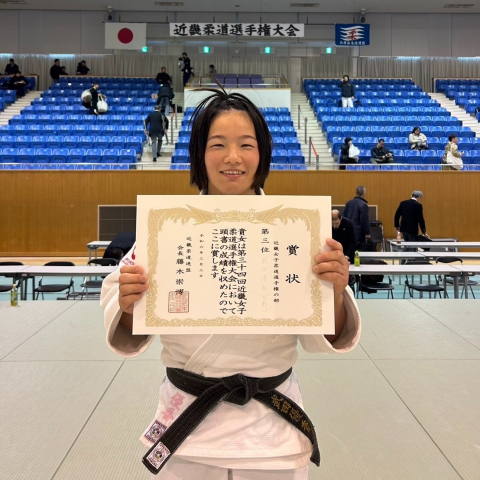

【柔道部(女子】第34回近畿柔道選手権大会(無差別級トーナメント)に武田優香選手が3位入賞

2024年3月3日に兵庫県立武道館で開催された近畿柔道選手権大会で 武田優...

この春卒業する4回生の学生スタッフが中心となって、ボラゴン特集号を制...

【報告】2023年度国内体験学習プログラム「福島スタディツアー」を実施しました

ボランティア・NPO活動センターでは、2015年より継続して「福島スタディ...

浄土真宗本願寺派より各報道機関に対して発表されましたとおり、3月8日...

2025年4月に開設する心理学研究科のWebサイトがオープンしました。

随時情報を追加していきますので、ぜひご覧ください。

心理学研究科のWebサイトはこちらです。

【本件のポイント】

【本件の概要】

龍谷大学短期大学部こども教育学科では、児童福祉施設、保育所、幼稚園、こども園での実習を通した体験的な学びにも注力し、共に育ち合ういのちへの理解を深めています。その一環として認定NPO法人 地域包摂こども支援センター こどもの里館長・理事長である荘保共子氏をお招きし「子どもが生きる力を守る―子どもの貧困と子どもの権利―」をテーマとした講義を開催します。

荘保氏による講義の事前授業として、こどもの里における子どもと家族を支える活動を中心としたドキュメンタリー映画『さとにきたらええやん』を鑑賞し、子どもの育つ多様な環境と子ども・養育者の尊厳、児童福祉と保育・幼児教育の意義と価値を学びます。将来は児童福祉、保育・幼児教育にかかわる専門家としてはばたく学生たちが、子どもや子育て家庭の抱える困難に対峙するとき自分に何ができるのかを真剣に考え、これからの学びへの意欲を高めます。

【講演会】

日 時 :2024年6月5日(水)11:00 ~ 12:30

場 所 :龍谷大学深草キャンパス 21号館 603教室

テーマ :「子どもが生きる力を守る―子どもの貧困と子どもの権利―」

講 師 :荘保 共子 氏

荘保 共子 氏

— 講師略歴 -

認定NPO法人・地域包摂こども支援センターこどもの里理事長

龍谷大学短期大学部 客員教授

兵庫県宝塚市生まれ

著作:「子どもたちがつくってきた包摂地域こども支援センター (特集 児童虐待の根っこを探る)」(『はらっぱ : 子どもの人権・反差別・平和を考える 』2020)ほか多数。

また、「NHK スペシャル シリーズ“こども ・輝けいのち”第1回『父ちゃん母ちゃん、生きるんや~大阪・西成 こどもの里~』(2003 年2月9日放送)」に出演。

その他、こどもの里の活動に関する新聞記事は多数。

問い合わせ先:龍谷大学 短期大学部教務課

Tel 075-645-7897 tandai@ad.ryukoku.ac.jp https://www.human.ryukoku.ac.jp/

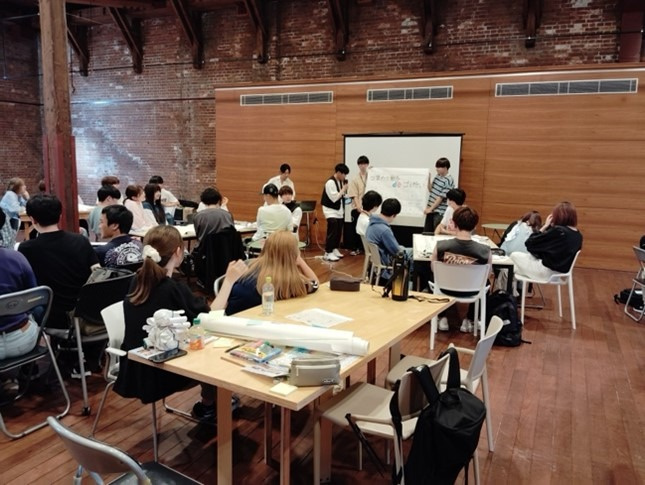

6月1日(土)、政策学部1回生が基礎演習のクラスごとに13のコース(のべ)に分かれ、スタディツアーに参加しました。1回生全員が参加するスタディツアーの実施は初めての試みとなります。

龍谷大学政策学部の教育理念・目的は、社会の持続可能な発展のために主体的に行動するとともに、自ら発見した問題を社会と連携して解決できる、公共性を深く理解し、高い市民性を持つ自立的な人材=地域公共人材を育成することです。

大学での4年間をとおし、学生がこのような人材としてさまざまなスキルを身につけられるよう、社会課題の現場に出向き、現場から解決策を発想・提案するフィールドワークの機会を提供しています。

そのファーストステップとして、政策学部1回生全員を対象としたスタディツアーを実施しました。

本ツアーの目的は次のとおりです。

①地域の良さとともに、課題の現場を自身の目で見て直接体験することで「地域の見方」の基礎を身につける

②今後の演習科目等で地域訪問する際のマナーや事前に準備すべきこと等、フィールドワークを行うにあたっての基礎的知識を身につける

●13コースの概要●

南丹市日吉町世木コース

【共に考えよう、農あるライフスタイル】

受入れ先は世木地域振興会。野菜・イチゴの収穫、郷土資料館。郷土料理体験。

洲本市コース

【地域の最前線で活躍する冒険人に会い、洲本を知ろう】

講演、冒険マインドを作るグループワーク。「さんぽdeごみ拾いin淡路島」を体験し、若者の参加を増やすためのアイデアを発表。

京丹後市大宮町奥大野コース

【地域課題と政策学部の取組を知ろう】

受入れは区長協議会。石原ゼミ、防災PJ、話し合いプロジェクトの活動を知る。区長代表の講演、農業体験とピザづくり。

福知山市中心市街コース

【光秀マインドを育むまち・福知山を歩こう】

同窓会と連携し、福知山らしさ発見FW(グループで昼食とまちあるき)、地域で活躍する若手リーダーの講演、ふりかえりワークショップ。

綾部市上林・市志コース

【共に考えよう、農あるライフスタイル】

受入れ先は綾部かんばやしの里体験推進協議会と市志里山再生の会。どんぐりの森での体験、ツリークライミング、鹿肉カレー共同調理体験。

亀岡市保津コース

【共に考えよう、農あるライフスタイル】

受入れ先はNPO法人「ふるさと保津」。トウモロコシの定植体験、野菜の収穫体験。地元農産物で伝統食体験。

京丹後市大宮町三重・森本コース

【ゲンゴロウ郷の米の取組を知ろう】

受入れは、三重・森本里力協議会。京丹後PJ・谷垣ゼミの活動を知る。里力役員の講演、生物調査体験、農業体験。

南丹市園部町西本梅コース

【共に考えよう、農あるライフスタイル】

受入れ先は西本梅地域振興会。田植え・野菜の収穫体験。地元食材を使った料理など。

近江八幡市沖島町コース

【世界農業遺産「琵琶湖システム」を学ぼう】

受入れは沖島漁協。琵琶湖博物館で専門家の講演・水族展示見学、船で沖島へ移動。地引網体験を通して琵琶湖の生態と漁業について考える。

和束町コース

【「お茶の京都」で日本茶800年の歴史と茶文化を学ぼう】

「お茶の京都」の取組について知るツアー。関係者の講演、茶畑ツアー、茶摘み体験ほかを通して茶文化を学ぶ。

参加者の声(事後アンケートからの抜粋)

・実際に現地で体験することは学校の授業で解決策を練るより、何倍も発想が出やすくなるから、フィールドワークの大切さを知った。

・夢を諦めずに自分のやりたいことをするための粘り強さを持つことが大切だと学んだ。

・実際に歩いてみることによって、最初に考えていたよりも多くの魅力と、問題を肌で感じることができ、よりリアルに課題を町の課題について考えることが出来るようになった。

・田舎の過疎化などの問題を授業で習って知っていたけれども、実感したことがなかったので、どれほど深刻な問題なのかということが今回のフィールドワークを通じて深く感じ、学ぶことができたと思います。

・問題の発見力、自分なりのやり方、強みなどを理解していく事が町おこしをする上で大切だと思った。技術などもそうだが、自分ができる、自分にしかできないことをやっていきたいと思った。

・現地の様子を自らの目で見て、そこにいる人の話を聞いてからその土地についての考えを持つことの大切さを学びました。話を聞くだけ、資料を見るだけではわからないことはとても多いのだと知りました。

・その地域には昔何があったのか、なぜこの地形になっているのか、この行事が表す意味は何なのかなど当たり前だと思っていることに目を向けることの大切さに気付いた。

・普段普通に生活していたら関わりもなく行くことのなかったかもしれない土地に縁があって行くことができ、特に、その土地の人から話を聞くことが出来たのはとても良い経験となった。