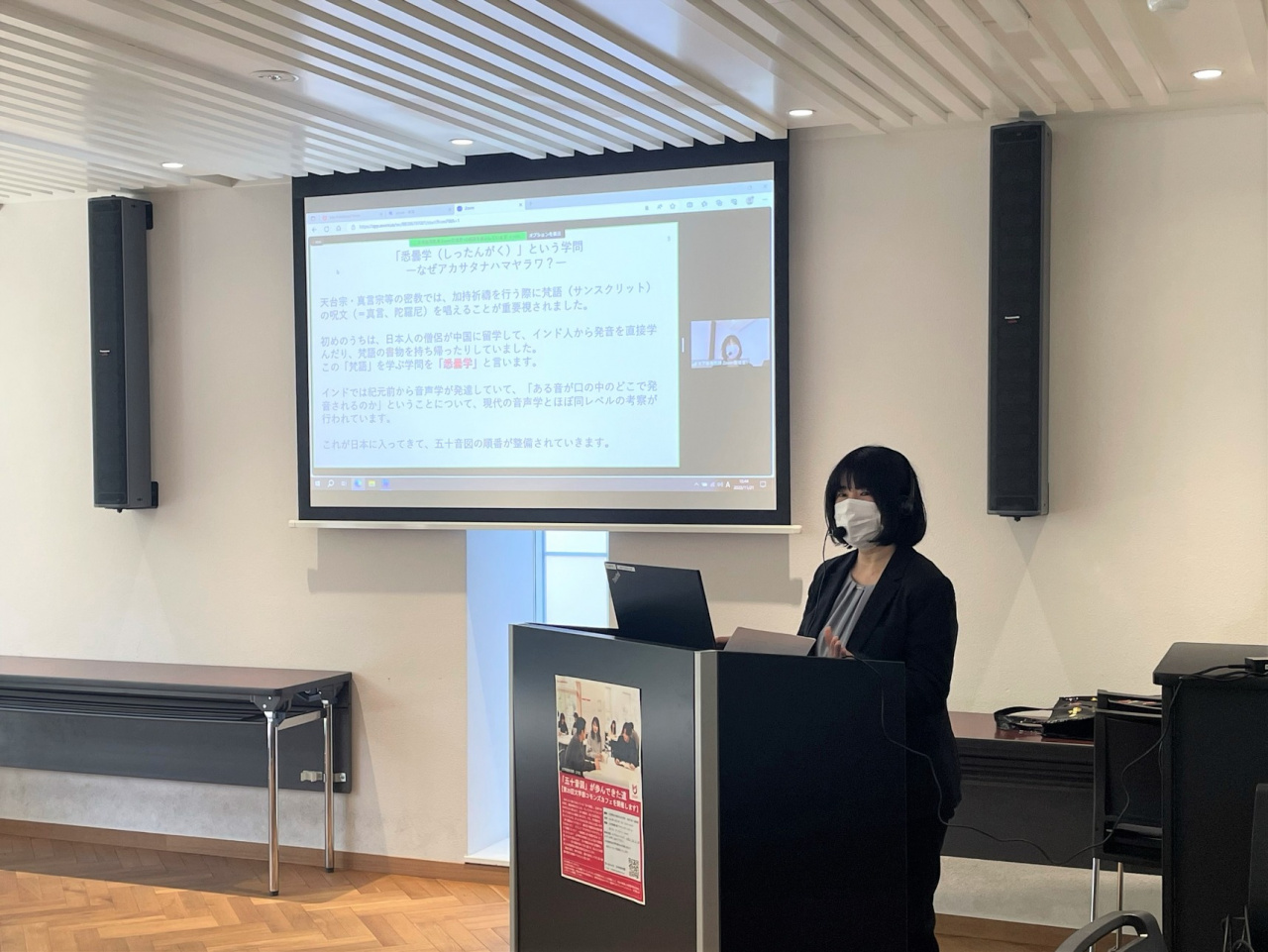

第20回文学部コモンズカフェを開催しました(日本語日本文学科 内田 智子 先生)【文学部】

2018年4月より大宮学舎東黌にラーニングコモンズが設置され、学生や教員との相互交流を含めた多様な学びの形が可能になりました。そこでお昼休みを利用して龍谷大学内外の研究者をお招きし、研究内容をわかりやすくお話ししていただくカフェイベントとして、文学部コモンズカフェを開催致しております。

第20回文学部コモンズカフェは、2023年11月21日(火)12:35〜13:05に、日本語日本文学科 内田 智子 准教授を講師として「『五十音図』が歩んできた道」をテーマに開催されました。

内田先生には、「五十音図」はどのようにして作られたのか、その歴史から現代の日本語学への繋がりまでもお話いただき、大変興味深いお話でした。

私たちの身近にある五十音図や日本語の背景を知ることができ、質疑応答も活発に行われていました。

以下、参加者からの感想を一部紹介いたします。

・普段から何気なく使っていた日本語、五十音図がこんなに歴史があって、仏教とも関係があったということに驚きました。

・図の変遷などは考えたこともなかったため、とても勉強になりました。

・知らないことだらけで、ゼミ選択や卒論に向けた研究への足掛かりになるかもしれないと思いました。

次回文学部コモンズカフェは、12月19日(火)に開催を予定しております。

実施の詳細につきましては、ホームページ等でお知らせいたしますので、是非ご参加ください。