明治初期の地券取調総絵図からみえてきた地域の記憶と資源(牛尾洋也・法学部教授インタビュー)【里山学研究センター】

東近江市能登川博物館 展示室・ギャラリーにて、11月25日(土)から12月24日(日)まで、東近江市・龍谷大学共催展「よみがえる明治初期の山村の土地利用 ―永源寺地区の地券取調絵図(地引絵図)が語るもの―」が開催されています。※観覧無料

同展は、龍谷大学 里山学研究センター兼任研究員の牛尾洋也・法学部教授が中心となって企画したもので、11月25日(土)には公開研究会も開かれました。

【>>イベントページ】

東近江市能登川博物館での展示風景

東近江市能登川博物館での展示風景

今回の展示品である「地券取調絵図(地引絵図)」とは、約150年前、明治初期の近代的土地所有権制度が導入される直前の山村の土地利用が示されているもので、当時の土地利用のありようを伝える貴重な史料です。市町村合併や戦災等で消失したケースも少なくないとされる中、牛尾教授は、滋賀県東近江市の永源寺地区で保管されてきた地券取調絵図との出会いを端緒として、絵図を“地域の記憶、地域の資源”として残す必要性を感じ、2019年より高精細写真によってデジタルデータ化を進めてきました。

牛尾洋也 教授(本学法学部・里山学研究センター兼任研究員)

史料から明らかになった明治期の土地利用のありよう、今回の展示のみどころについて、牛尾教授にうかがいました。

Q. 明治初期の土地所有権の変容と地券取調絵図(地引絵図)について教えてください。

地券とは、明治5(1872)年に地券制度が施行され、明治政府が発行した土地所有権を証明するための証書のことで、その際絵図が作製されました。つづく明治6(1873)年の地租改正法の公布により、土地の私的所有権が公認され、地租は原則として金納することになり、明治19(1886)年の登記法の制定により、地券制度は廃止されました。しかし、登記制度の下における土地台帳附属絵図(公図)は、地券取調絵図や地引絵図に源を持っています。

地券の発行にあたっては、土地の位置・一筆ごとの所有者、所在、地目、反別、石高、代価などを明確にする必要があるため、絵図(地図)と野帳(帳面)がセットで作成されました。明治初期には数種類の絵図が作られましたが、明治5(1872)年の干支にちなむ呼称の「壬申地券」には、市街地券と郡村地券の2種類があります。市街地券は、江戸時代に無税地であった町地に課税することが目的で、郡村地券は、田畑売買の解禁による土地の異動を明確にする目的で発行されました。以降、現代に至るまで都市部や田畑では測量が繰り返されてきたので史料は複数存在しますが、測量に労力のかかる山間部の絵図史料は少なく、貴重なものです。

このように明治新政府から県府におりてきた命令を各町村で行った地券発行ですが、全国規模の土地調査の基礎資料となったのは、実は豊臣秀吉による「太閤検地」の検地帳や絵図でした。

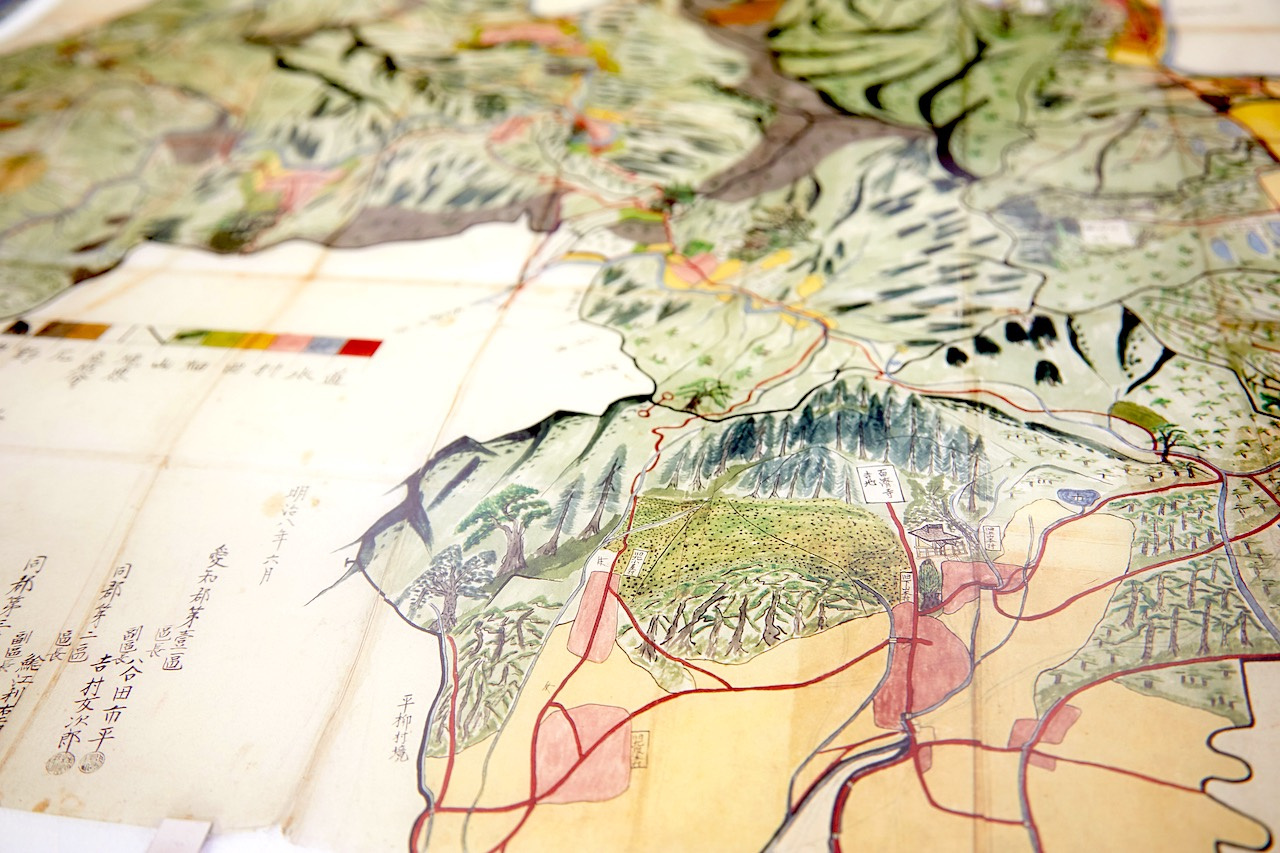

展示品の「地券取調絵図」の一部をクローズアップ

絵図欄外には山、道、川、田、畑、屋敷などの地目が色分けして明記されている

Q. 今回の展示では永源寺地区の史料が中心ですが、この地域に注目された経緯とは?

永源寺地区は東近江市の東端、愛知(えち)川の上流域に位置し、鈴鹿山脈から琵琶湖まで森川里湖に恵まれた東近江市の中でも、自然豊かな場所です。

今回の展示は、本学の社会科学研究所の共同研究『地域特性に基づく地域・森林資源管理の法理論研究』(代表:牛尾洋也/期間:2021〜2023年度)と里山学研究センターでの研究活動の成果の一端です。永源寺地区に注目したきっかけは、2017年頃から『東近江市100年の森づくりビジョン』の策定に関わったことです。

東近江市の森林・林業政策を計画的に、かつ実践的に進めるための指針を検討する中で、永源寺地区に保管されていた明治初期の地券取調絵図と出会いました。実際に絵図を広げてみると、紙の損傷が進んでいるものの、地域のランドスケープが詳細に描き込まれていることに気付かされたのと同時に、当該地域での絵図のワークショップを行った際に地元の皆さんが熱心に見入られている姿から“地域の記憶としての絵図の訴求力の高さ”を実感しました。

こうした経緯から、絵図を“地域の記憶、地域の資源”として残す必要性を感じ、2019年より高精細写真によってデジタルデータ化を進めてきました。

Q. 今回の展示の見どころを教えてください。

今回の展示では、デジタルデータ化を進めてきた史料のうち約40点を展示しています。地券取調絵図(地引絵図)には、山、道、川、田、畑、屋敷、林、荒地、藪地、原野などが鮮やかな色彩で描き分けられており、明治初期の近代的土地所有権の制度が導入される直前の山村の土地利用が示されている貴重な資料です。ひとたび目にすれば、一枚から読み取れる情報がきわめて多いことに気付かされるはずです。

「郡界地引絵図」(明治8年作成)より一部抜粋

木々の種類に至るまで鮮やかに描き込まれている

展示品の1つ、「郡界地引絵図」(明治8年作成)は18村のありようを一枚に記したものですが、よく見ると村の飛び地が沢山あることが分かります。江戸時代にはこのように村の中に、別の村の飛び地が存在することは珍しくなく、明治期になって制度上、空間の線引きをするようになったのです。

こうした飛び地の背景として、「入会地である山(特に奥山の森林)の利用は個人(や村)が独占して行うものではない」という地域共通の意識があったのでしょう。いまなお、絵図に記された君ヶ畑地域には、入会地として集落等で所有管理されていた土地が登記簿上も「神社名義」や「記名共有地」(表題部の所有者欄に「A外○名」とあるのみで、その共有者の住所氏名が登記されていない土地)の形をとっていることがあります。

明治初期の地券取調絵図の作成によって、人々が暮らす“里山”では、線引きによる管理所有が進み、人里から離れた“奥山”では多くの人々の共同管理・利用が受け継がれたようです。こうした地域の記録を継承する点においても、今後の地域の管理構想にあたっても、絵図は人々の思いをつなぐ大変貴重な史料であることが見て取れます。

Q. さいごに現代への含意として、日本の土地活用に関してコメントをお願いします。

昨今では「所有者不明土地」(所有者死亡後に相続登記がされないこと等を原因として、登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)の問題などもあって、土地の所有権や境界を明確化することが国によって求められています。

また、国土交通省により「地域管理構想」、環境省により「地域循環共生圏」が提唱される中、市町村それぞれに地域の将来像を描く必要性があり、地域の環境や文化、資源等を加味したプランづくりが求められています。そうしたビジョン策定にあたっては、地域像を知ることが必要です。昔の土地利用のあり方を知り、“地域の記憶、地域の資源”を現代、そして未来へと継承する上で、明治初期の絵図に学ぶ点もあるのではないでしょうか。ぜひ多くの方にご観覧いただき、絵図の持つパワーを感じてもらえると幸いです。

牛尾洋也 教授(本学法学部・里山学研究センター兼任研究員)