京都弁護士会 公害・環境委員会 第76期選択型実務修習(自然保護部会)の開催【里山学研究センター】

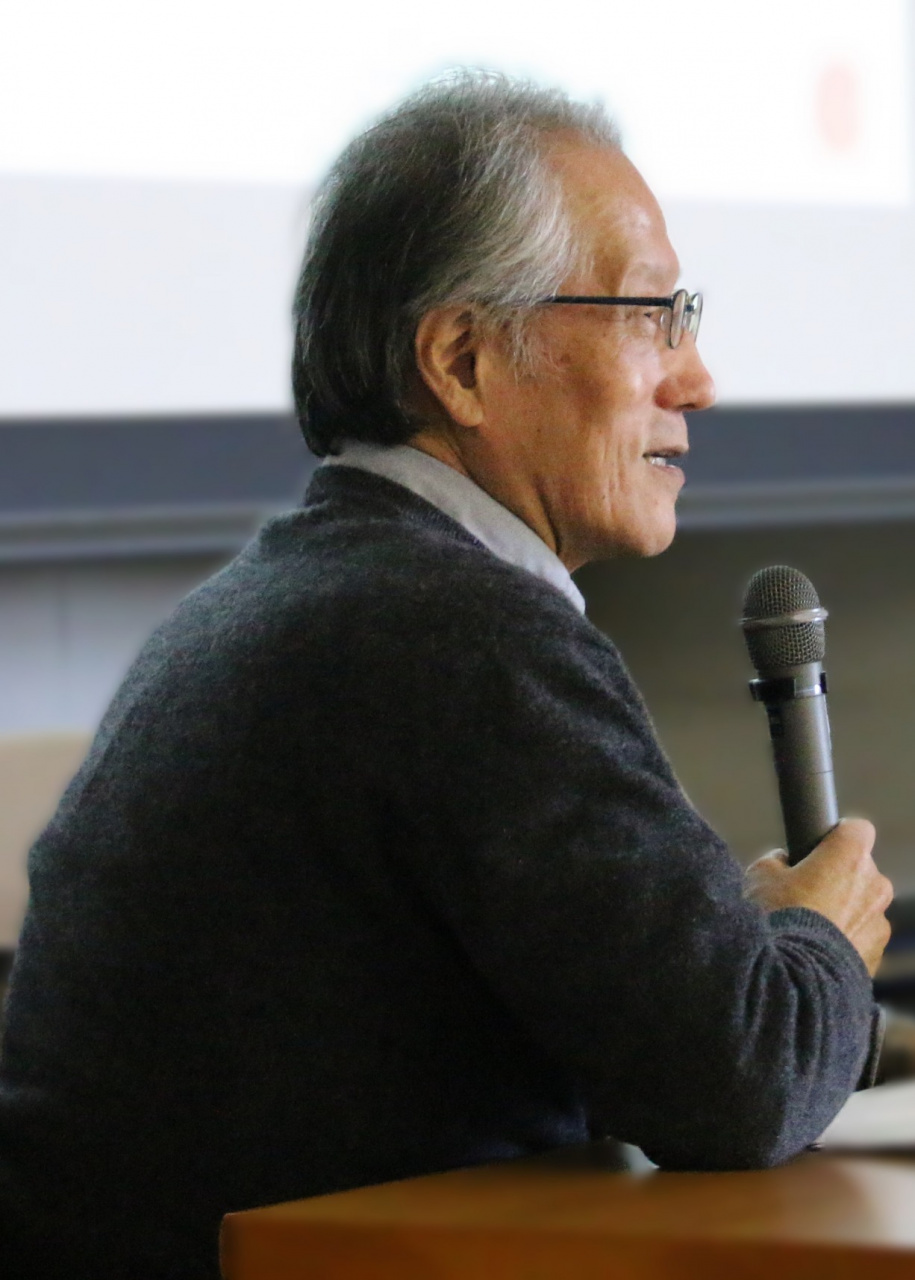

森のある大学 龍谷大学里山学研究センターは、2023年10月26日(木)に京都弁護士会公害・環境保全委員会の依頼を受け、第76期選択的実務修習(自然保護部会)の一環として、同期司法修習生に対し、環境社会問題や里山問題に関する研修を目的に実務修習(レクチャー(実地レクチャーも含む)および意見交換会)を実施しました。本修習は、里山学研究センター関係者5名、司法修習生6名、弁護士2名の計13名が参加しました。

【プログラム】

2022年10月26日(金)10:00~16:30(龍谷大学瀬田学舎1号館619会議室・「龍谷の森」)

第1レクチャー:「人類と自然環境の持続可能性」

村澤 真保呂氏(里山学研究センター・研究員、社会学部・教授)

第2レクチャー:「里山の歴史と現状」

谷垣 岳人氏(里山学研究センター・センター長、政策学部・准教授)

第3レクチャー:「フットパスを知っていますか?―自然景観へのパブリックアクセスの

意義と手法―」

鈴木 龍也氏(里山学研究センター・研究員、法学部・教授)

第4レクチャー:「龍谷の森」に関する事前説明および実地レクチャー

太田 真人氏(里山学研究センター・博士研究員)

意見交換会(司会 村澤 真保呂氏(里山学研究センター・研究員、社会学部・教授)

【第1レクチャー】

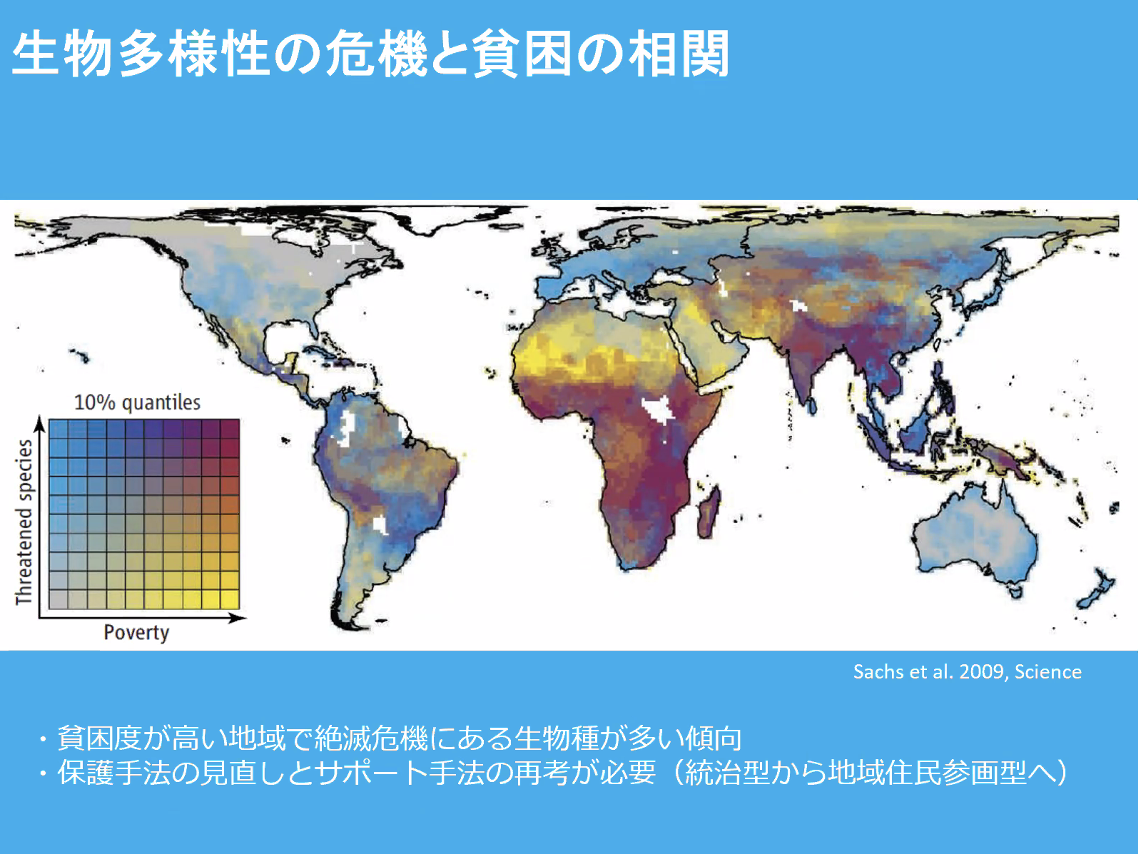

村澤真保呂氏(里山学研究センター・研究員、社会学部・教授)は、まず、現代における持続可能性の危機について説きました。とりわけ、気候変動(今年8月~9月の世界規模の異常気象など)に着目し、将来の食糧危機との関連性を具体例(スペインにおけるオリーブ危機や世界のコーヒー栽培危機)を交えて説明するとともに、現在、気候変動対策の名目で進められているエネルギー政策(太陽光・風力・原子力の各発電)が、開発の観点から生物多様性の保護と矛盾する事例が増加し、生物多様性の喪失に繋がっていることなどを指摘して気候変動対策と生物多様性対策の矛盾を示しました。次に、自然環境と社会環境双方の持続可能性の現状(先に触れたエネルギーと食料資源の過剰消費のほか、経済格差の拡大にともなう貧困・スラム化、地方・農村の破綻(過疎化)など)を呈示し、その上でこれらを理解するために、エコロジカル・フットプリントによるデータを紹介しました。そして、「人間と自然とのあいだ」に注目し、双方の中間地帯を緩和、喪失させてきたことが、人間の健康にも影響を与えていることを述べました。

村澤真保呂 里山学研究センター・研究員(龍谷大学社会学部・教授)

【第2レクチャー】

谷垣岳人氏(里山学研究センター・センター長、政策学部・准教授)は、高度成長期における都市の成長と農村の衰退およびアンダーユースによる生物多様性の危機について報告しました。主に、(1)アカマツの衰退(里山が放置されることで、落ち葉の体積、土壌養分が増加し、アカマツの樹勢の低下と松枯れ病の発生でアカマツが集団枯死した)、(2)ナラ枯れの拡大(里山が放置されることで大怪木が増加し、ナラ枯れが拡大している)、(3)竹林の拡大(日本の農家の竹林で生産されてきたタケノコに代わり安価な外国産タケノコが輸入されたことで、国産タケノコの収穫が減少し、タケが大繁殖、他の植物の枯死をもたらし、その結果、生物多様性の低下や土砂崩れの危険性の上昇をさせている)、(4)鳥獣害問題(里山の手入れ不足により藪が繁茂しイノシシ、クマ、ニホンザル、シカなどの動物の隠れ家となり、田畑や人家への接近が増えている)といった問題を示しました。そして、これらの問題をかつての里山(居住地-草地(水田の肥料や家畜の餌・材料)-水田(食料)-森林(水田の肥料や家の燃料・材料など)間での内部循環が機能していること)と現在の里山(外部から様々な投入(居住地-電気・ガス、水田-化学肥料・農薬など)によって居住地-草地-水田-森林間での内部循環機能がなくなっていること)とを比較しながら、その変容を述べました。

【第3レクチャー】

鈴木龍也氏(里山学研究センター・研究員、法学部・教授)は、自然景観へのパブリック・アクセスを拡大するために求められる制度や考え方をイギリスにおける近年の展開を参考に報告しました。主として、(1)自然景観アクセスの里山問題にとっての意義(コモンズとしての里山)-里山問題の変遷、(2)「日本のフットパス」と「イギリスのフットパス」の違い-日本におけるフットパスはイギリスにおけるフットパス・ウォーキング(過度に観光化されていない「ありのままの」景観を歩いて楽しむというコンセプト)に近いなど、(3)イギリスにおけるフットパスを巡る社会的紛争と立法制定の歴史、(4)カントリーサイド(田園地帯、田舎)へのパブリック・アクセスを支える制度-2000年制定のCROW法(カントリーサイド・歩く権法)など、(5)パブリック・アクセスを拡大するための公的支援制度の存在といった観点から説明しました。また、フットパスの意義として、地域活性化や地域コミュニティをひらくということだけでなく、農山村や山林などに市民がアクセスできる可能性を拡げることや、市民によるアクセスはフットパス運動(フットパスの多面的な価値を打ち出すこと)にとっても重要な意味を持つことなどを指摘しました。

【第4レクチャー】

太田真人氏(里山学研究センター・博士研究員)は、実地レクチャーに先立って、「龍谷の森」の歴史(「龍谷の森」を通した様々な(研究)活動の内容)や研究エリアと里山保全エリアのゾーニング、里山保全計画の内容などの事前説明をしました。

実地レクチャーは、「龍谷の森」における里山環境の解説、植物の観察、昆虫など生態系の把握(猪の蒐場など)を行いました。また、「龍谷の森」の敷地内にある森林観測タワーに登頂し、「龍谷の森」を一望しました。

【意見交換会】

意見交換会では、村澤氏の司会進行のもとで参加者各人から感想や意見(質問)が出されました。それは、▼地域共同体(例えば、自治会)の現状と限界、今後の展望について、▼現代におけるフットパスの意義や役割はどういったものなのか(所有権のあり方との関係)、▼海外(例えば、イギリス)では、企業が環境のことを積極的に考え、行動しているかどうかの確認を求めるガイドラインがあり、環境保護の法制度化以前の段階から、企業をチェックできる仕組みが整っている、▼「龍谷の森」は、自然と接することができる場所で、自然のリアリティを感じることができたなどといったものでした。

意見交換会は報告者と参加者との間で、様々な議論が交わされました。