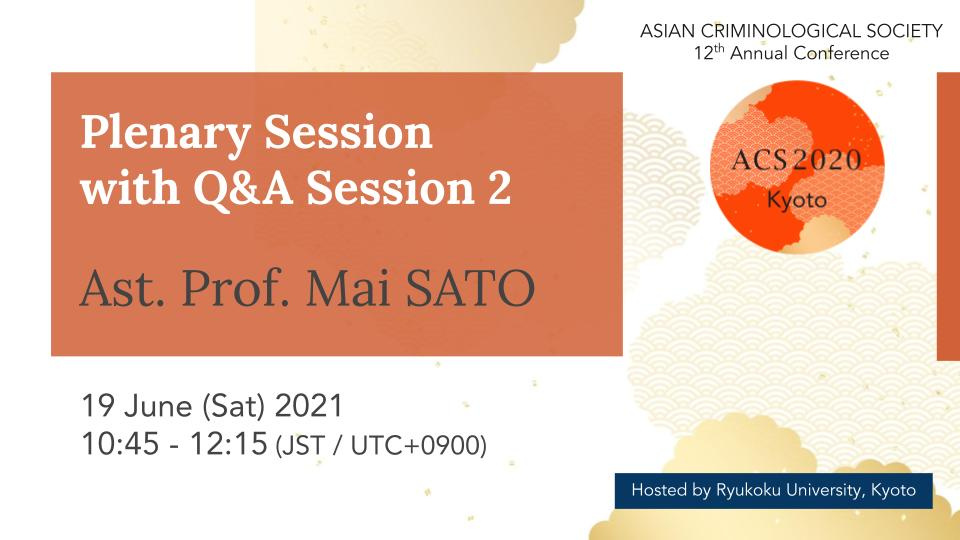

龍谷大学がホスト校となり、2021年6月18日(金)〜21日(月)の4日間にわたり国際学会「アジア犯罪学会 第12回年次大会(Asian Criminological Society 12th Annual Conference, 通称: ACS2020)」*をオンラインで開催しました。2014年の大阪大会に次いで国内では2回目の開催となる今大会では、アジア・オセアニア地域における犯罪学の興隆と、米国・欧州などの犯罪学の先進地域との学術交流を目的としています。

大会の全体テーマには『アジア文化における罪と罰:犯罪学における伝統と進取の精神(Crime and Punishment under Asian Cultures: Tradition and Innovation in Criminology)』を掲げ、「世界で最も犯罪の少ない国」といわれる日本の犯罪・非行対策と社会制度・文化に対する理解を広めることを目指しました。

【>>関連ニュース】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-8690.html

LIVEで行われた本大会の全体講演(Plenary Session with Q&A Session)の概要を紹介します。

[PL02] 死刑廃止のための様々な政策:死刑反対に向けた国際的支援活動

(Politics of abolition: international advocacy against the death penalty)

〔講演者〕佐藤舞(オーストラリア・モナッシュ大学犯罪学准教授、エレオス・ジャスティス研究所所長)

Mai Sato (Associate Professor of Criminology, Director, Eleos Justice, Monash University, Australia)

〔司 会〕石塚伸一(龍谷大学 法学部 教授)

Shin-ichi ISHIZUKA (Professor, Faculty of Law, Ryukoku University, Japan)

〔日 時〕2021年6月19日(土) 10:45-12:15

〔キーワード〕死刑廃止、性的少数者、国家による殺害、国際機関と非政府組織、薬物政策、データ収集、誤判と雪冤

佐藤舞(オーストラリア・モナッシュ大学犯罪学准教授、エレオス・ジャスティス研究所所長)

【報告要旨】

死刑存置派と死刑廃止派をめぐる国際状況は、この50年で大きく変化しました。50年前には、わずかな国が法律または実務で死刑を廃止していたのに比べ、いまや、状況は逆転しています。現在では、死刑廃止国が世界の3分の2近くを占めており、世界的・地域的な組織や一部の死刑廃止派の政府も、死刑の普遍的廃止を目指して活動しています。

死刑研究の大半は米国から発信され、米国を中心に行われています。しかし、中国で行われた死刑執行を除いても、世界の死刑執行の90%以上は米国以外で行われています。2018年、オーストラリア政府は、保持主義国家に囲まれながらも、国際的な死刑反対の主張に参加しました。

報告は3部に分かれています。第1部は、国際機関がどのように死刑廃止に向けた進捗状況を定義し、評価し、追跡調査しているか、そして、その結果、私たちが見落としている可能性がある論点を指摘します。第2部では、死刑廃止に向けて政府や組織が果たすべき役割についてお話します。第3部では、社会的少数者、とりわけ、セクシュアル・マイノリティなどに対する弾圧と死刑について紹介し、今後の廃止運動の方向性を示したいと思います。

【質疑応答(Q&A)要旨】

(問1)なぜ、アジアでは、死刑廃止に向けた動きが起きていないのか。

(答1)ヨーロッパ(ベラルーシを除く)では、ほとんど死刑制度はなく、「死刑廃止」がEUの加盟条件や欧州評議会のメンバー国になるための前提条件となっている。このようなヨーロッパと比較すると、アジア諸国では、死刑廃止に向かうインセンティブが不足しているほか、国境をこえて死刑制度を問題視したり、死刑廃止運動を主導したりするような強力な組織が欠如していると思われる。

なお、2020年に英国がEUを離脱したが、死刑をめぐる政策には影響はないと思う。

(問2)国際的な組織(アムネスティ、EUなど)と国内のNGOにはどのような違いがあるのか。

(答2)国際的な組織はそれ自身で単独で廃止運動を主導することはできない。国境をこえる規範(死刑廃止)がどのように変換、地域化、内部化されていくのかについては、(1)レトリカルな導入、(2)地域化、内部化のプロセスの2段階があるとされる。国際的な組織は(1)の部分において役割を果たすことはできると思われる。

(問3)アジアの国々で死刑廃止の支持を得るために考えられる戦略は何か。

(答3)アジア諸国ではデータ不足や「薬物戦争(War on drugs)」をめぐるレトリックなどの問題がある。そのため、死刑を廃止したいのであれば、たとえば、大学や組織などが研究やデータを集められるようにし、それをアドボカシー活動に利用できるようにすることが重要である。調査研究によって、可能な限り多くのデータを収集することで、主張が科学的証拠に基づくもの(エビデンス・ベイスト)になる。

死刑問題については、とりわけ、アジアの薬物政策に目を向けることが重要である。モナッシュ大学のエレオス・ジャステス(Eleos Justice)研究所では、様々なアジアの人権NGOをつなぐプラットフォームを提供し、共同研究を実施している。

この次のセッション[ラウンド・テーブル01]「アジアにおける死刑の廃止主義と存置主義の政策について(Politics of Death Penalty Abolition and Retention in Asia)」(2021年6月21日13:00-14:30〔司会〕佐藤舞)でその議論をしたいと思う。

なお、死刑廃止に向かうために用いられる「誤判」に関する言説は、アメリカ市民にとっては、死刑を支持することから遠ざけるだけの大きな力を持った。しかし、アジア諸国において有力な言説となるかについては若干疑問がある。

(問4) 学生たちと議論していると感じることであるが、死刑廃止の議論を進めるためには「イノセンス(無実・潔白)」は大きな力を持っていると思う。今後は死刑廃止をめぐる言説は変化すると思われるが、現状、日本では死刑に関する情報が不足しているといえる。もっと情報を発信すべきだと考えている。

(答4)日本でも「イノセンス」の言説が力を持つことには同意見である。「死刑制度に対する意識」に関する世論調査(内閣府)によれば、誤判(「裁判に誤りがあったとき、死刑にしてしまうと取り返しがつかない」)の問題が、人びとが「死刑制度を廃止する理由」として上位にあがっている。しかし、これは日本において刑事司法制度がある程度「安全(safe)」であると信じられているためだといえる。アジア諸国においては、刑事司法制度に対する人びとの信頼が低い国もある。このような国において「イノセンス」の言説を用いたとしても、人びとは「すでに刑事司法制度は壊れているのだから、誤判が起きるのは当たり前」などと思うため、「イノセンス」の言説は説得力を持たないと思われる。

(問5)セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)が国家(政府)によって「殺されている(killed)」という実態がある。ところが、日本では、セクシャル・マイノリティと死刑や「国家(政府)による殺害」を結びつける議論はなかなか育たない。

(答5)日本では、そもそも同性愛行為は犯罪化されてはいない。しかし、“LGBTQI”をめぐる議論を人権の問題であるとの意識が脆弱なように思う。日本政府は、おそらく、「同性愛行為に対する死刑は適用されるべきではない」と言うだろう。死刑存置国の日本がこのように発言することは、性的少数者の差別問題にとって意味はある。死刑廃止国が死刑存置国に廃止を訴えるよりも説得力があるからだ。死刑を縮減するという方向では効果的方法だと思う。

下記の「レポート(State sanctioned killing of sexual minorities report)」には、イランにおけるアリレザ・ファゼリ・モンフェアドさんの殺害事件(同性愛者であるアリさんが親族によって殺害された事件)の報告がある。参照にしていただきたい。

https://bridges.monash.edu/articles/report/State-Sanctioned_Killing_of_Sexual_Minorities_Looking_Beyond_the_Death_Penalty/14069318/3

今朝のD・ガーランド(David Garland)のキーノート講演「ペナル・ポピュリズムは何が問題か?:政策か、公衆か、それとも刑罰学専門家か(What's wrong with "penal populism"? Politics, the public, and penological expertise)」(〔司会〕ディビッド・ブルースター(David Brewster)金沢美術工芸大学専任講師、日本)でも議論になったが、犯罪学者には、政府の決定に影響を与えるほどの力はないが、死刑や刑罰制度について研究し、エビデンス(科学的証拠)を示すことはできる。セクシュアル・マイノリティと死刑に関する問題は、現段階では、理論的な説明や議論は十分ではないが、今後、メタ・レベルでの議論をしていく際には、重要な論点となるだろう。

(問6)情報やデータの収集が困難な国においては、どのように情報/データを収集するのか。

(答6)たしかに、いくつかの死刑存置国においては、データ収集すら困難であり、学問の自由も保証されていない。しかし、それぞれの研究者の努力で、独自の方法でデータを収集している。たとえば、バングラディッシュの活動家は「超法規的殺人(即時執行)」の数に関する情報を収集している。詳しくは、次のラウンド・テーブルで話し合う予定である。

なお、下記のサイトを参考にしていただきたい。

https://www.monash.edu/law/research/eleos/events

https://www.eventbrite.com.au/e/in-conversation-with-professor-william-schabas-tickets-151594359811

(文責:石塚伸一)

────────────────────────────

◎本大会の成果については、

犯罪学研究センターHPにおいて順次公開する予定です。

なお、ゲスト・スピーカーのAbstract(英語演題)はオフィシャルサイト内のPDFリンクを参照のこと。

ACS2020 Program

https://acs2020.org/program.html

*アジア犯罪学会(Asian Criminological Society)

マカオに拠点をおくアジア犯罪学会(Asian Criminological Society)は、2009年にマカオ大学のジアンホン・リュウ (Liu, Jianhong) 教授が、中国本土、香港、台湾、オーストラリアなどの主要犯罪学・刑事政策研究者に呼びかけることによって発足しました。その使命は下記の事柄です。

① アジア全域における犯罪学と刑事司法の研究を推進すること

② 犯罪学と刑事司法の諸分野において、研究者と実務家の協力を拡大すること

③ 出版と会合により、アジアと世界の犯罪学者と刑事司法実務家のコミュニケーションを奨励すること

④ 学術機関と刑事司法機関において、犯罪学と刑事司法に関する訓練と研究を促進すること

このような使命をもつアジア犯罪学会は、現在、中国・香港・マカオ・台湾・韓国・日本・オーストラリア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・アメリカ・スイス・パキスタン・インド・スリランカなどの国・地域の会員が約300名所属しており、日本からは会長(宮澤節生・本学犯罪学研究センター客員研究員)と、理事(石塚伸一・本学法学部教授・犯罪学研究センター長)の2名が選出されています。