ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

【学生・保護者のみなさまへ】新型コロナウイルス感染症による新たな経済的支援制度について

新型コロナウイルスの感染症拡大の影響により経済的にお困りの学生・保...

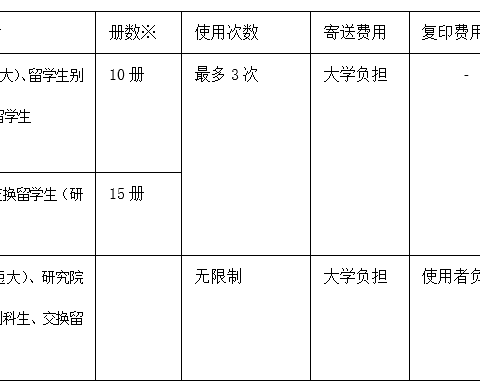

为了规避新型冠状病毒感染风险,校方已采取入校限制措施,图书馆已停止...

致各位在校生及 各位监护人 校方认为,因近日疫情日趋严重,广大...

To avoid COVID-19 infection risk, we have restricted entry to...

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済的支援を決定 修学困難な学生に対して最大10万円を給付 龍谷大学生、付属平安中学高校生に一律3万円を給付 法人として総額約14億6千万円規模の緊急支援

【本件のポイント】 ・新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う「経済支援...

To students and guardians: In this current situ...

龍谷大学付属平安高校では、2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを受け、一市民として社会に参加する自覚を持ってもらおうと「主権者教育」としての研修会を実施しました。

研修会は、同校から依頼を受けた本学が、民法が専門の鈴木龍也法学部教授を講師として派遣。同校の講堂で6月8日、対象となる3年生約300人に向けて「契約の拘束力と成年年齢の引き下げ」をテーマに行われました。

鈴木教授は、悪徳商法や詐欺が高齢者に次いで、若者の被害が多いことに言及。民法の観点から契約行為や成人と未成年の契約の違いを説明し、「選挙権年齢の引き下げや少年法が改正されるなど、これまで大学入学時は未成年であった18歳が、来年4月からは成人という扱いになる。自分自身は大丈夫と考えている人こそ危ないと認識してほしい」と語りかけました。

また、「今回の成人年齢の引き下げにより、保護者の同意なしに契約などができるようになる一方で、これまで法で守られてきた『未成年者取消権』が認められず不利になることがある。変だと思うことにはお金を払わず、被害にあったときは消費生活センターなどに相談するという知識も大事であるが、まずはそうならないよう、消費者問題について関心をもって、関連情報を集める行動を起こしてもらいたい」と伝えました。

義務教育段階から主権者として必要な資質を育んでいくこと、地道に主権者教育を続けていくことが今の教育現場に求められています。本学では今後も主権者教育を付属平安高校との高大連携教育プログラムの一環として位置づけ、積極的に協力していきます。

親和会(保護者会)が設けている親和会学業優秀者表彰制度の「学部教育賞」の表彰式を新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、換気の徹底や三密を避けるなど、感染予防対策を徹底したうえで開催しました。(写真撮影の一瞬のみ、マスクを外しました。)

この表彰制度は、学業において著しい成績・成果をおさめた個人・ゼミに対して、学生が意欲的に自らの目標に向かって自己研鑽することを奨励する制度として、2016年度に創設されたものです。

表彰式では、受賞者5名に対し、小峯 敦 経済学部長から表彰状と表彰金が手渡されました。その後、小峯学部長、谷 直樹 学生生活主任から、「経済学部の模範生として、今後の活躍を大いに期待しています」という旨のお祝いと激励の言葉がかけられ、受賞者は喜びとともに、身が引き締まっている様子でした。

また、受賞者からも今後の抱負などについて一人ひとりお話しいただき、熱意に満ちている様子が伺えました。

今回表彰された皆さん、誠におめでとうございます。今後のますますのご活躍を期待しています。

社会学部コミュニティマネジメント(CM)学科では、1回生から4回生まで「ゼミ」があります。

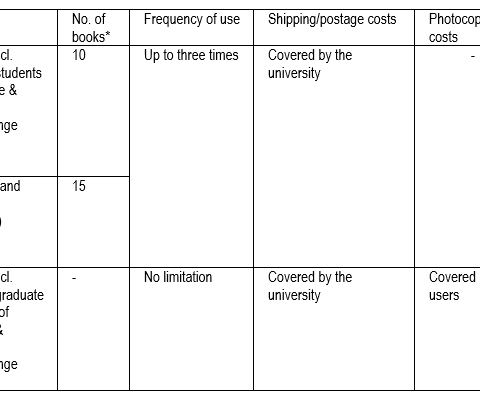

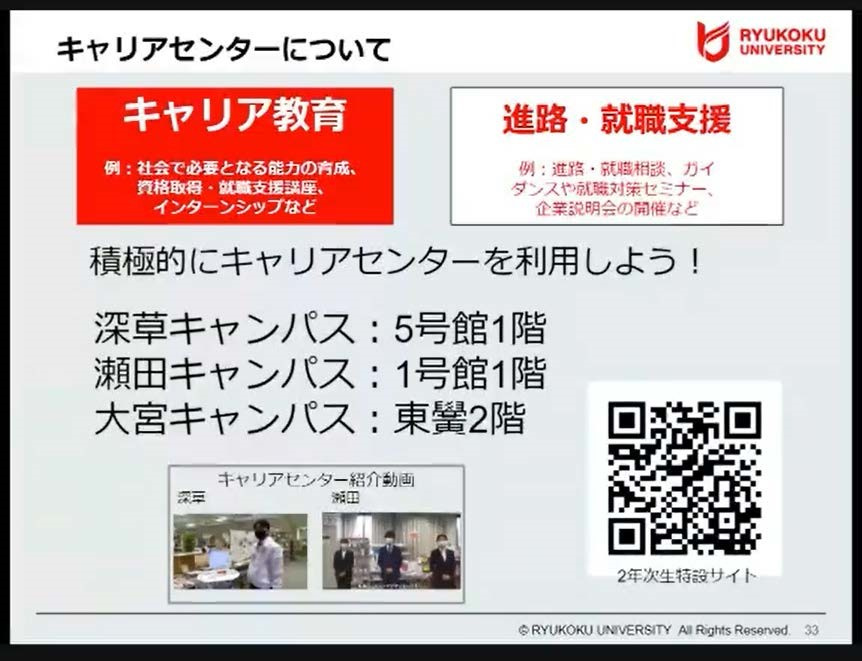

少人数で学生自ら課題を設定して議論しながら積極的に学ぶゼミの場に、CM学科では龍谷大学のキャリアセンターと連携して継続的な「キャリアセミナー」の機会を設けています。

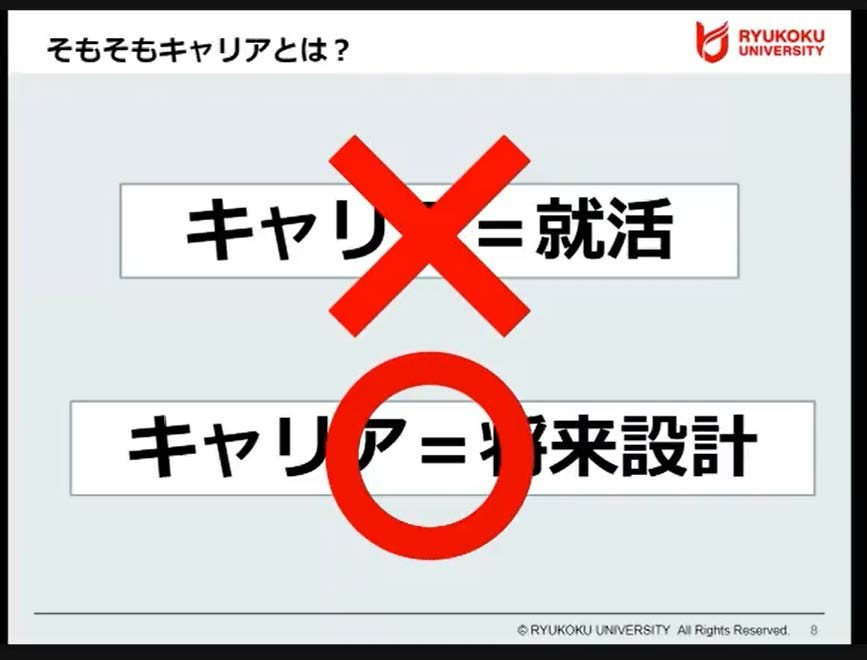

キャリア教育というと「就職活動」を思い浮かべるかもしれませんが、キャリアセンターは進路選択・就職活動の支援だけでなく、卒業後の将来を見すえて大学で何をどう学ぶかを考える働きかけを学生に積極的に行っています。

CM学科のゼミのキャリア教育でも、「キャリア教育イコール就職活動でない」こと、大学での学びを将来の人生に結びつけて考えることの重要性を強調し、4年間で幅広い経験を積むよう学生たちに訴えています。

初年次生向けの「入門ゼミ」では、大学で学ぶにあたり目標設定の重要性を伝え、学生たちに実際に目標を設定してもらうキャリアセミナーを2020年度に初めて開講しました。

今年度も入門ゼミでのキャリアセミナーを開講する(6月3日)とともに、昨年度そのキャリアセミナーを受講した2回生が受講する「基礎ゼミ」にも、新たなキャリアセミナーを追加し、昨年度立てた目標にどう取り組んだか振り返ってもらいました(5月25日)。

その上で、短絡的に就職活動に結びつけるのではなく、「強み」など自分の特性を把握しながら、複雑で変わりやすい社会に生きる自分を常に磨き続けるために行動することを強く訴えました。

6月3日の入門ゼミでは、キャリアとはいわば人生設計であり、その形もさまざまであること、そして大学での学びが将来につながっていること、そのために大学での目標設定が重要であることを、説得力をもって説明してもらいました。その上で、各自で大学で頑張るべき目標、そして今後1年の目標を実際に立ててもらいました。

受講した学生からは、「私はまだハッキリとした目的が決まっていなくて、それが大丈夫なのかなと不安になることが多かったのですが、今回の話でまずは小さな目標(1年単位など)を立てていこうと思えました」「自分のやりたいキャリアや興味があることをより深められる、または見つけられるのが学部であり、学科なんだと考えられた」といったコメントが寄せられました。

入門ゼミキャリアセミナー➂

5月25日の基礎ゼミの受講生(2回生)は、昨年度設定した目標のふりかえりをふまえて将来を見すえた大学での学びの目標を再設定したり、自分の強みの把握、弱みと思うものも強みになりうることも学んでもらいました。自分の持ち味を把握するためにも大学時代に幅広い経験をすべきこと、将来について考えるためキャリアセンターや龍大就職ナビ(龍ナビ)を積極的に使ってほしいことなどのアドバイスもありました。

受講した学生からは「弱みを強みに変えるという逆の発想にものすごく説得力があった」「キャリアセンターのことについて知ることができ、これからのことについて相談できる場所があることに安心した」「行動することが大事だということに気づけた」「自分は将来やりたいことが見つからず、キャリアから目をそらしがちなのでこれを機に真剣に考えて、行動していきたいと思えた」といったコメントが寄せられました。

基礎ゼミキャリアセミナー①

基礎ゼミキャリアセミナー②

基礎ゼミキャリアセミナー③

さらに、CM学科3回生が学ぶ「参画ゼミ」のうち坂本清彦准教授の担当する坂本ゼミでも、キャリアセンターの協力を得て試行的にキャリア教育の機会を設けました。

5月13日に行われたキャリアセミナーの中で、キャリアセンタースタッフの指導の下、簡単な自己分析を行い、セルフプロデュースについて学びました。

就職活動が間近に迫っているとはいえ、3回生には、就活だけを目指すのではなく、さらにその先の人生を見すえて、今、ここで、どう学ぶのかを考える機会となることが期待されます。

参加した坂本ゼミの学生からは、「就活に対して何からすればいいのか分からなかったが、まず自己分析することでセルフプロデュースするということから始めようと思いました」「自分の強みや弱みは何なのか、どう表現することができるのか、自分には何もないと思っていたけど、あまり深く考え込まずに、気軽な気持ちで考えることで、思っている以上に自分について振り返ることができました」「自己表現が苦手だという意識があったので、自分を知るといういい機会になったと感じました」などの感想があり、この機会を有効に生かしてくれたことが伝わりました。

コミュニティリーダーの育成を使命とするCM学科では、実社会に生きる地域の人たちとの実習が数多く設定されています。実践を通じた幅広い学びの機会が提供されている一方、学生たちにとって「大学で何を学んだのか」を一言で言い表せない難しさもあります。CM学科でのそれぞれの「学びの核」を学生自ら設定し、表現できるよう、今後もキャリアセンターとの連携を通じてキャリア教育の機会を継続的に設けていく予定です。

以 上