【こども教育学科】保育・教職実践演習・保育実習指導Ⅱ 実習報告会(1/14最新)

2020.11.25~12.9

こども教育学科

保育・教職実践演習・保育実習指導Ⅱ 実習報告会

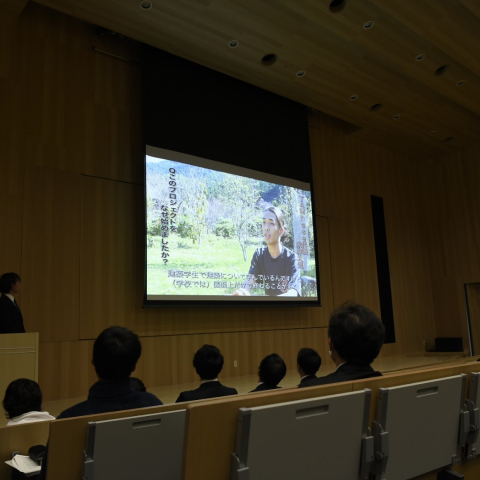

実習報告会は、2年生が実際に体験した全5回の教育実習、保育実習(今年度はオンライン実習を含む)の経験をふりかえり、報告します(当日は5回目の報告会、11月下旬より毎週開催)。この日は1年生も参加し、在学生と教員相互の学びのひとときとなりました。15クラスが実習体験を交えた報告をしました。(11月25日<3クラス>、12月2日<6クラス>、12月9日<6クラス>実施)。12月2日(水)、12月9日(水)に1年生も合同授業として参加しました。

発表テーマは次のとおりでした。

・共感的理解(松溪クラス)

・正しいあそびってなあに?(田中クラス)

・コロナ禍の保育現場について(野口クラス)

・集団で生活する意義(北村クラス)

・午睡の意味や目的~子どもにとって午睡ってなんだろう?~(羽溪クラス)

・進路指導とアフターケア(武岡クラス)

・働くときに思い出して、一人ひとりが今この瞬間

~あなたは子どもを傷つけていませんか?~(生駒クラス)

・どういうこと?ってどういうこと?(土井クラス)

・私的には良いと思ったけど・・・これって、ダメなんですか?(田岡クラス)

・待たせない保育の環境について(野澤クラス)

・子どもとの関わり方について~あのときどうすれば良かったのか~(赤澤クラス)

・本当に必要?幼児からのお箸(堺クラス)

・保育におけるプライバシーの侵害とプライバシー保護の意識(広川クラス)

・乳児に対する言葉の暴力(保育者にとってのあるべき姿)(中根クラス)

・保育士の給与について~人は自分の利益よりも他人の利益を優先できるのか~(齊藤クラス)

この報告会のねらいは、保育や支援の正解を軽々に導くのではなく、参加者が「もし自分が実習生/職員だったら…その対応でよかったのか」など自分の事として問いなおし、思考を巡らせてみることです。反省的実践家(reflective practitioner)と言われる保育者だからこそ、「やりっぱなしにしない」実習教育は、「常にわが身を省みて」(浄土真宗の生活信条)の実践であり、建学の精神にも裏うちされています。

なお、各クラスでは実習報告会に備え、丁寧な話し合いを重ね、その成果をレジュメやパワーポイント、オリジナル動画などを駆使して問題提起し、フロアーの在学生、教員との質疑応答を熱心に重ねる場となります。1年生は2~3月にかけて行われる、初めての教育実習、保育実習を控え、実習とはどのような学びなのか、どのような心構えで臨めばよいのかなど、教員からの指導のみならず、上級生や同級生からの質疑応答を通して、主体的に学びを深める機会となるため、重要視しています。今年度は、manaba コース上でスレッドを立て、報告時に十分議論できなかった事柄、問いかけられなかった事柄をめぐる意見交換が活発に行われました。スレッドへの書き込みは合計 38 にのぼりました。