「龍谷大学まちラボFAN」の取り組みと新メンバー募集について~リモートワークでもできることは沢山!!~【REC】

「龍谷大学まちラボFAN」の取り組みと新メンバー募集について~リモートワークでもできることは沢山!!~

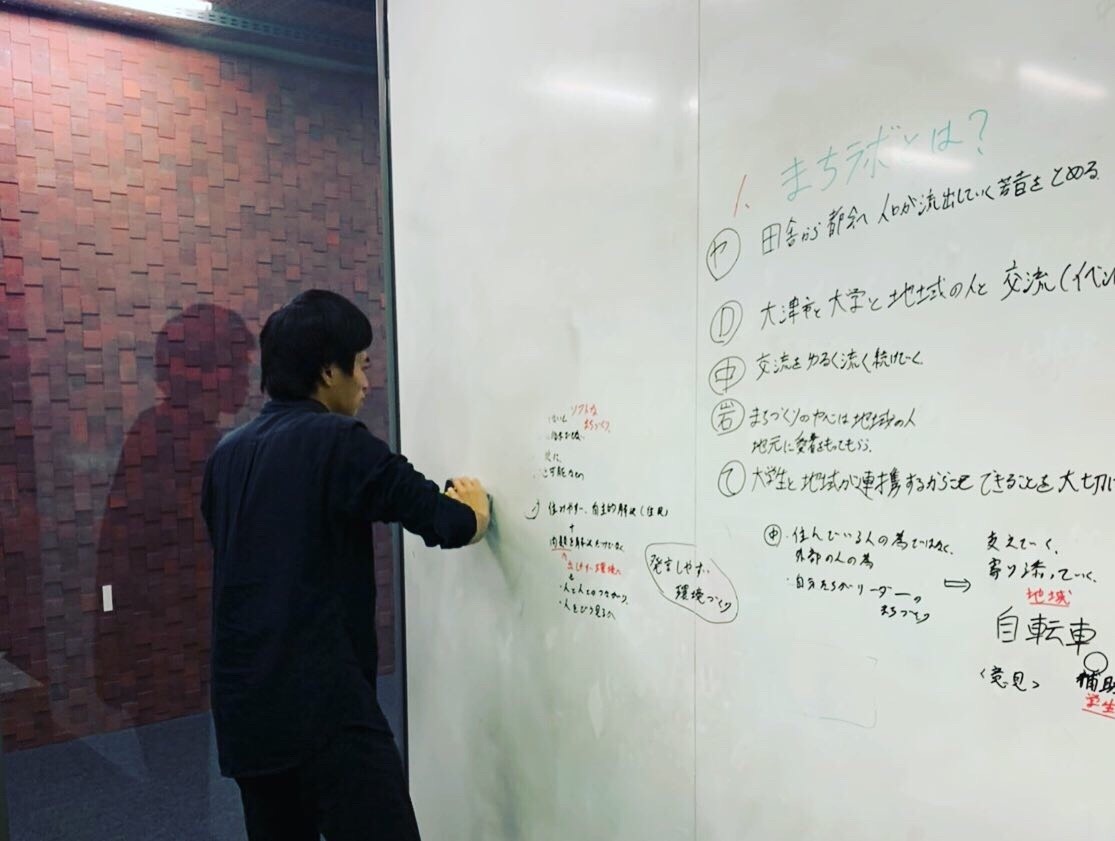

「龍谷大学まちラボFAN」とは、滋賀県大津市仰木の里学区の地域住民と本学学生が、仰木の里学区が「持続可能なまち」により近くための取り組みを模索するという目的を持ち、「地域イベント参加」や「若者目線のまちづくり企画の提案」などの側面から2018年度より取り組みを行っています。

龍谷大学まちラボFANでは、これまで週1回瀬田キャンパスと深草キャンパスを交互に移動しミーティングを行ってきましたが、新型コロナウイルスの流行等の社会情勢に鑑み、現在はオンライン(Zoom)でのミーティングを週1回行なっています。

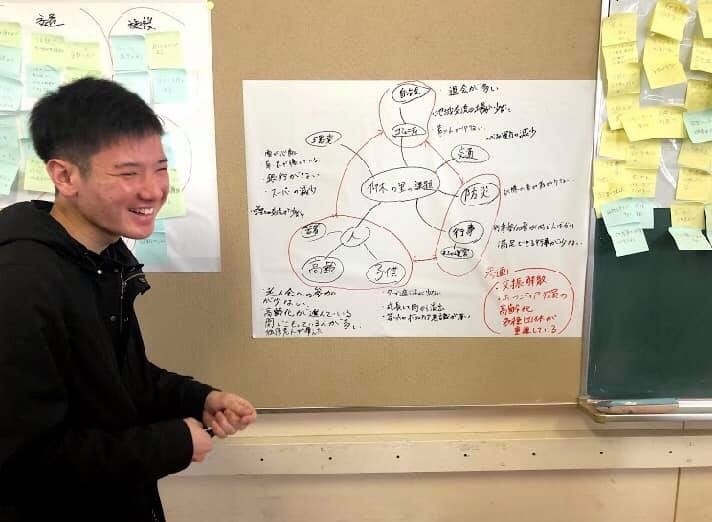

2020年度最初の仰木の里での地域イベント「さくらまつり」が中止となり、参加は叶いませんでした。しかし、そのような状況下でも学生メンバーは「まちづくりに関連する知識を深める」ことや「菜園プロジェクト等をさらに質の高いものにする」など高いモチベーションを持って取り組んでいます。

加えて、龍谷大学まちラボFANでは新メンバーの募集を行っています。

【募集詳細】

・全学部1回生から4回生まで誰でも歓迎!

・まちづくりに興味がある、まちを変えたい、他学部の学生と一緒に活動を行いたい、など些細なきっかけでも大丈夫です!

【説明会について】

・少人数による「オンライン( Zoom)説明会」を行っております。

・新入生で今後の学生生活に不安を感じている方々に向けては、現メンバーと気軽に話せる「座談会」も開催中です!

FANの活動に興味がある方、学部色豊かで個性的なメンバーと一緒に活動したいという方は、下記のフォームから申請してください。

https://forms.gle/5DDs4BHiq3SKPJjT9

【追記】

各SNS公式アカウントに日々の活動詳細を綴っておりますので是非ご覧ください。

公式フェブサイト https://fanoginosato.wixsite.com/machilabfan

公式Facebookページ https://www.facebook.com/fan.oginosato/

公式Twitter https://twitter.com/fan_oginosato

公式Instagram https://www.instagram.com/fan.oginosato/

公式YouTube https://youtu.be/uaENb0aHwvs