ワークショップ「仏像制作を体験してみよう」を開催しました【龍谷ミュージアム】

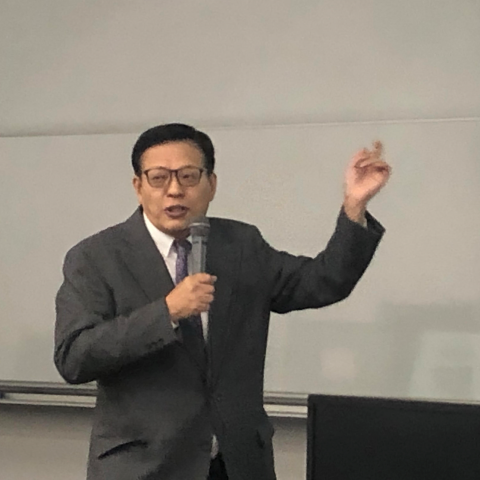

去る、2月23日(日)、「シリーズ展6/特集展示:仏像ひな型の世界」の関連イベントとして、彫刻家・仏師の吉水快聞先生をお招きし、ワークショップ「仏像制作を体験してみよう」を開催しました。

限られた時間ではありましたが、仏像の図面を作成し、木材を仏像の大きさにあわせて製材する「木取り」、木取りした木材の組み立て、展示中のひな型の写真を木材に貼り付けるという工程を体験いただくことにより、仏像制作の一端に触れていただきました。

吉水先生からは、木材の特性や鋸の種類や使用方法などを解説いただくだけでなく、ひな型があれば工房内の仏師たちが完成イメージを共有しやすいといった、仏師ならではの貴重なお話を伺うことができました。

参加された方からは、「さらに仏像に興味を持った」、「今度は仏像を彫りたい」といった声が聞かれました。

【関連サイト】

・シリーズ展6/特集展示:仏像ひな型の世界

・春季特別展「ブッダのお弟子さん-教えをつなぐ物語-」

・龍谷ミュージアム

・龍谷ミュージアム公式Twitter

・開館スケジュール

・アクセス