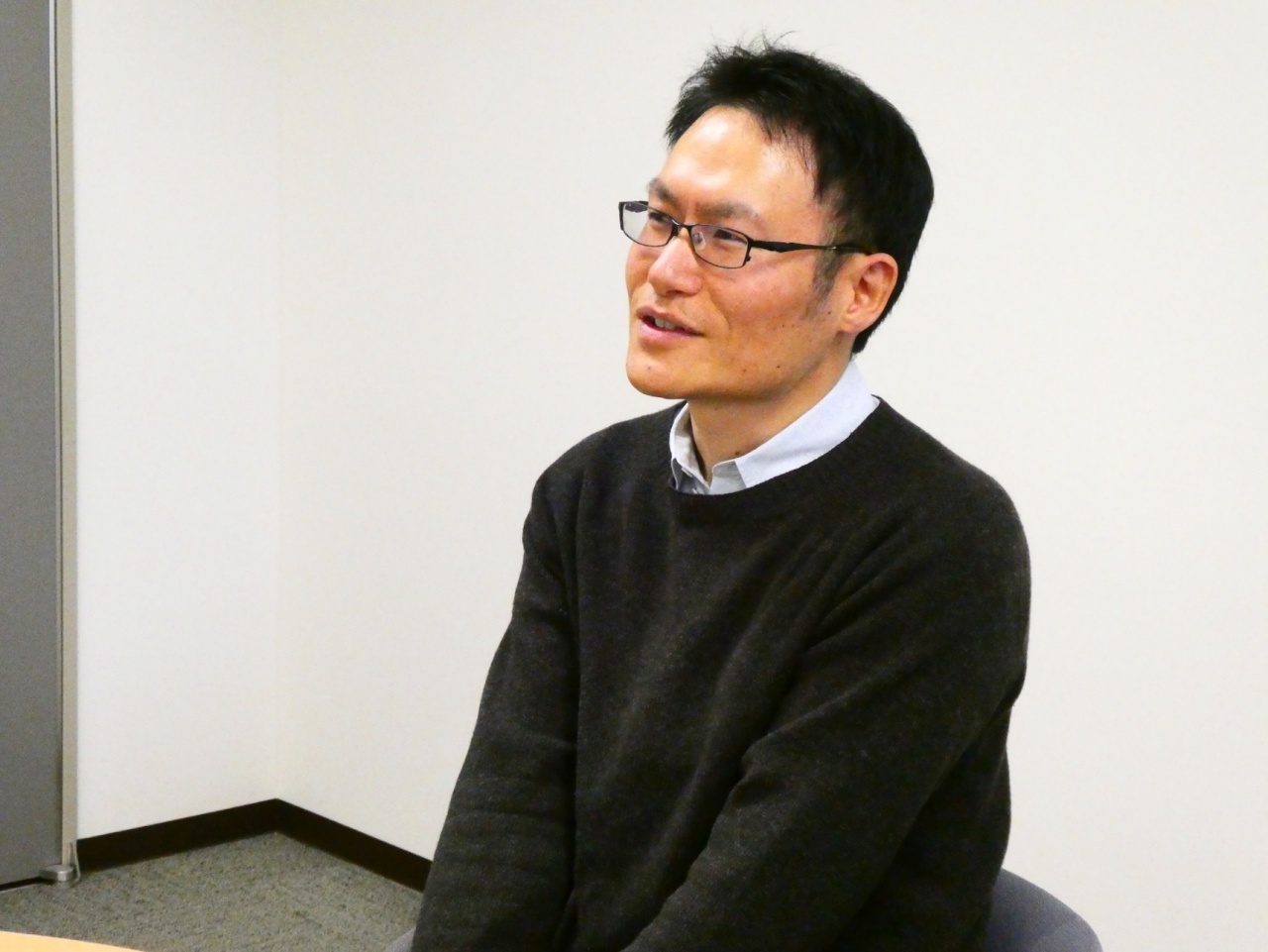

【犯罪学Café Talk】伊東 秀章講師(本学文学部/犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニット研究員)

犯罪学研究センター(CrimRC)の研究活動に携わる研究者について、気軽に知っていただくコーナー「犯罪学CaféTalk」。研究の世界に馴染みのない方も、これから研究者を目指す学生の皆さんにも、是非読んでほしい内容です。

今回は、伊東 秀章講師(本学文学部/犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニット研究員)に尋ねました。

───────────────────────────

Q1.伊東先生が研究されていることは何ですか?

「僕が研究していることは、カウンセリングをどういう風にすればうまくいくのかといった手法や方法についてです。特に、コンサルテーション*1と言うのですが、臨床心理の専門家や心理士が、教師や医師とどのように会話すれば良いかということを研究しています」

「僕自身いくつか現場を経験してきた中で、スクールカウンセラーとして赴任した学校の先生方とお話の進め方について考えたことがこの研究を始めたきっかけです。学校の先生方との会話を通して、起きている問題について納得し解決する道筋を作りたいものの、下手をしたら対話というよりも、心理士が指導してしまうことになるので、すごく難しいんです。はたしてコンサルテーションにおいて、関係者が本当に協働することができるのか。スクールカウンセラーの経験からこの分野に興味を持ち、今の研究へと続いています」

*1 コンサルテーション:

異なる専門性をもつ複数の者が、援助対象である問題状況について検討し、よりよい援助の在り方について話し合うプロセスのこと。

Q2.コンサルテーションの研究では、どのように調査を行いますか?

「カメラを3台ぐらい使って、セラピスト(援助者)とコンサルテーションを受けるコンサルティ(援助対象者)が行う『模擬面接』を撮影しています。これはロールプレイング*2という方法の応用で、模擬的な実験です。撮影では、非言語的な目線とか表情とか、相槌のタイミング、身体の向きもすべて記録しています。最近の実験では、ロール(役)が入っている状態で、面接の前にセラピストに『どういう面接をしようと思っていますか』と聞いたり、コンサルティに『どのようなことを相談したいですか』と聞いたり、インタビューを行います。そして面接が終わって動画を見返しながら、再度インタビューをする、ということをしてます」

*2 ロールプレイング(roleplaying):

「役割演技」とも訳される、ドラマ的な手法。与えられた役割を演じることによって、物事への視点の客観性を高め、課題などを新しい視点から検討する手法。ここでは、セラピストやコンサルティがどのような行動を撮っているのか、心情であるのかを検討している。

Q3.どんな時に研究活動にやりがいを感じますか?

「自分が思ってもいなかった結果が出ると嬉しいですね。データを収集することは結構楽しいのですが、より深く分析していく作業がちょっと大変です。しかし、その結果としてこれまで思いもしなかったようなことが明らかになった時が楽しいです」

「また私自身、研究を通してコミュニケーションの仕方が変わったと実感しました。前に自分が行ったインタビューの文字起こしをしてみた時に『ここを聞きたかった!』とか『もっとここを聞いたら面白かったのにな』とか、後から見直すと気付くことがありました。自分はコミュニケーションが下手なんだなって(笑)それからは、自分のインタビューを見直すことで、常に考えながらコミュニケーションをとることができるようになりました。たとえば、相手にどのように質問するか、相手がうなずいた時はどのように反応を返すか、といったものです。より話しやすい文脈を作れるか、質問を工夫できるかを考えながら接することで、コミュニケーションの変化を実感するようになりました」

Q4.現在の研究は、社会にどう役に立つと思いますか?

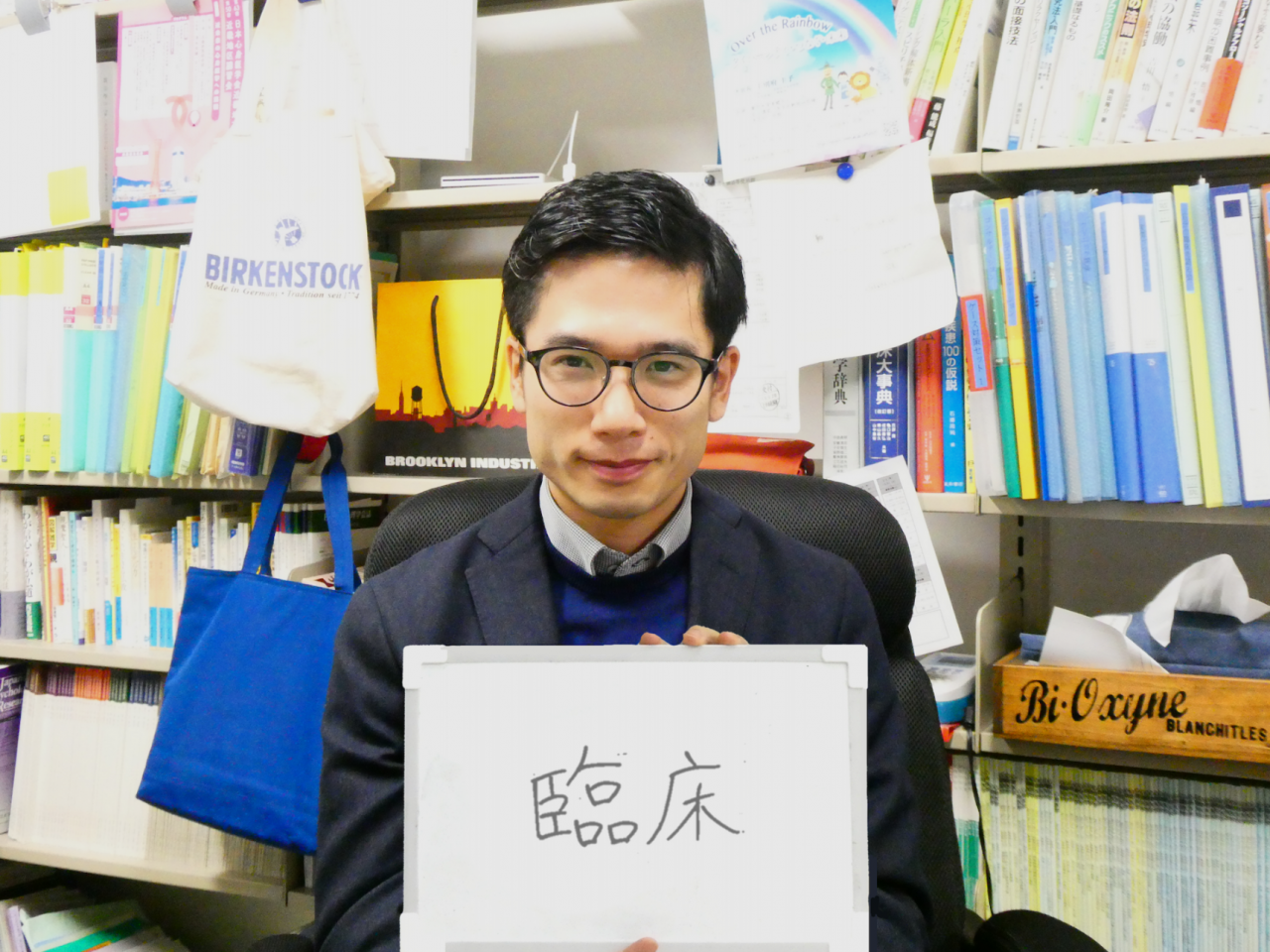

「やっぱり1番は臨床心理学が専門なので、患者さんやクライアント、悩んでいる人やその家族、またその人たちを支える関係者にとって意義があるものになればいいなと思っています。なので、僕の研究ならコンサルテーションの現場、心理士が他の専門職と仕事をする時に役に立ってほしいですね」

Q5. 先生にとって研究とは何ですか?

「研究とは『臨床』です。僕は、研究あっての臨床、臨床あっての研究という風に考えています。臨床ってつまり人と関わることなので、関わっていく上で自分のことを見直す、自分のしている実践を見直すということ自体が自分の研究につながりますし、それなしに臨床だけしていても客観性を失います。その両方があって、対人援助職として仕事ができるので、臨床と研究の両輪を大事にしたいと思っています」

伊東 秀章(いとうひであき)

本学文学部・講師/犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニット研究員

〈プロフィール〉

本学文学部・臨床心理学科講師。専門分野は「スクールカウンセリングと連携」。心理面接やコンサルテーションの会話(コミュニケーション)の研究を行う。