龍谷大学法情報研究会 東京部会シンポ「裁判員裁判と報道、情報のあり方を考える」【犯罪学研究センター協力】

法情報研究会は、犯罪学研究センターの「法教育・法情報ユニット」メンバーが開催しているもので、法情報の研究(法令・判例・文献等の情報データベースの開発・評価)と、法学教育における法情報の活用と教育効果に関する研究を行なっています。毎回、法や社会問題をテーマに多様な分野の専門家を講師に迎え、参加者との活発な議論が行われています。

下記の通り、東京部会のシンポジウムを開催しますのでご案内します。

龍谷大学法情報研究会 東京部会シンポ

「裁判員裁判と報道、情報のあり方を考える -裁判員制度10年を機に-」

日時:2019年8月31日(土)14時~17時 (入場無料・予約不要)

会場:株式会社TKC 東京本社2階(東京・飯田橋)[>>Link]

住所:東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル5F

[>>Google Map]

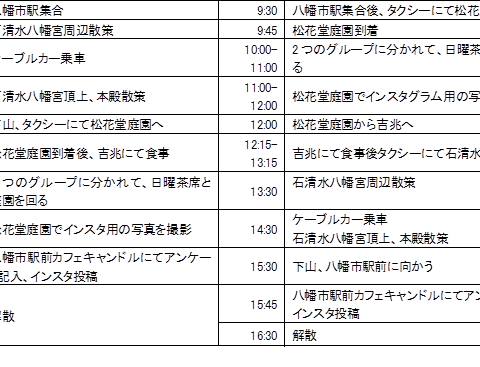

■タイムスケジュール(敬称略)

14:00-14:10 研究会の趣旨…大橋鉄雄(フリー編集者)

14:10-14:30 裁判員裁判(刑事裁判)と報道…飯室勝彦(元東京新聞論説委員)

14:30-15:00 新聞記者の立場から…杉谷剛(東京新聞社会部部長)

15:00-15:30 テレビメディアの立場から…清永聡(日本放送協会解説委員)

15:30-15:45 <休憩>

15:45-16:45 ディスカッションと質疑応答

参加者との間で率直な議論をしていただく。

飯室勝彦、杉谷剛、清永聡、司会:串崎浩(日本評論社)

主催:龍谷大学法情報研究会

協力:NPO法人ERCJ、日本評論社、株式会社TKC、龍谷大学犯罪学研究センター、龍谷大学社会科学研究所