ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

【案内】宗教行事「お逮夜法要」でネパール人留学生が講演 ネパール大地震に関する講演会を開催 6月15日(月)12:00~ 深草キャンパス顕真館にて

龍谷大学では、2015年6月15日(月)にお逮夜法要※を実施します。 今回は...

【報告】第12回NGOスタディツアー合同説明会を開催しました!

6月13日(土)、ボランティア・NPO活動センターでは、提携団体の特定非...

6月15日(月)、袴田秀子さん、浅野健一教授が矯正・保護総合センター...

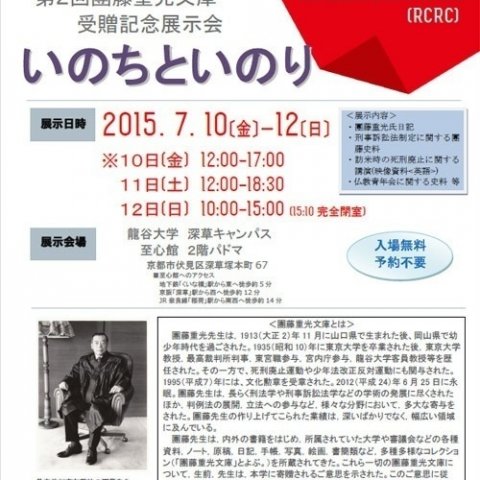

龍谷大学矯正・保護総合センターにおきましては、昨年12月に團藤重光文...

6月11日(木)、映画監督の周防正行氏(元法制審議会特別部会委員)が、...

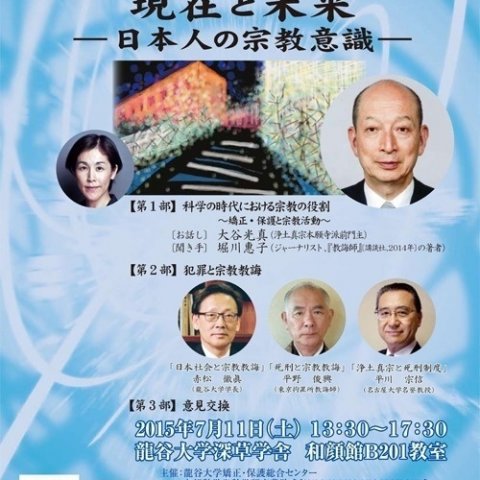

【公開シンポジウム】宗教教誨の現在と未来 ~日本人の宗教意識~

宗教教誨は、明治時代以来、罪を犯した人びとの改善更生の大きな手助け...

文学部博物館実習では、毎年、実習の集大成として、学生自らが企画・調査・準備・運営を行う「十二月展」を開催しております。

本日より龍谷ミュージアムにてはじまりましたので、是非一度足を運んでいただきますようお願いいたします。

2018年度龍谷大学文学部博物館実習「十二月展」 【入場無料】

テーマ : 百京夜行

開催期間: 12月5日(水)~12月8日(土)

開館時間: 10:00~17:00 ※最終日のみ16:30まで

(入館は閉館の30分前まで)

会 場 : 龍谷ミュージアム 2階展示室

◯代表幹事あいさつ<抜粋>

2018年度の龍谷大学文学部博物館実習十二月展は、「京都の夜」を、テーマに「百京夜行」というタイトルで開催します。京都の夜であるからこそ生まれた、文学・芸術・芸能・伝承・祭礼等の文化を4つの章にわたって紹介します。皆様に、長い歴史のなかで様々な姿を見せ続けてきた京都の魅力を再発見していただく機会になればと思います。

私たち学生はこの4年間、博物館学芸員課程において、博物館資料の調査・収集・保存・展示・研究・活用という学芸員の役割について学んできました。本展は、その集大成として自分たちで企画・調査・準備・運営などを実践してきました。開催に向けて励んできた私たちの思いを感じていただきたいです。

「十二月展」の開催について、朝日新聞デジタル版に記事が掲載されました。

URL 【朝日新聞/京都)「京都の夜」がテーマ 龍谷大生が企画展】

障がい学生支援室の12月・1月の開室について

《深草キャンパス》12月28日(金)~1月4日(金)は閉室

※12/26・27の開室期間中、11:30~12:30は閉室します。

《大宮キャンパス》12月25日(火)~1月4日(金)は閉室

《瀬田キャンパス》12月27日(木)~1月4日(金)は閉室

《深草キャンパス》

【開室時間】 平日(月~金)8:45~17:15

【閉 室】 土・日曜日・祝日

《大宮キャンパス》

【開室時間】 平日(月・水・金)8:45~17:15

【閉 室】 火・木・土・日曜日・祝日

※1月第2水曜日は12:00まで閉室

※1月16日(水)は12:00まで閉室

※1月29日(火)~3月中旬まで閉室

《瀬田キャンパス》

【開室時間】 平日(月~金)9:00~17:30

【閉 室】 土・日曜日・祝日

※1月第2水曜日は10:00まで閉室

〈問い合わせ先〉

障がい学生支援室(深草・大宮) 電話:075-645-5685(平日8:45~17:15)

障がい学生支援室(瀬田) 電話:077-544-7216(平日9:00~17:30)

【本件のポイント】

・「びわ湖の日」関連事業の一環として、滋賀県と龍谷大学との連携による連続講座を開催

・京都、大阪をはじめ琵琶湖淀川流域在住の方々にあらためて琵琶湖の価値を知っていただく全4回の講座

【本件の概要】

龍谷大学と滋賀県は、2015年10月に包括連携協定を締結しています。

本協定に基づき、滋賀県が定めた「びわ湖の日(※)」関連事業の一環として、「びわ湖の日 滋賀県提携龍谷講座in大阪を「琵琶湖と人の様々な関わり」というテーマの下、開催します。

京都・大阪をはじめ琵琶湖淀川流域の皆さんに琵琶湖の価値を発信し、持続可能な社会づくりに向けて一人ひとりができることについて新たな気づきを得ていただくことを目的とし、琵琶湖にまつわる様々な切り口から、龍谷大学における最新の研究成果等を紹介します。今年度は、シリーズ「琵琶湖とその流域に棲む生きものたち」4講座を展開します。

※「びわ湖の日」とは- 滋賀県が、滋賀県環境基本条例の中で、7月1日を「びわ湖の日」と定めています

記

1 日時 2018年12月8日(土)、12月22日(土)

2019年2月9日(土)、3月2日(土) ※ いずれも13:30~15:00 (90分)

2 会場 龍谷大学 大阪梅田キャンパス

(大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー 14階)

3 聴講者 一般市民の方等、各回60名(事前申込制)

4 参加費 無料

5 講座内容

◆シリーズ「琵琶湖とその流域に棲む生きものたち」

【第1回】 2018年12月8日(土)

「環境DNA分析で「水」から生き物を検出する」

講師: 山中 裕樹 (龍谷大学理工学部・講師)

【第2回】 2018年12月22日(土)

「琵琶湖の水質改善を巡る藻類の動態」

講師: 岸本 直之 (龍谷大学理工学部・教授)

【第3回】 2019年2月9日(土)

「河川が作る環境とそこに生きる昆虫たち」

講師: 太田 真人 (龍谷大学里山学研究センター・博士研究員)

【第4回】 2019年3月2日(土)

「花粉化石からみる琵琶湖の森と人の歴史」

講師: 林 竜馬 氏 (滋賀県立琵琶湖博物館・学芸員)

以上

2018年12月1日、2日に同志社大学で行われた第18回「WEST論文研究発表会」に本学経済学部から3ゼミ7チームが参加し、大原盛樹ゼミの梅本班と北村班が、各分科会で最も優れた論文に対して贈られる「分科会賞」を受賞しました。

WEST論文研究発表会は、大学生が実証的な経済学的分析に基づいた政策提言を行う論文を執筆し、そのプレゼンテーションを行う場で、この分野では西日本で最大の規模で、年一回行われます。

18回目の今年は21大学70チームが参加し、専門分野ごとに12の分科会に分かれ、事前の論文審査と当日の発表審査が行われました。

【分科会賞受賞】

<発表論文>

「国のイメージとCOブランド価値の形成におけるインタ―ネットメディアの役割―インドでの消費者調査から―」

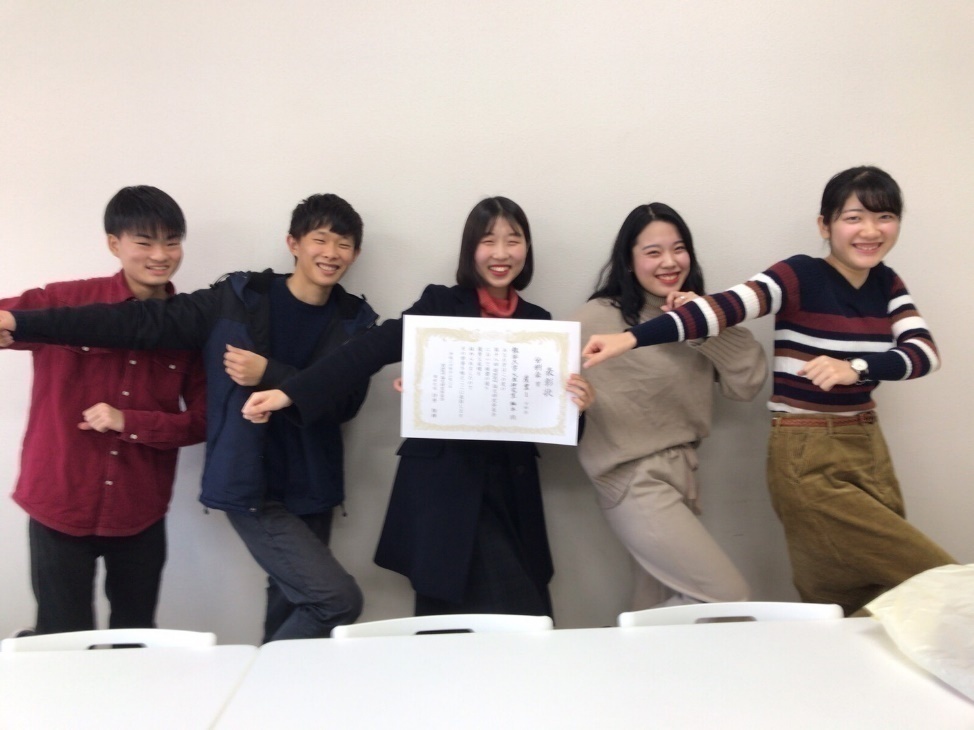

(発表者)梅本真里、西田奈津美、森田綾乃、間宮晟、竹本功哉、植村彩花、寺井優花

<発表論文>

「日本のブランド戦略と観光―日本、中国、インドでの観光満足度調査から―」

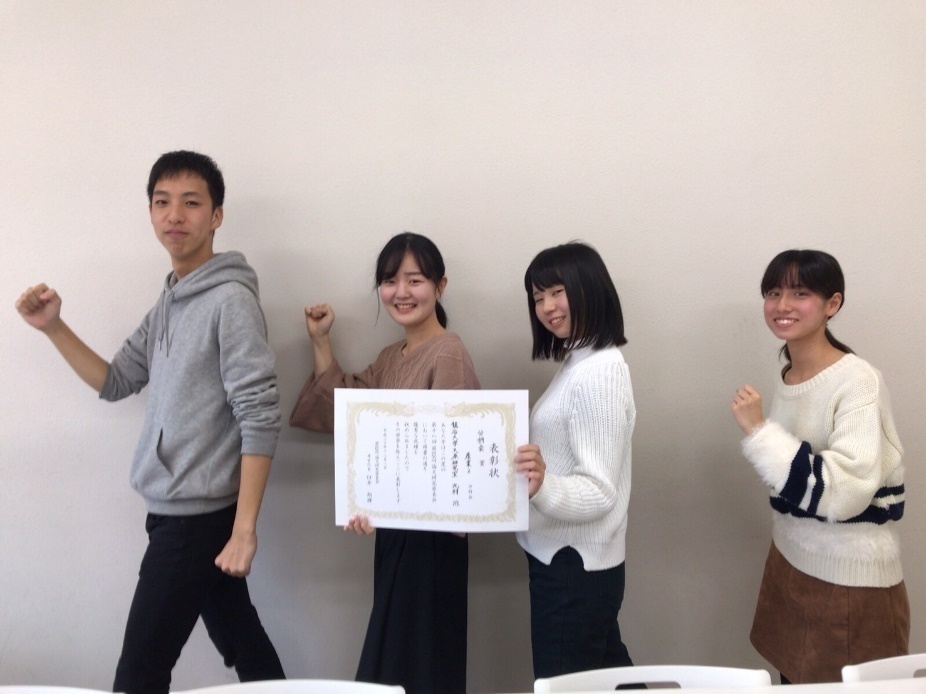

(発表者)北村涼馬、二井内真優、本窪田真由、吉永楓香、田中大誠、中島遙奈

今後も、大原ゼミの活躍が期待されます。

梅本班メンバー

北村班メンバー

授賞式