【報告】2018年度東日本大震災復興支援ボランティア活動報告会を開催しました

2018年度東日本大震災復興支援ボランティア活動報告会を以下の日程の昼休みに開催し、両キャンパスの報告者・参加者あわせて100名以上が今回の活動内容を共有しました。

■第1回報告会:瀬田 10月 1日(月)/深草 10月 2日(火)

活動日程:2018年8月12日(日)~16日(木)

活動内容:雄勝湾灯籠流しと雄勝ローズファクトリーガーデンのお手伝い、防災教育等

■第2回報告会:瀬田 10月 4日(木)/深草 10月 5日(金)

活動日程:2018年9月6日(木)~10日(月)

活動内容:雄勝小中学校併設校大運動会と雄勝ローズファクトリーガーデンのお手伝い、防災教育等

各回とも全員で活動の様子をまとめたショートムービーを見た後、いくつかに分かれたグループに活動報告を行う学生が入り、参加者に活動内容や活動中に感じたことなどを報告しました。教職員の参加もあり、学生の感想を聞きながら熱心に質問する様子が見られました。

活動学生の感想などを一部ご紹介します。

・瓦礫の撤去作業などのような物理的な作業だけではなく、地元の方と話すことや、その地域に昔からあった行事を一緒につくっていくことなど、人を通して地域を盛り上げていくことも復興の一部なのだと今回の参加を通して強く実感した。

・去年参加して普段の生活では得られないような体験ができたので、今年も参加した。地元の人が顔を覚えてくれていて嬉しかったし、行き続けることにも意味があると感じた。

・第1回の活動者だが、子どもと触れ合う機会の多そうな第2回の活動がどうだったか知りたいと思って参加した。

・運動会で一緒だった雄勝中学生が小学生の面倒もよく見るなど自分たち大学生以上にしっかりしていて、地域ぐるみで子育てに取り組まれていることが印象的であった。

今回の活動は定員60名のところ、応募者が120名、さらに募集説明会には180名の参加があり、発災から丸7年経ってはいますが学生の関心の高さが伺えました。今後もその関心を持ち続けるとともに、自然災害が多発する中で自分たちの身を守り、助け合える人になって欲しいと思います。

第1回報告会@瀬田の様子

第1回報告会@深草の様子

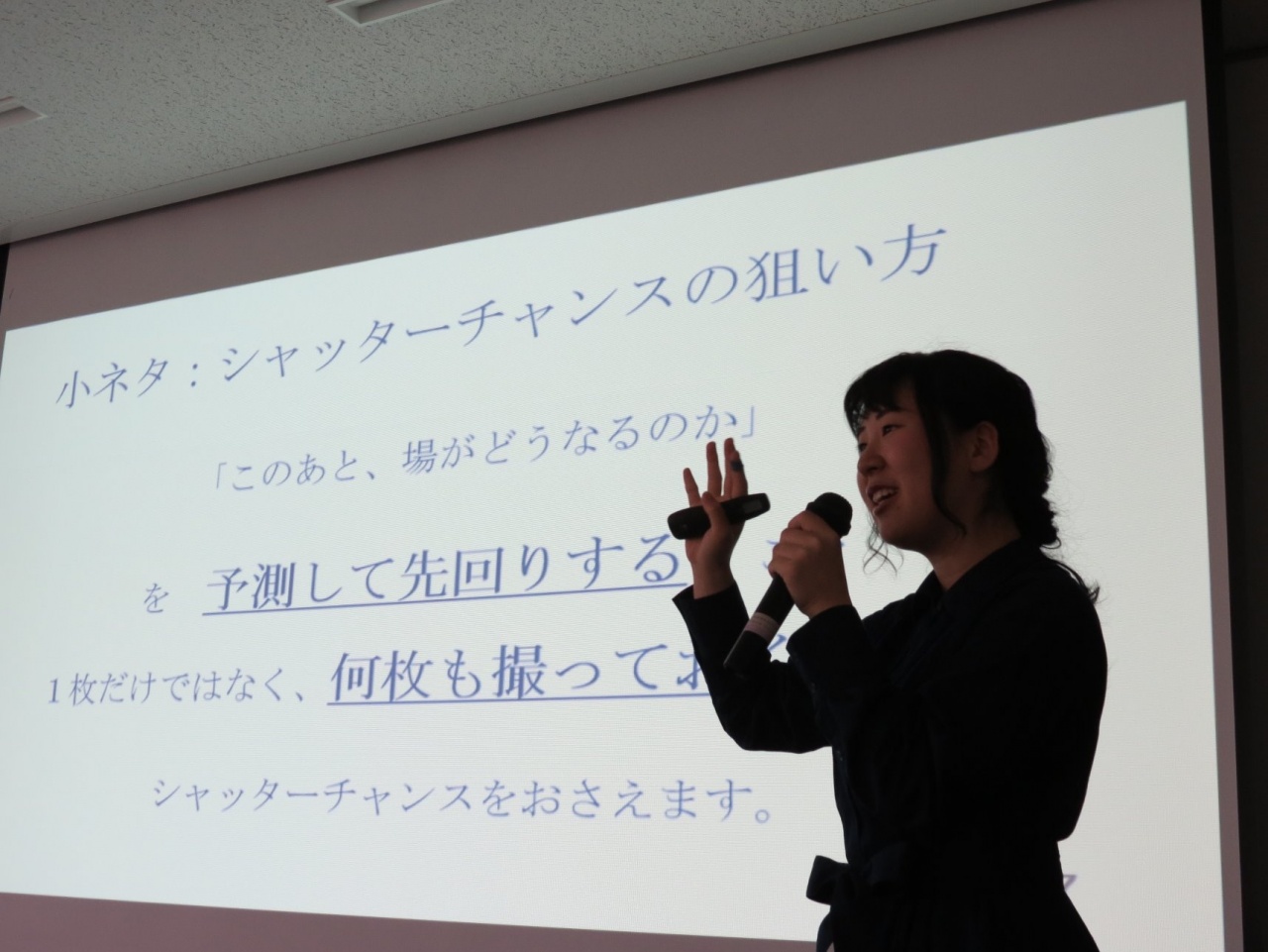

第2回報告会@瀬田の様子 熱心に説明しています

第2回報告会@深草の様子 活動ムービーを見ながら振り返ります