ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

SDGsに対応したTHEインパクトランキング2024で私大4位、西日本私大2位

6月12日、英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE...

2025年4月、経営学部商学科、社会学部総合社会学科を新設(深草キャンパス)

経営学部商学科、社会学部総合社会学科に係る設置届出が「受理」されま...

2025年4月 心理学研究科を開設 心理的支援を実践できる高度専門職業人を育成(大宮キャンパス)

龍谷大学(学長:入澤崇、以下本学)が、2025年4月の開設に向けて行って...

政策実践・探究演習(国内)福知山プロジェクト1回目のフィールドワーク実施【政策学部】

2024年5月25日(土)~26日(日)に、「政策実践・探求演習(国内)」福知山プ...

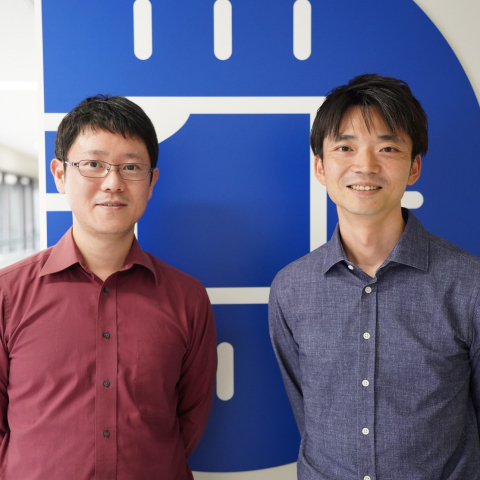

先端理工学部の吉井一倫講師と吉田賢史講師の研究プロジェクトがJST「創発的研究支援事業」のフェーズ2への継続が決定【先端理工学部】

本学先端理工学部吉井一倫講師、吉田賢史講師が国立研究開発法人科学技...

2024年8月28日、テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)マシュー・J・ウィルソン学長及び岸田克美同大エグゼクティブディレクターが本学深草キャンパスを訪問し、入澤崇学長、大門弘幸副学長(国際担当)、深尾昌峰副学長(将来計画担当)、清水耕介国際学部長らが迎えました。

TUJはテンプル大学(米国・ペンシルベニア州立)の日本校で、2025年1月には、京都市伏見区内に京都キャンパスの開設を予定しています。同じく京都市内に拠点(深草キャンパス、大宮キャンパス)を構える本学との間では、様々な連携や共創が期待されています。

こういったことを背景に、本年3月のマシュー・J・ウィルソン学長による本学への表敬訪問に続き、今般、TUJ京都キャンパスの責任者として着任した岸田克美氏を交え、今後の連携に向けた懇談の場が設けられました。

ウィルソン学長及び岸田氏からは、京都キャンパス開設の背景やそこでの中長期的な展望について語られ、近接する本学との連携への高い期待が寄せられました。

その後、懇談内容は、日常的な学生交流、科目の相互提供・共同開発、施設の共同利用の可能性など多岐にわたり、充実した意見交換がなされました。

入澤学長は、「グローバル化を促進する龍谷大学としても、今回のTUJとの連携に期待している」とし、「具体的な協議に移行し、連携を加速させたい」と語りました。

北海道大学大学院理学研究院の竹内 勇一准教授、愛媛大学大学院理工学研究科の畑 啓生教授、本学先端理工学部・生物多様性科学研究センターの丸山 敦教授らを中心とする国際研究グループは、世界一の魚種数(約800種)を誇るマラウイ湖において、野外で採取したシクリッド魚類の一種Docimodus evelynae(ドシモードス エベリナ)が、同所的に生息するコイ科魚類Labeo cylindricus(ラベオ シリンドリカス)の「追星(おいぼし)」を主に食べていたことを突き止め、Scientific Reports誌(Springer-Nature社)にて公表しました。

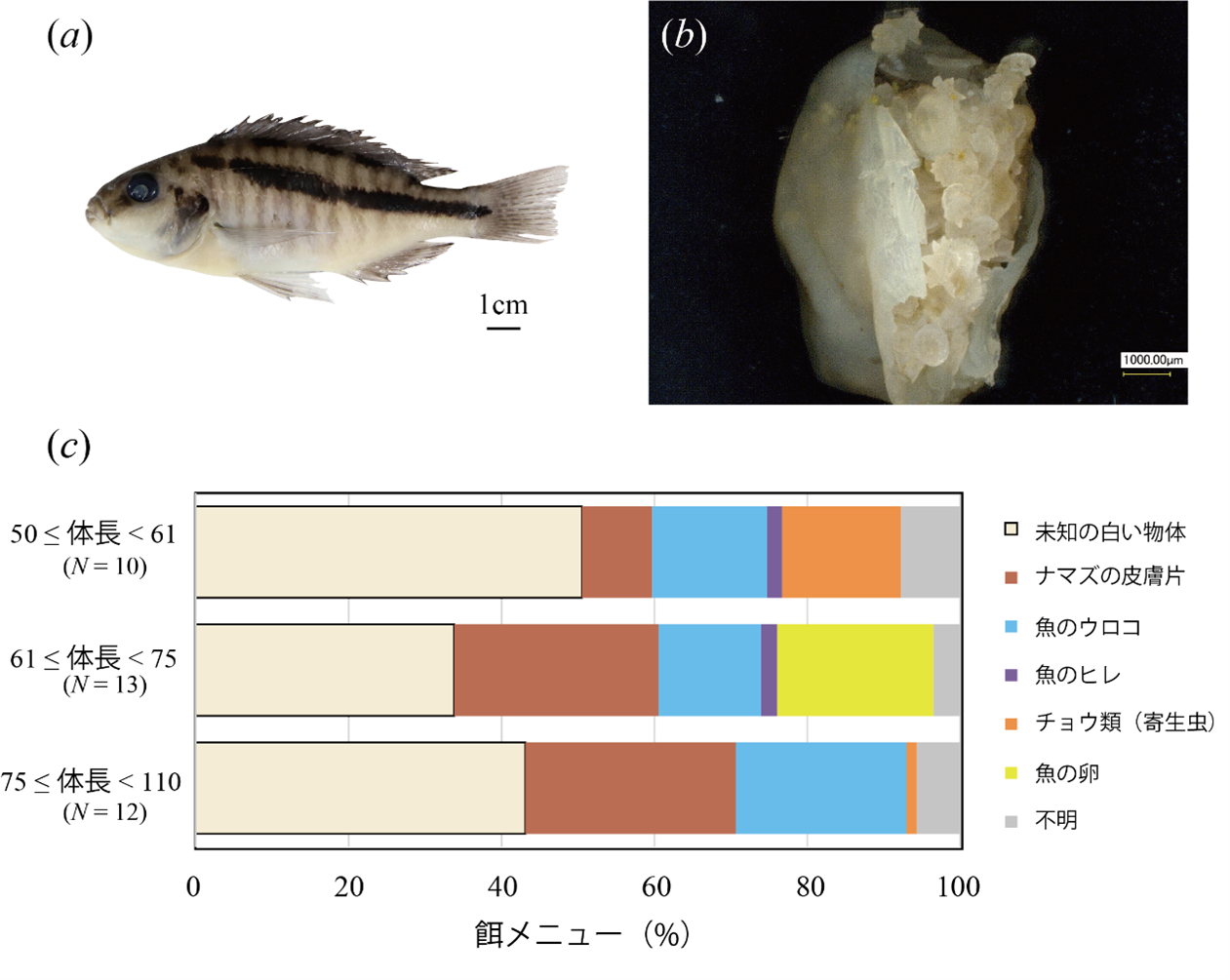

「追星(おいぼし)」とはコイ科魚類の口の周りに見られる、ボツボツしたイボのようなもの。日本に生息するコイ科魚類では、繁殖期を迎えたオスの口部にばかり見られるもので、メスを惹きつけたり他のオスを追い払うのに使われると考えられていることから、「恋のシンボル」とも言われます。今回見つかった「犠牲者」であるコイ科魚類Labeo cylindricusは、メスでも追星が見られるようで、この種の追星が何に使われているかは、よく分かっていません。なお、主な餌として追星を食べている魚の報告は、シクリッド魚類だけでなく、他の魚類においても前例がなく、図鑑に書き加わるような新発見です。

【⇒詳細:プレスリリース】

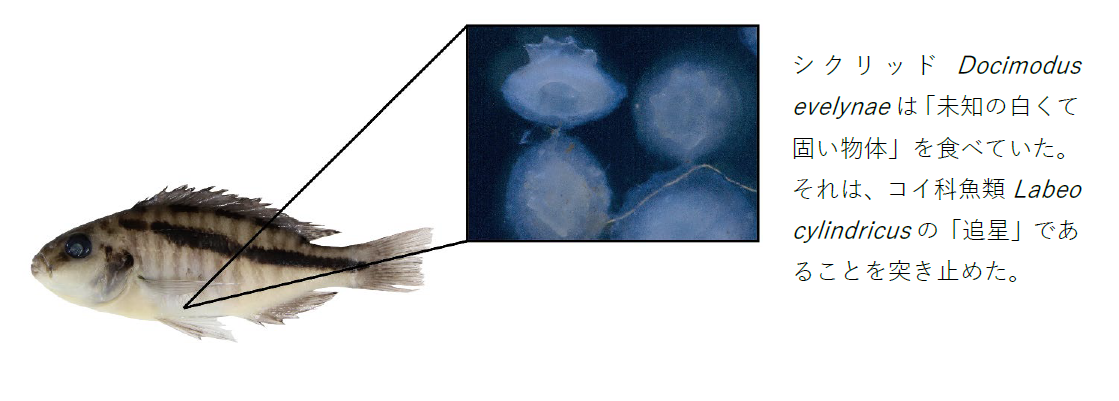

シクリッド魚類の一種「ドシモードス エベリナ」の胃内容分析を行った結果、主に「未知の白くて固いボツボツした物体」によって占められていた。形態分析、組織解析、DNA分析により、その正体はコイ科魚類の「追星(おいぼし)」であることが明らかに。

追星は一見すると栄養素が無さそうにも見えますが、ケラチンたんぱく質で構成され、魚やエビなどの他組織と同等のカロリーを持つことが、本論文のなかでも示されています。追星はコイ科魚類に一年中みられることから、利用が持続可能な資源です。このシクリッドにとって、追星はエネルギー豊富な食物源として機能し、マラウイ湖の多様で競争の激しい生態系の中で、生存可能性に貢献していると考えられます。

捕食者と被食者の相互作用(食う食われるの関係)は、生物多様性を支える重要な基盤と考えられています。本研究の結果は、熱帯地域における生物群集の多様性に富む生態系を形作るメカニズムを理解する上で重要な情報を提供するものです。

今回の共同研究に関して、丸山 敦教授(本学先端理工学部/生物多様性科学研究センター・兼任研究員)のコメントと写真を紹介します。

マラウイ湖と調査船と丸山教授

現地調査メンバー

ポイント

概要

北海道大学大学院理学研究院の竹内勇一准教授、龍谷大学先端理工学部の丸山 敦教授、愛媛大学大学院理工学研究科の畑 啓生教授らを中心とする国際研究グループは、世界一の魚種数(約800種)を誇るマラウイ湖において、野外で採取したシクリッド魚類の一種Docimodus evelynae(ドシモードス エベリナ)が、同所的に生息するコイ科魚類Labeo cylindricus(ラベオ シリンドリカス)の追星*1を主に食べていたことを突き止めました。

マラウイ湖は、アフリカ大地溝帯にある古代湖です。一般的な湖よりもはるかに前から存在する湖であり、極めて高い生物多様性をもち固有の魚類を育んでいます。とりわけ、バラエティに富むシクリッド魚類の多様性は、食性(餌メニューや食べ方)の多様性が支えていると考えられてきました。実際、魚食、虫食、エビ食、糸状藻類食、単細胞性藻類食、プランクトン食はもとより、鱗食や鰭食などのマニアックな食性が報告されてきました。しかし、追星食というのは、他の水系の魚類を含めて初めて観察されたものです。研究グループはDocimodus evelynaeの食性を、形態分析、組織解析、DNA分析により突き止めることができました。このような奇妙な食性がどのように進化してきたのかを明らかにできれば、生物多様性の創出や維持に寄与するメカニズムの理解に繋がると期待されます。

なお、本研究成果は、日本時間2024年8月28日(水)午後6時公開のScientific Reports誌に掲載される予定です。

【背景】

アフリカや南米のシクリッド魚類は爆発的な種分化を遂げ、著しく異なる生態系と食性を獲得してきました。他の魚のウロコをはぎ取って食べる鱗食性シクリッドには複数の系統があり、その自然史と進化生態は部分的にしか解明されていません。研究グループはマラウイ湖において、鱗食魚として知られるDocimodus evelynaeの食性を調べました。

【研究手法・研究成果】

胃内容分析を行った結果、予想に反してウロコは胃内容物全体の10%にすぎず、主に「未知の白くて固いボツボツした物体」によって占められていました(図1)。この未知の物体が、小型生物なのか生物の一部なのか、あるいは無機物なのか、すぐには分かりませんでした。そこで、XRF分析を行ったところ、硫黄を多く含むことが分かり、生物の表皮由来の何かと判断しました。次に、「白い物体」のヘマトキシリン・エオシン染色した切片の観察から、これが多細胞性の生物組織であることが分かりました。表皮でできる多細胞性の硬い組織の候補として、様々な試料を調達し、形態計測、CT分析、及びDNA分析によって、最終的にコイ科魚類Labeo cylindricusの追星であることを突き止めました(図2、3)。

【今後への期待】

追星は一見すると栄養素が無さそうにも見えますが、主にたんぱく質のケラチンで構成され、魚やエビなどの他の動物と同等のカロリーを持つことが、本論文のなかでも示されています。追星はコイ科魚類Labeo cylindricusでは一年中みられることから、利用が持続可能な資源です。このシクリッドにとって、追星はエネルギー豊富な食物源として機能し、マラウイ湖の多様で競争の激しい生態系の中で、生存可能性に貢献していると考えられます(図4)。ただし、コイの口の周りにある追星は奪い取るのが難しいように思われるため、どのように捕食しているのか、非常に不思議です。シクリッド魚類の他種多様な生態はこれまでにも私たちを魅了してきましたが、未だに想像の域を超えた新しい現象を秘めていると言えます。

捕食者と被食者の相互作用(食う食われるの関係)は、生物多様性を支える重要な基盤と考えられています。本研究の結果は、熱帯地域における生物群集の多様性に富む生態系を形作るメカニズムを理解する上で重要な情報を提供するものです。

【謝辞】

本研究はJSPS科学研究費助成事業 基盤研究(C)(JP20K06851、JP23K05960)、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))(18KK0208)、国際共同研究加速基金(海外連携研究)(23KK0131)、三菱財団自然科学研究助成、大隅基礎科学創成財団研究助成、東レ科学技術研究助成を受けたものです。

論文情報

論文名 Preying on cyprinid snout warts (pearl organs) as a novel and peculiar habit

in the Lake Malawi cichlid Docimodus evelynae(コイ科魚類の追星を

捕食するというマラウイ湖のシクリッドDocimodus evelynaeにおける新規で

奇妙な食性)

著者名 竹内勇一1、畑 啓生2、佐々木瑞希3、Andrew MVULA4、水原詞治4、

Bosco RUSUWA5、丸山 敦4

(1北海道大学理学研究院、2愛媛大学大学院理工学研究科、3帯広畜産大学、

4龍谷大学先端理工学部、5マラウイ大学)

雑誌名 Scientific Reports(自然科学系のオープンジャーナル)

DOI 10.1038/s41598-024-69755-z

公表日 日本時間2024年8月28日(水)午後6時

(英国夏時間2024年8月28日(水)午前10時)(オンライン公開)

お問い合わせ先

<胃内容分析、形態比較について>

北海道大学大学院理学研究院 准教授 竹内勇一(たけうちゆういち)

TEL 011-706-4448 メール ytake@sci.hokudai.ac.jp

URL http://www.neuroecology-takeuchi.com/index.htm

<現地調査、CT解析、元素組成分析について>

龍谷大学先端理工学部環境生態工学課程 教授 丸山 敦(まるやまあつし)

TEL 077-544-7112・090-9706-3146 メール maruyama@rins.ryukoku.ac.jp

URL https://www.rikou.ryukoku.ac.jp/teachers/est12.html

<DNA分析について>

愛媛大学大学院理工学研究科 教授 畑 啓生(はたひろき)

TEL 089-927-9638 メール hata.hiroki.mk@ehime-u.ac.jp

URL https://sites.google.com/view/ehimeseitai

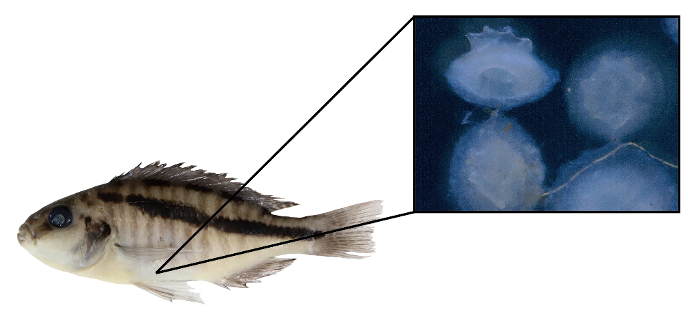

図1.マラウイ湖シクリッドDocimodus evelynaeとその胃内容物

(a)Docimodus evelynaeの標本写真。(b)胃とその中身。(c)体長別の胃内容物の構成。

Docimodus evelynaeは体長に関係なく、主に「未知の白くて固い物体」を摂食していた。

図2.Docimodus evelynaeと同所的に棲む唯一のコイ科魚類Labeo cylindricus(a)Labeo cylindricusの標本。追星(矢頭)は口や鼻のまわりに存在する。(b)追星の拡大写真。

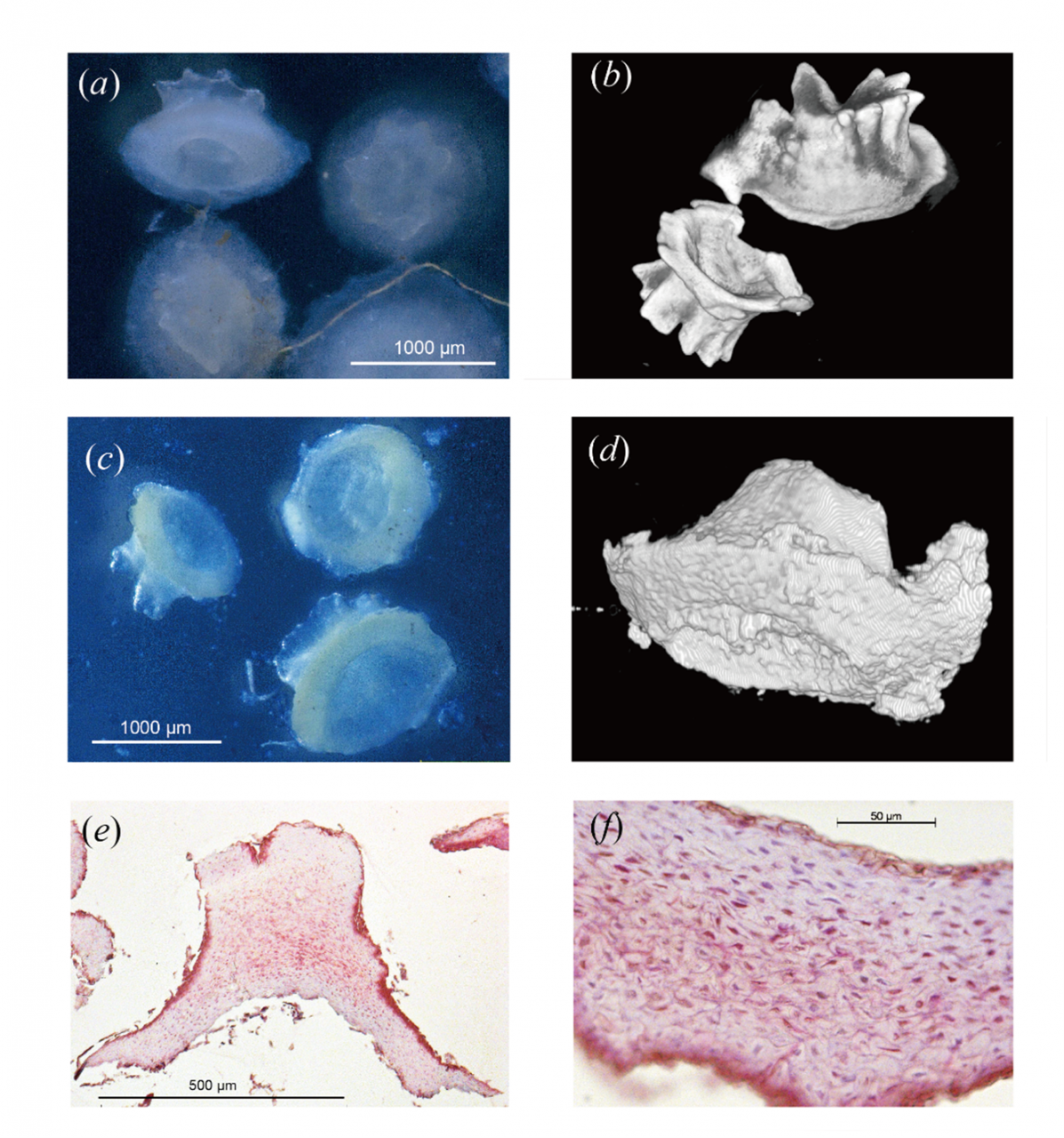

図3.Docimodus evelynaeの胃から見つかった白い物体とLabeo cylindricusの追星の形態学的特徴

白い物体の拡大写真(a)とCT画像(b)。追星の拡大写真(c)とCT画像(d)。染色した白い物体

の組織切片(e)とその拡大写真(f)。扁平化した細胞が積み重なっていることが分かる。

図4.マラウイ湖ではスキューバ潜水しながら刺網を用いて、魚類を採集する。右端が畑(丸山撮影)。

【用語解説】

*1 追星 … コイ科魚類の口の周りに見られる、ボツボツしたイボのようなもの。日本に生息するコイ科魚類では、繁殖期を迎えたオスの口部にばかり見られるもので、メスを惹きつけたり他のオスを追い払うのに使われると考えられている。今回見つかった「犠牲者」であるコイ科魚類Labeo cylindricusは、メスでも追星が見られるようで、この種の追星が何に使われているかは、よく分かっていない。いずれにしても、主な餌として追星を食べている魚の報告は、シクリッドだけでなく、他の魚類においても前例がなく、図鑑に書き加わるような新発見である。

関心のあるテーマのもとで国際的な知識・見聞を身に付けたいと考えている方、卒業研究の一環や大学で学んだ知識を海外研修により更に深めたい方など、親和会海外研修奨学金を利用し、海外研修を行いませんか?

龍谷大学親和会では、日常の研鑽テーマを海外でより積極的に実証・研修しようとする意欲ある学生を対象に、「龍谷大学親和会海外研修奨学金」制度を設けています。この奨学金は、国際舞台で活躍できる人材の育成を目的としています。

2024年度春期休業期間を利用して実施する海外研修に対し、下記のとおり、親和会海外研修奨学生を募集します。

龍谷大学HP「学生生活」の「各種申請用紙ダウンロード・手続き」より申請書をダウンロード。

龍谷大学HP「学生生活」の「各種申請用紙ダウンロード・手続き」より申請書をダウンロード。

2024年9月9日(月)~10月31日(木)

学生部(深草・瀬田)

書類審査および面接審査

書類審査の結果は11月上旬に通知します。また、書類審査通過者は11月上旬~中旬頃に深草学舎4号館1階学生部(深草)にて面接審査を行います。