龍谷大学 先端理工学部 藤森崇准教授が北海道大学大学院やザンビア大学などとの国際共同研究により野生生物の体内器官における鉛化学種の分布の同定に成功 国際的学術誌『Science of the Total Environment』誌に掲載

【本件のポイント】

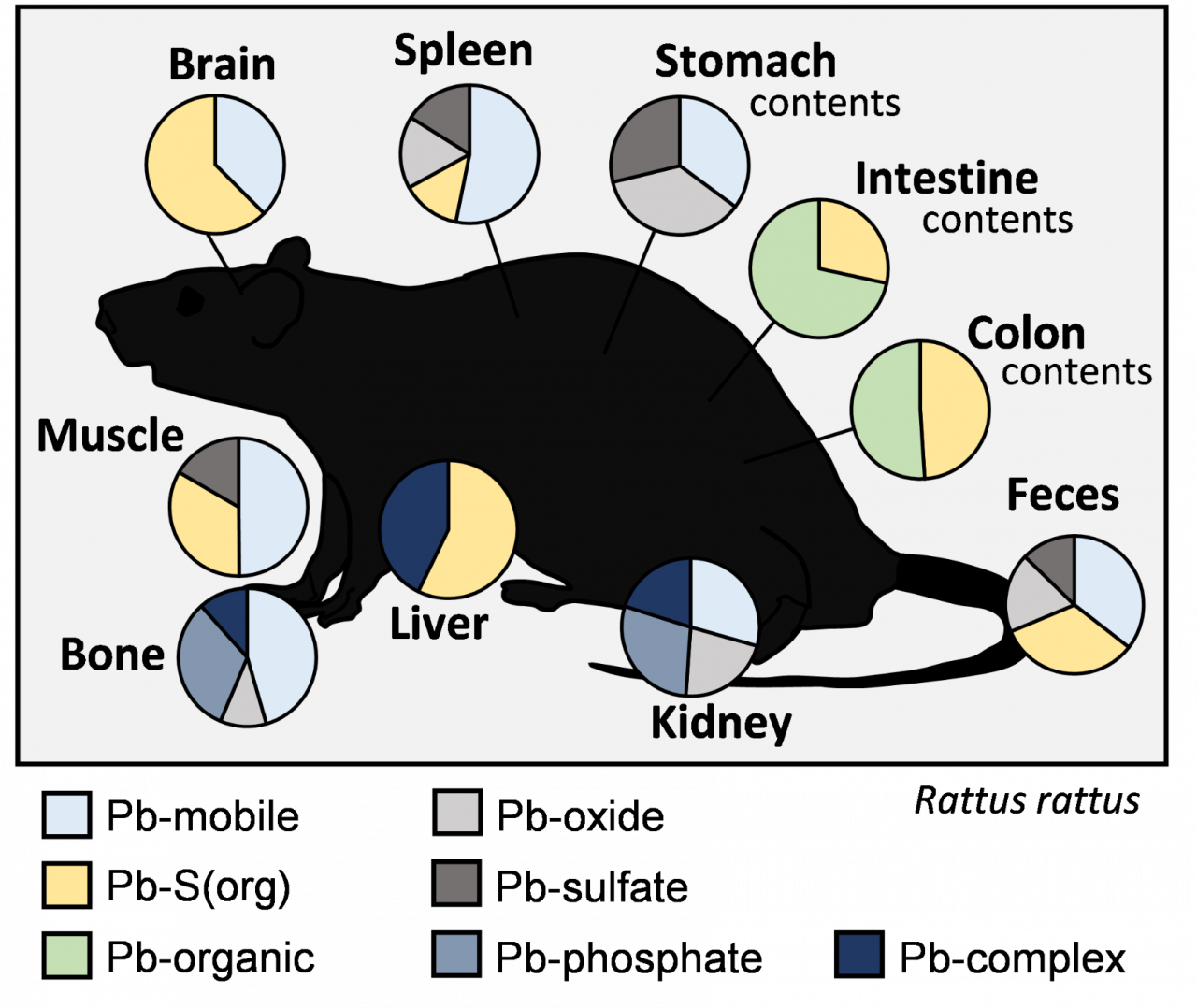

- ザンビアのカブウェ地域(旧鉱区)で重篤に鉛汚染された野生ラットを対象として、野生ラット体内における鉛化学種の分布を明らかにした

- 消化器系を経るにつれて鉛とチオール基の結合割合が増加すること、造血器官や血管関連組織における移動性の高い鉛の存在などが同定された

- 試験動物ではなく野生生物における鉛化学種の体内分布はこれまで報告例がなく、今後の鉛の毒性・解毒機構の解明に資する知見と考えられる

【本件の概要】

龍谷大学先端理工学部環境生態工学課程の藤森 崇 准教授と、北海道大学、京都大学、ザンビア大学、ナミビア大学、ザンビア中央州獣医局の専門家らとの国際共同研究により、高濃度の鉛で汚染された野生ラットの体内器官、消化管内容物、糞便中の鉛化学種の分析結果を報告しました。

深刻な鉛汚染で知られているザンビア共和国カブウェ地域で採取された野生ラット(Rattus rattus)の内、体内器官の鉛濃度が高い個体を対象として、7つの異なる組織(骨、筋肉、肝臓、腎臓、脾臓、肺、脳)、3つの異なる消化管内容物(胃、小腸、大腸)、および糞便中の鉛化学種をX線吸収端近傍構造(XANES)法により分析し、これまで困難であった生物体内における鉛化学種の同定に成功しました。

消化器系を経ることによる鉛とチオール基との結合割合の増加、造血器官や血管関連組織への移動性の高い鉛分布、特に肝臓と脳における鉛とチオール基との結合状態など、野生ラットに共通する鉛の取り込みと分布の詳細が明らかになりました。本研究で対象とした野生ラットは、ヒトの場合有害な影響が現れる血中鉛濃度であったにもかかわらず生存していた個体であることから、ラット体内の鉛化学種の分本文は布は鉛の毒性・解毒機構の解明に資する重要な知見となります。

なお、本研究は科研費・挑戦的研究(開拓)(20K20633)等複数の援助を受けて行われたものであり、本研究の成果は、藤森 崇 准教授を筆頭著者として、環境科学分野の国際的学術誌Science of the Total Environment誌に掲載されました(2023年11月8日オンライン公開)。

【掲載論文】

掲載誌:Science of the Total Environment

論文名:Lead speciation in body tissues, gastrointestinal contents, and feces of lead-exposed wild rats (Rattus rattus)

著者:藤森 崇1、豊巻 治也2、塩田 憲司3、中田 北斗2、John Yabe4,5、Kaampwe Muzandu5、Kenneth Chawinga6、銅谷 理緒2、Nyein Chan Soe2、石塚 真由美2、中山 翔太2,4

所属:1. 龍谷大学先端理工学部環境生態工学課程、2. 北海道大学大学院獣医学研究院、3. 京都大学大学院工学研究科、4. ザンビア大学獣医学部、5. ナミビア大学獣医学部、6. ザンビア中央州獣医局

論文掲載:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168297

1. 本件の背景および目的

鉛(Pb)は、血液毒性、臓器毒性、神経毒性などの毒性影響が懸念されるため、環境や野生生物の汚染物質として世界規模で調査が続けられています。Pbの環境研究は一般に、Pb濃度を測定し、地域、環境媒体、動物種間での比較が主でした。しかし近年、Pbの化学種(または化学形態)に着目した研究アプローチが進歩してきました。特に、生体試料中のPbのX線吸収端近傍構造(XANES)の応用が勢いを増しています。環境や野生生物に含まれるPbの量と化学状態の両方を理解することで、Pbの移動性や安定性などの特性を議論することができます。

生物試料中のPbのXANES測定は、一般に入口試料(食餌)と出口試料(糞便)に対して行われてきました。体内組織の湿潤状態や、体内組織中のPb濃度が食餌や糞便中よりも低いという事実から、体内内容物の測定を行った研究はあるものの、体内組織に関する情報は乏しい状況でした。Pb汚染環境下にある動物の体内組織におけるPbの化学状態の変化に関する知見は、生体内でのPbの挙動に関する洞察をもたらします。しかし、生物の体組織にXANESを適用するには、データ分析に十分なスペクトルの質を確保できるように、Pb濃度が一定レベル以上でなければなりません。そのため、実験動物に対して意図的にPbに曝露させる研究手法を取らざるを得ませんでした。しかし、これでは実際の環境を反映した結果を得ることは難しいといえます。

慢性的に深刻な鉛汚染に曝されてきた野生動物は、PbのXANESスペクトルを得るため、また実環境における生体内のPbの化学状態の変化を理解するために、貴重な体組織サンプルを提供する可能性があります。ザンビアのPb汚染地域から採取された野生のラット(Rattus rattus)は、高濃度のPbに曝され、その内部組織もPbで汚染されていました。試料を凍結乾燥すると、湿潤状態での不均一性がなくなり、化学状態を変えずにPb濃度を拡大できる可能性があります。これらの理由から、これらの体組織サンプルから分析可能なXANESスペクトルを測定できる可能性が高いと考えられます。

本研究では、Pbで汚染された野生のクロネズミ(Rattus rattus)の複数の身体部位(骨、筋肉、肝臓、腎臓、脾臓、肺、脳)を採取し、Pb L3吸収端XANESスペクトルを得ることによって、組織特異的なPb濃度と化学形態を決定することを目的としました。また、消化器官(胃、小腸、結腸)および糞便の内容物からPbの濃度とL3吸収端XANESスペクトルを測定し、消化器官におけるPbの動態把握も試みました。

2. 本件の内容

本研究の結果、汚染環境下でPb濃度が高い消化管内容物と、Pb濃度が比較的低い体内組織の両方を含む、野生ラットにおけるPb化学形態の分布を網羅的に分析することに成功しました。Pbの化学形態に影響を与えない凍結乾燥技術によるPb濃縮と、利用可能なすべてのXANESスペクトルの参照試料の収集に基づき、生体内のPb量と化学形態の実態を把握することができました。得られた成果は、体内におけるPbの吸収と分布に関する詳細な知見を提供し、Pb毒性に対する耐性と解毒を理解する上で基礎となる可能性があります。

Pb L3吸収端XANESスペクトルの測定は国内の放射光施設フォトンファクトリー(つくば市)のビームラインBL-9A、BL-12C(課題番号:2019G088, 2021G061, 2022G085)およびSPring-8(兵庫県)のビームラインBL01B1(課題番号:2018A1643)で実施しました。詳細な測定方法については割愛しますが、対象試料に放射光(X線)を照射することで試料中に含まれるPbに由来する吸収端スペクトルを得ることができます。未知のXANESスペクトルに対して、既知のPb化合物等の参照スペクトルを利用して解析することでPb化学種の割合を導出することができます。

本研究における野生ラットは胃、小腸、大腸の内容物にPbが濃縮されていました。消化器官を順次通過する過程で、チオール基と結合したと思われるPbの割合が個体間で共通して増加することが明らかになりました。胃液中に溶解したと思われるPbは、小腸以降では検出されませんでした。このことから、腸管後部に運ばれた溶存Pbは、消化された食物や消化酵素などの有機物と結合し、腸から吸収されたものは腸肝循環に入り、その結果、チオール基に結合した状態で腸に戻った可能性があります。

詳細なXANESスペクトル分析の結果、体内組織におけるPbの形態は、移動性の高い形態とチオール基に結合していると考えられる形態の2種類に大別されました。移動性の高い形態は、造血臓器(脾臓)と主要ではない蓄積臓器(筋肉と脳)に関与すると考えられる組織で同定されました。チオール基と結合した形態は、肝臓と脳で特に顕著であり、腎臓と筋肉にも見られました。これら2つのPb形態は、野生ラットの体内組織に一般的に広く分布しており、Pbが体内循環に取り込まれた後のPb形態を代表している可能性があります。移動性の高い形態は循環系を介したPbの輸送を表し、チオール基結合形態はPbの安定化または固定化を表すものと考えられます。

今回の結果は、Pb結合分子の構造に関する概略的な情報を提供したにすぎず、Pbそのものの具体的な化学構造を特定したわけではないため、今後の研究では、体液組成をモデル化した合成生物学的実験や、XANES分析のための参照試料数を増やすことによって、より具体的な情報が得られることが期待されます。

3. 研究支援

本研究は数多くの研究支援によって実施されました。

・科研費・挑戦的研究(開拓)(20K20633)代表者:中山、分担者:藤森

・JST・JICA SATREPS(JPMJSA1501)代表者:⽯塚

・JST aXis(JPMJAS2001)代表者:石塚

・JST AJ-CORE Project 代表者:石塚

・JSPS CORE to CORE program 代表者:石塚

・JSPS CORE to CORE program 代表者:中⼭

・北海道大学創成特定研究 代表者:石塚

・JSPS Bilateral Open Partnership Joint Research Projects(JPJSBP120209902)代表者:中山

・Japan Prize Foundation 代表者:中山

【本件の概要図】

様々な組織(骨、筋肉、肝臓、腎臓、脾臓、肺、脳)、胃、小腸、大腸の内容物、および糞便中のPb化学種の分布図。

<研究に関する問い合わせ先>

龍谷大学 先端理工学部 環境生態工学課程・准教授 藤森崇

研究室Tel 077-544-7104 fujimori@rins.ryukoku.ac.jp

<担当部局>

龍谷大学 研究部(瀬田)

Tel 077-543-7548 setaken@ad.ryukoku.ac.jp https://www.kenkyubu.ryukoku.ac.jp/