西方寺1111年祭とのコラボレーション【社会共生実習】

社会学部の「社会共生実習(お寺の可能性を引き出そう!―社会におけるお寺の役割を考える―)」(担当教員:社会学科 教授 猪瀬優理、コミュニティマネジメント学科 准教授 古莊匡義)は、地域社会におけるお寺の役割と可能性について考えるプロジェクトです。

例年、後期は、受講生たちはグループに分かれて自分たちが「お寺の可能性を引き出す」ためにできることは何か考え、地域活動をしているお寺やお寺で地域活動をしている団体と受講生自身が連絡を取り、ともに連携して取り組める活動をしていただいています。

今年度の一つのグループは、11月11日(土)に、今年で開基1111年をお祝いするため、浄土宗 治田山 慈眼院 西方寺で開催された1111年祭に参画させていただき、龍谷大学と西方寺とのコラボレーション企画も実施させていただきました。

参画した5名の当日の主なお手伝いは駐車場警備でした。

お墓参りに来る方などは近くの駐車場に停めていただきますが、お祭り参加者の方には少し離れた地域のグラウンドを臨時駐車場として利用していただいているため、そちらへの誘導する役割が必要です。

担当者の方からの指導と担当時間のシフトを決めた後は、早速、任務開始。本年度4月30日に西方寺で開催された「花地蔵まつり」に参加させていただいた際も、お手伝いさせていただいた駐車場警備の仕事ですから、スムーズに対応できる受講生が多かったようです。

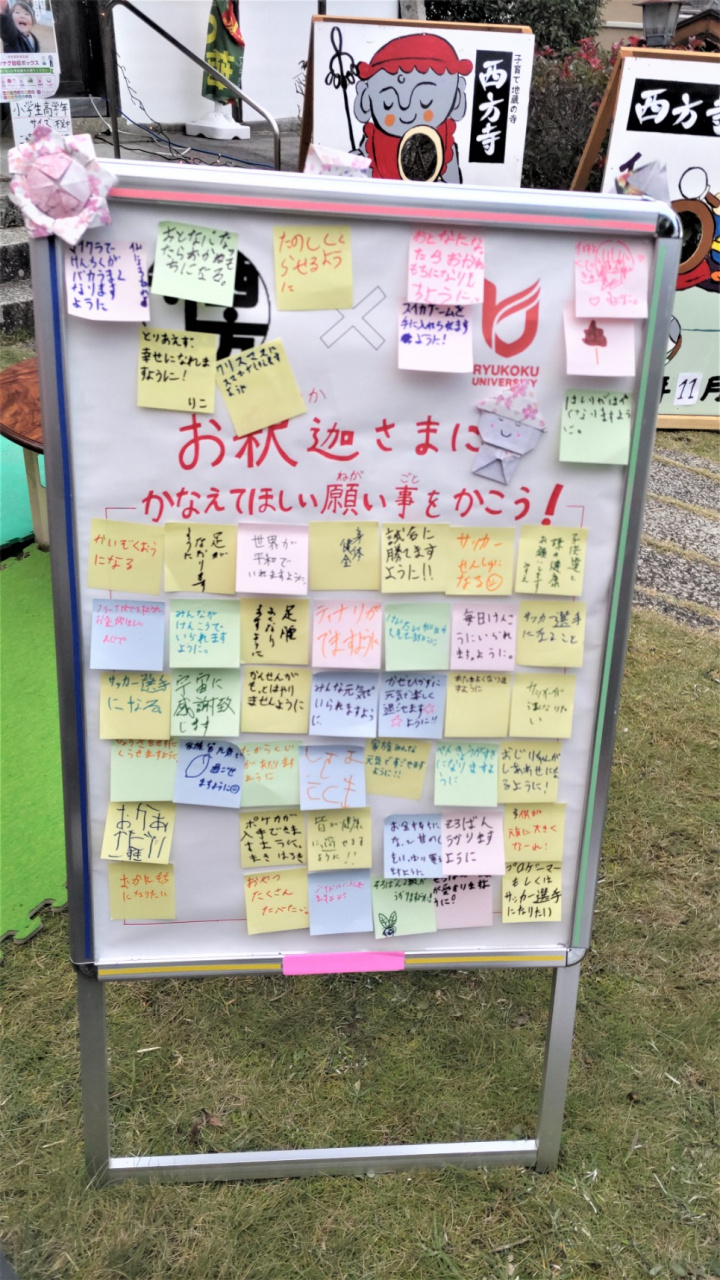

龍谷大学と西方寺とのコラボレーション企画は、西方寺の方よりご提案いただいた「メッセージボード」の設置です。来場してくださった皆さんに、受講生たちが考えたテーマのもと、付箋にメッセージを書いて貼っていただきました。受講生たちのアイディアで、1111年祭とポッキーの日にちなみ、メッセージを書いてくださった方々にポッキーやプリッツを配りました。

当初は、西方寺本堂前にある叶地蔵の前に設置し、「お地蔵さんに願いをかなえてもらおう」というメッセージを書いてもらった後、実際にお地蔵さんにお願いしてもらう、またお寺に保管されている持ってみて軽く感じたら願いが叶い、重く感じたら叶うのが難しいといういわれのある「重軽の石」を叶地蔵の前に設置し、書いたお願い事がかなうかどうか占ってもらう、という予定でした。

しかし、当日の流れで、山門前の本堂前の駄菓子屋さんが型抜き用に設置していたテーブルの近くにメッセージボードを設置していただくことになり、型抜きをやりに来ているお子さんたちや山門前の階段を登ってきたお客さんたちに「ようこそ」のあいさつをしながら、メッセージの呼びかけをする形となりました。

前々日、前日は本格的な雨が続いていて、当日はどうなるか心配されていましたが、快晴に恵まれ多数のお客さんたちでにぎわうお祭りとなりました。

お祭りのメインイベントの一つである抽選会においては、受講生が抽選券配布の仕事も担当させていただき、お客さんたちとの交流の機会を得ることができました。

開基1111年記念で取り出されて展示されている体内仏様が見守る中、受講生たちは、お寺において地域の方々をはじめとして多くの人たちが交流し、楽しみを得る場を持てることを改めて学びました。

また、メッセージボードにそれぞれの人の願いを書いていただくことで、それぞれの思いを持ちながらお寺にやってくる一人ひとりの方との交流の機会を持つことができ、より、お寺にやってくる人びとの思いに近づくことができました。

今後は、今回取り組んで得られた経験をポスターにして行う報告会に向けて捉え直していくことになります。最終的には、冊子として報告書にまとめていく予定です。社会共生実習報告会は来年1月12日の開催です。どのようなまとめとなるか、期待しています。

社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。