社会学部の学生がお寺と高校生をつなぐ 国宝や重要文化財を巡るフォトラリーを開催<8/27(日)大宮キャンパスのオープンキャンパスにて実施>

【本件のポイント】

- 地域住民や社会とのつながりを深める寺院と、寺院とのつながりを持っていない若者との懸け橋となるイベントの企画・開催に龍大生が挑戦

- 仏教離れや寺離れが進む現代において、新たな寺院とのつながりの形を模索

- 社会におけるお寺の役割と可能性を考え、大学と地域の連携で持続可能なまちづくりを推進

【本件の概要】

龍谷大学社会学部の「社会共生実習※1」にはプロジェクト「お寺の可能性を引き出そう!―社会におけるお寺の役割を考えるー※2」があります。本プロジェクトの連携先のひとつである一念寺では、仏事以外のことでも地域の方々からの相談を受け付けておられ、個展や犬猫の譲渡会会場として開放するなど、地域住民の方々や社会とのつながりを深めるために精力的に活動されています。

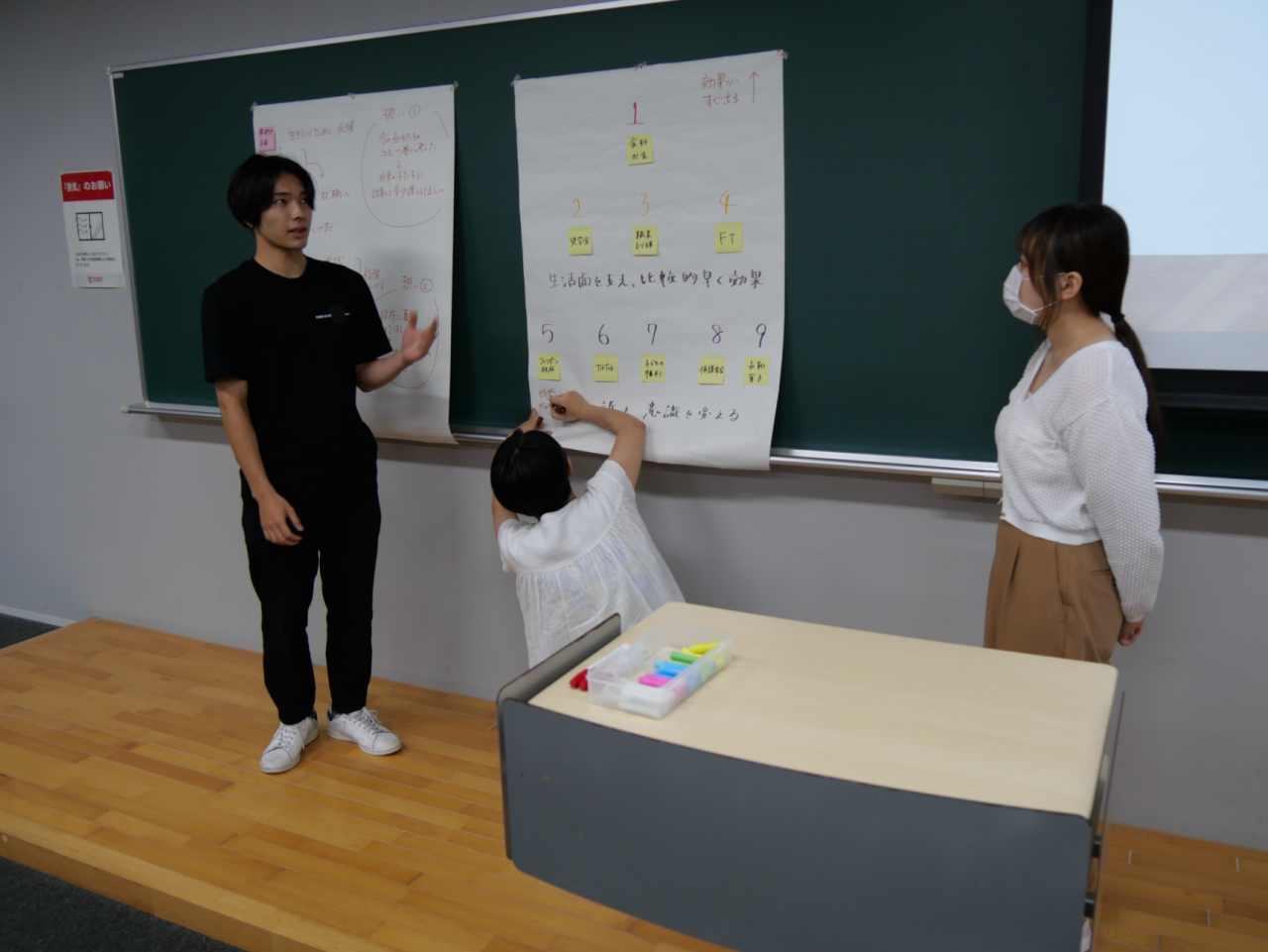

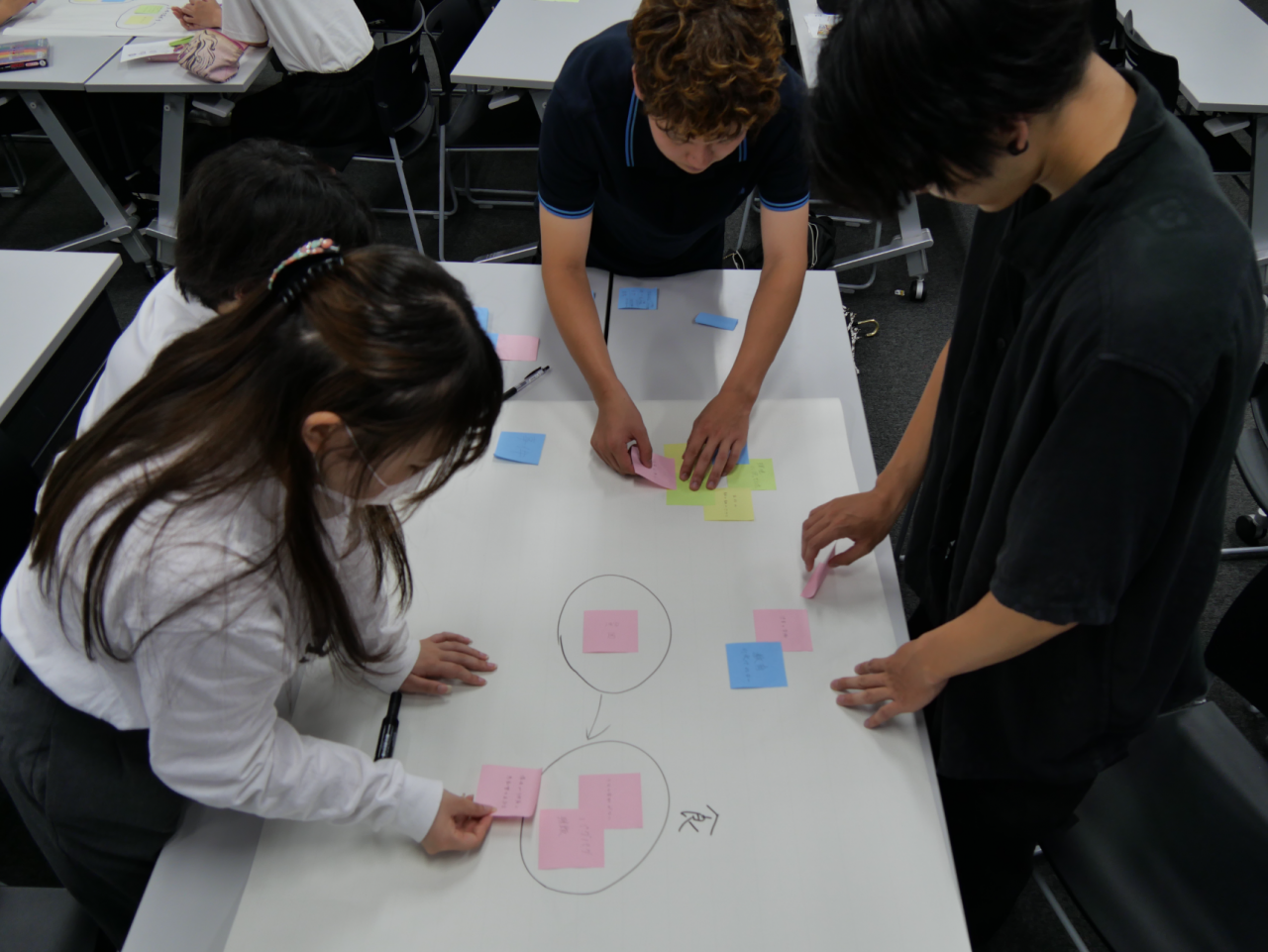

活動に参加するなかでお寺に魅力を感じた本プロジェクトの受講生が、まだお寺の魅力に気づいていない若者たちがどうすればお寺に足を運んでくれるかを考え、そのきっかけ作りとしてイベント「ご縁で繋がるフォトラリー」を企画・開催する運びとなりました。

本イベントは、龍谷大学大宮キャンパスで開催するオープンキャンパスに来場する高校生を対象としています。キャンパス付近の国宝や重要文化財のフォトスポットを巡り、最終目的地である一念寺に来院してもらうという内容です。参加賞も用意し、日頃つながりのない寺院に若者たちが足を運ぶきっかけを作ります。

本プロジェクトでは、仏教離れや寺離れが進む現代において、寺院と協働で社会におけるお寺の役割と可能性を考え、大学と地域の連携で持続可能なまちづくりを推進します。

イベント名:「ご縁で繋がるフォトラリー」

開催日時:2023年8月27日(日)10:00-16:00

会場:浄土真宗本願寺派 一念寺(京都府京都市下京区柳町324)

参加料:無料

フォトスポット:西本願寺、本願寺伝道院、一念寺

※1 本学社会学部3学科が共同で運営する、現場主義を体現する地域連携型の実習。社会で活躍できる力を養い、現代社会の課題を深く知り、連携先の方々と共に解決を目指します。 https://www.soc.ryukoku.ac.jp/department/info/training/index.html

※2 社会との連携を深める寺院との協働を通じて、地域社会におけるお寺の役割と可能性を考えるプロジェクトです。

問い合わせ先:龍谷大学 社会学部教務課 社会共生実習支援室

Tel 077-544-7230 co-ex@ad.ryukoku.ac.jp https://www.soc.ryukoku.ac.jp/