<!-- GET_Template id="footer_nav" module_id="" -->

id: entry_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているエントリーリストを表示します見出しは、カテゴリーがあるときはカテゴリー名を、そうでないときはブログ名を表示します

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

龍谷大学 You, Unlimitedの記事一覧

- 【FD】「国際共修と留学生教育の現在― 留学生教育と国際共修の実践・共有―」

- 法学部同窓会 第1回龍谷大学法学部同窓会ゴルフ大会

- ホッと一息りゅうパパママサロン「子育ての疲れはヨガ&カフェでリラックス」開催

- 【後期日程対策】LIVE配信・入試直前英語対策講座のおしらせ

- 2026(令和8)年1月21日からの大雪に伴う災害で被災した学生への各種奨学金等のお知らせ

- シンポジウム「「THEATRE E9 KYOTO」を舞台に、公的表現としてのアートと市民社会の関わりを考える。」【国際社会文化研究所】

- 第37回龍谷大学新春技術講演会を開催【研究部・REC】

- ReTACTION 新着記事 "ひらめきを行動に変え、疲れた都市を再生させる 『都市の鍼治療 指南書―お金をかけずに知恵で乗り切る都市づくり』”【学長室(広報)】

- 元女子プロサッカー選手の内山穂南氏によるセミナー 生理を考える「OPT wagamama caravan」を開催

- 「答えのない問い」に挑む――龍谷大学経営学部商学科の実践教育「プロジェクト入門」で学生たちがマーケットを開催

<!-- GET_Template id="entry_list" module_id="" -->

id: headline_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

デフォルトのヘッドラインを表示しますindexがtopのときは右上に一覧ボタンを表示します

見出し内に挿入されるカスタムフィールドのアイコン対応に対応しています

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

新着情報

一覧<!-- GET_Template id="headline_default" module_id="" -->

id: summary_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: summary_imageMain

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サマリーを表示しますサマリー用のデフォルトテンプレートよりもメイン画像が大きく表示されます

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|---|

| message | リード文を指定します |

-

-

2025年12月19日(水)~21日(金)に東京ビッグサイトで開催された「SEM...

-

<宮本ゼミ(1年)>健都とエア・ウォーターを訪問【経営学部】

経営学部経営学科宮本ゼミが、吹田市と摂津市にまたがる「北大阪健康医...

-

2025年度日本学生支援機構大学院第一種奨学生「特に優れた業績による返還免除制度」の申請について

日本学生支援機構大学院第一種奨学生「特に優れた業績による返還免除制...

-

-

<!-- GET_Template id="summary_imageMain" module_id="" message="" -->

id: summary_custom

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

物件情報用カスタムフィールド画像を表示するためのサマリーですパラメーターがありません。

<!-- GET_Template id="summary_custom" -->

id: entry_list_pickup

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: body_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

エントリー本文を表示しますユニット開始前にインクルードの条件に合うファイルがあった場合、カスタムフィールドの表示ができるようになっています

ページャー、日付の表示はモジュールIDを作成して調節します

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

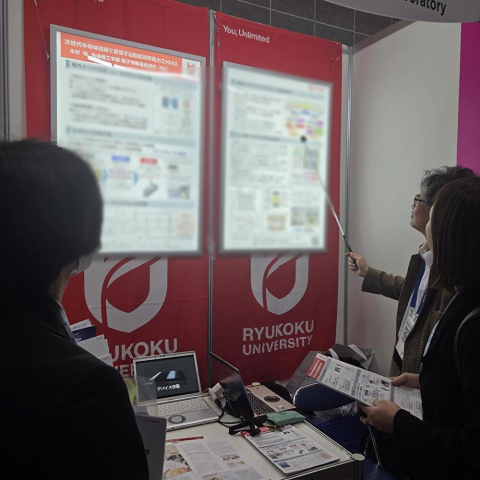

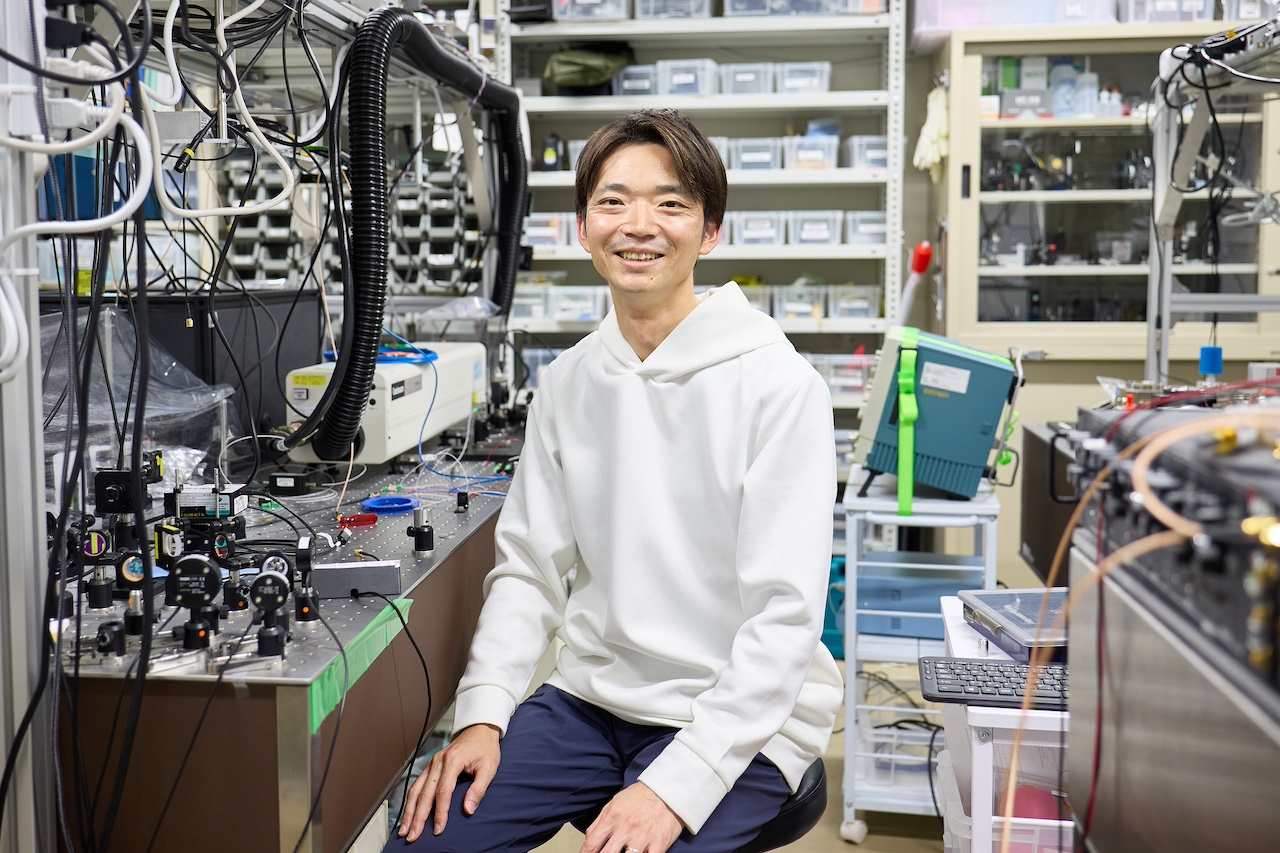

【Academic Doors】新世代の光技術「光周波数エレクトロニクス」で、アト秒での通信速度を実現する未来を拓く。【吉井一倫・先端理工学部講師】

龍谷大学の研究者との対話を通じて研究内容を紹介する「Academic Doors~対話で開く,研究の世界~」に、吉井一倫・先端理工学部講師の記事を掲載しました。

AIや自動運転技術の開発・活用が進む中で、通信技術の処理速度向上が課題の一つとなっています。次世代の技術開発において注目されているのが、光の非常に高い周波数を利用して情報を高密度に伝送したり、高精度な計測を行ったりする「光周波数エレクトロニクス」と呼ばれる先端領域です。

吉井 一倫先生は従来の常識を乗り越えるアイデアで、この実現に貢献しようとしている研究者。今回のインタビューでは、光・レーザー科学との出会いから研究の現在地、果てなき夢までうかがいました。

▼記事はこちらから▼

https://academic-doors-ryukoku.jp/interview/42

吉井一倫・先端理工学部講師|博士(エネルギー科学)

~Academic Doorsとは!?~

10学部、1短期大学部、11研究科を擁する総合大学として、幅広い分野の研究者が集う龍谷大学。新たな視点や考え方、未知なる分野の知識など、ここで活躍する研究者との対話には、知る喜びがあふれています。

龍谷大学では、研究成果の創出を通じて、世界が直面する課題を克服し、持続可能な社会の構築に寄与すること目的として「Academic Doors~対話で開く、研究の世界」を開設しています。

このサイトでは、龍谷大学に所属する研究者との対話を通じて、多様な研究の魅力をわかりやすく紹介していきます。ぜひ、魅力あふれる研究のドアをノックして、知的好奇心をくすぐるアカデミックな世界に触れていただき、研究の魅力を堪能してください。

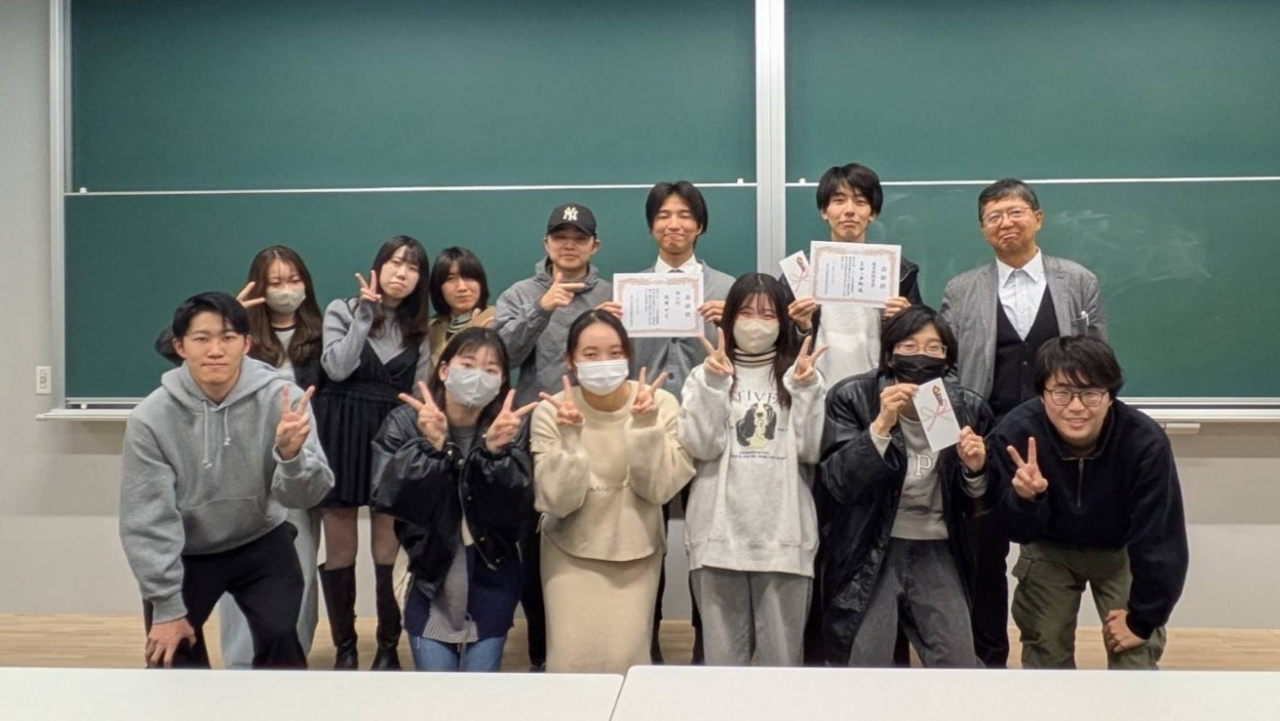

刑事法討論会を開催【法学部】

刑事法討論会を2025年11月15日に開催しました。

龍谷大学名誉教授の福島至先生による刑事訴訟法からの出題に、近畿大学、立命館大学、龍谷大学から合計5つのゼミが取り組みました。それぞれのゼミは、人質司法の克服とえん罪の防止のための取りうる方策について検討し、報告をしました。質疑も活発に行われ、大いに盛り上がりました。

優勝は近畿大学の金子ゼミでした。準優勝は立命館大学の嘉門ゼミと龍谷大学の浜井ゼミでした。優秀質問者賞は龍谷大学の金ゼミから1名と浜井ゼミから2名選出されました。

開催にあたって、龍谷大学法学会より補助をいただきました。厚くお礼申し上げます。

---------------

金子ゼミからのコメント

初めての討論会ということもあり、準備段階では戸惑いや不安もありました。しかし、二人で協力し、議論を重ねる中で、刑事法に対する理解が深まり、その学習の面白さを実感することができました。当日は、他大学の学生の皆様との意見交換を通じて、自分たちの考えを再検討することができ、大きな刺激を受けました。このような貴重な機会を設けてくださった先生方、そして共に討論会を盛り上げてくださった参加者の皆様に、心より感謝申し上げます。

浜井ゼミからのコメント

今年の刑事法討論会は人質司法の克服、冤罪の防止が問題でした。犯罪学の教員である浜井先生のゼミでは日ごろから「エビデンスに基づいたものであるか」「根幹にある問題はなにか」を問われているのですが、今回問題に取り組むにあたって「なぜ人質司法の運用が許されているのか」「自白を取ろうとする理由はなにか」などを明確にすることから始めました。結果、現在の司法組織の意識改革を目的とした制度で対策を試みるという発表を行いましたが、他のゼミでの発表では「現行制度に代わる新たな制度設計」や「現行制度の範囲拡大」などが挙げられていました。黙秘権に重きを置いた問題提起や公務員の拷問と人質司法を定義するなど各ゼミによる着眼点の違いが表れており刺激のある討論会でした。(吉田)

学内合同企業説明会

昨年度延べ3,400名以上が参加した龍大生限定【学内合同企業説明会】を今年度も開催。

キャリアセンターおすすめ企業を多数招聘します。生活の中で目にする企業だけでなく、この機会にぜひ視野を広げてたくさんの企業と出会おう!

※合同企業説明会の詳細や参加企業の情報等は、龍谷キャリアナビ(龍ナビ)やポータルサイトお知らせで今後順次公開します。

<日程>深草:2026年2月4日(水)~ 6日(金)

瀬田:2026年2月9日(月)・10日(火)

<時間>11:00~16:00(1回35分)

<形式>講義形式・ブース形式

◆瀬田キャンパス開催日は無料直通バスを運行します!(要予約) 深草キャンパス ⇔ 瀬田キャンパス

◆学内合同企業説明会参加に役立つ各種セミナーを同日開催!(12:30~13:00)

◆複数企業の説明会参加で就活お役立ちノベルティプレゼント!

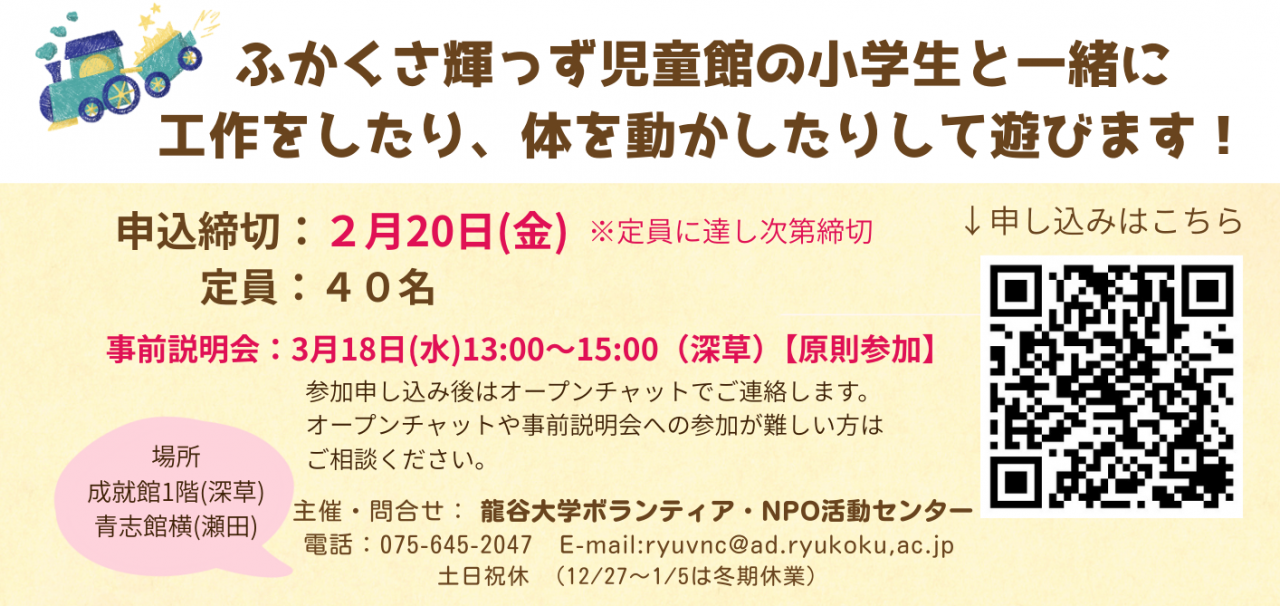

【募集】第3回 龍谷キッズ ふれあいパークボランティア募集!

児童館に通っている子どもたちを大学に招待して春休みの楽しい想い出を作ってもらいたい!広いキャンパスで思いっきり遊んでもらいたい!という学生スタッフの想いから始まった企画の第3弾です。

深草キャンパスから徒歩15分程度に位置するふかくさ輝っず児童館の子どもたちと一緒に笑顔で溢れた時間を過ごしましょう。

活動日時:2026年3月26日(木)9:00~16:00

事前説明会:2026年3月18日(水)13:00~15:00【原則参加必要】

募集人数:学生ボランティア40名※定員になり次第締め切り

申込はこちらから

場 所:深草キャンパス内(教室未定・事前説明会も同じ)

活動内容:全体遊びと中遊びと外遊び (昨年度の様子はこちらから)

●参加者にはオープンチャットへの参加をお願いしています。

●事前説明会やオープンチャットへの参加が難しい人はご相談ください。

●参加する高学年の子どもと一緒に遊び内容を一部を一緒に考える予定です。

●希望する人は、当日までに行う準備作業から参加することもできます。

●準備作業日時については、オープンチャットで随時連絡します。

協 力:ふかくさキッズ児童館

不明点がございましたらボランティア・NPO活動センターまで(深草:成就館1階・瀬田:青志館横)までお越しいただくか、下記までご連絡ください。

開室時間:平日9:00~17:00

土日祝休み・12/27~1/5までは冬期休業期間でお休みです

電話:075-645-2047(深草)、E-mail: ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp

<!-- GET_Template id="body_default" module_id="" -->

id: category_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているカテゴリーリストを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="category_list" module_id="" -->

id: category_entry_summary

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

カテゴリーエントリーサマリーを表示しています| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

-

【ご案内】東日本大震災復興支援ボランティア活動報告会を開催します

龍谷大学では、2011年から毎年、東日本大震災で被災した宮城県石巻市で復興支援ボ ランティア活動を行っています。 今年度は、2016年8月12日(金)~16日(火)間にて活動を行い、9月27日(火) に活動報告会を開催します。 ぜひ、参加した龍大生30名の熱い想いを聞きにきてください。 ■開催日時:2016年9月27日(火)17:50~19:20 ■開催場所:瀬田キャンパス 6号館プレゼンテーション室 ■その他:申し込みは必要ありません、直接会場までお越しください。 ■問合せ:龍谷大学ボランティア・NPO活動センターまで 【Email】ryuvnc@ad....

-

<秋編> 10月16日(月)、17日(火)、20日(金)の昼休み、食堂ステージ前で実施しました。 今回は、「リキャップ活動・リユース傘貸出」と書いたチラシを挟み込んだポケットティッシュをセンター利用促進のために配布しました。(配布数:602個) 学内で気軽にできるボランティアとして「リキャップ活動」、センターの利用促進として「リユース傘貸出」の2つを啓発しました。リキャップ活動はLet’sボランティア夏編に引き続き行い、龍大生や教職員の分別意識を高めてもらい、リユース傘貸出の紹介を行うことでセンターの利用を促し...

-

【学生活動】京都新聞に経済学部生の農業活性化に関する取り組みが掲載【経済学部】

経済学部生が代表を務めるグループ「えリア」がおこなう農業活性化への取り組みが、京都新聞(2023年12月14日)に掲載されました。 取り組みの第一歩として、朝市の開催地などが一覧できる地図作りを進めています。 本記事の詳細は、以下のPDFよりご参照ください。

-

2023年度 溝渕ゼミ・神谷ゼミ・渡邉ゼミによる合同研究プレゼンテーション大会を開催【経済学部】

7月2日(日)に、経済学部の夏の風物詩である「第6回 MKWカップ」が開催されました。これは、同志社大学商学部の溝渕ゼミ、龍谷大学経済学部・現代経済学科の渡邉ゼミ、同国際経済学科の神谷ゼミの3ゼミによる合同研究プレゼンテーション大会であり、3ゼミの頭文字をとって「MKWカップ」と呼ばれています。分野の異なる3ゼミが、様々なテーマのもと、グループ研究の成果を発表します。今年度は、龍谷大学深草キャンパスにて実施されました。 今回参加したのは、3年生による以下13チームです。 <溝渕ゼミ> ・MUSIC「A-1グランプ...

-

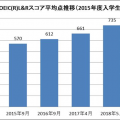

龍谷大学国際学部グローバルスタディーズ学科 卒業年次生のTOEICスコア状況報告

龍谷大学国際学部グローバルスタディーズ学科では学生の英語運用能力を詳細に把握するため、定期的にTOEIC(R)L&R のスコアを集計しております。 今回は、卒業年次を迎えた、2015年4月に入学した4年次生(1期生)のスコア進捗状況をお知らせいたします。 グローバルスタディーズ学科ではTOEIC(R)L&R 730点等を卒業要件としており、 2015年4月に入学した4年次生全員の平均スコアは744点となり、入学時に比べて平均で305.7点上昇しました。 本学科では、2年次から開講される専門科目の8割を英語または英語+日本語で行います。ま...

-

2011年度特別研修講座『矯正・保護課程』における施設参観の参加申込期間を延長します。 ◆申込締切日 7月22日(金)まで 注)参観先ごとに、定員(実施要項参照)を設定しています。また、申込みは、先着順で受け付けますので、定員になり次第、受け付けを終了します。 ◆参観日程および参観先先施設〈参考資料:施設紹介〉 8月29日(月) 大阪医療刑務所/大阪刑務所 8月30日(火) 播磨社会復帰促進センター/加古川刑務所 9月 1日(木) 奈良少年刑務所/奈良少年院 9月 5日(月) 大阪府立修徳学院 9月 6日(火) 和歌山刑務所 9月 8日(木)...

-

龍谷大学入試アドバイザーが、各地の進学相談会で受験生の個別相談に対応。 キャンパスの雰囲気や大学生活、入試制度、学費、各学部の特色等について分かりやすくご説明します。

-

「ワートバーグ大学ウインドアンサンブル×龍谷大学吹奏楽部」合同演奏会を開催

本学吹奏楽部とワートバーグ大学(アメリカアイオワ州)が1度限りのジョイントコンサートを開催します。ワートバーグ大学の音楽学部生の中から学内オーディションにより選抜された53名による高度でパワフルな演奏は必見です。合同演奏では日本とアメリカの曲を演奏、それぞれの国の学生が奏でるサウンド、音楽はどのようになるのか・・・チケットはまだまだございますので、皆様のご来場をお待ちしております。 【演奏会名】ワートバーグ大学ウインドアンサンブル×龍谷大学吹奏楽部 合同演奏会 【日時】2019年5月19日(日) 開演14:00...

-

出願期間:2月12日(月)~2月26日(月) <インターネット出願> 出願画面へ <入試要項> https://www.ryukoku.ac.jp/admission/nyushi/

-

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

-

国際学部 履修<履修登録手続編> ■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修科目編「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科...

-

■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認 「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ 「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修編 「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科目編 「教養科目で残りの科目を決めよう」 4分半 5.予備・事前登録 「科目を決めたら登録しよう 予備・事前登録」 2分半 6.本登録 「本登録しよう...

<!-- GET_Template id="category_entry_summary" module_id="" -->

id: link_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用してるリンク集のリストを表示します見出し内に挿入されるカスタムフィールドのアイコン対応に対応しています

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="link_list" module_id="" -->

id: tagfilter

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: news_list

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: news_list_see_more

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: news_latest_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: news_detail

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: event_list

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: event_list_see_more

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: event_latest_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: event_detail

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: news_chart

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

id: event_chart

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

id: attention_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/15

id: news_items

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: tag_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/01

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます