<!-- GET_Template id="footer_nav" module_id="" -->

id: entry_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているエントリーリストを表示します見出しは、カテゴリーがあるときはカテゴリー名を、そうでないときはブログ名を表示します

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

龍谷大学 You, Unlimitedの記事一覧

- 【FD】「国際共修と留学生教育の現在― 留学生教育と国際共修の実践・共有―」

- 法学部同窓会 第1回龍谷大学法学部同窓会ゴルフ大会

- ホッと一息りゅうパパママサロン「子育ての疲れはヨガ&カフェでリラックス」開催

- 2026年度一般選抜入試・共通テスト利用入試〔前期日程〕における入試結果・入学手続・合格発表について

- 【報告】「ミライをつくるリーダーシップを考える」ワークショップを実施しました

- 宇野 裕明弁護士による講演会を開催【法学部】

- ReTACTION Radio #2-58 ベトナムやフィリピンで河川や海の水を飲み水に。その驚きの技術(先端理工学部 奥田哲士教授)

- 【柔道部】ヨーロッパオープン・ソフィア 女子63kg級 木村穂花(営1)が優勝【学生部/スポーツ・文化活動強化センター】

- 付属平安高校との連携プログラムを実施しました【心理学部】

- 【報告】深草キャンパス近隣在住の高齢者を招いた『ぽかぽか世代交流会』を実施しました

<!-- GET_Template id="entry_list" module_id="" -->

id: headline_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

デフォルトのヘッドラインを表示しますindexがtopのときは右上に一覧ボタンを表示します

見出し内に挿入されるカスタムフィールドのアイコン対応に対応しています

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

新着情報

一覧- ニュース 法学部同窓会 第1回龍谷大学法学部同窓会ゴルフ大会NEW

- ニュース ホッと一息りゅうパパママサロン「子育ての疲れはヨガ&カフェでリラックス」開催NEW

- ニュース 2026年度一般選抜入試・共通テスト利用入試〔前期日程〕における入試結果・入学手続・合格発表についてNEW

- ニュース 【報告】「ミライをつくるリーダーシップを考える」ワークショップを実施しましたNEW

- ニュース 宇野 裕明弁護士による講演会を開催【法学部】NEW

<!-- GET_Template id="headline_default" module_id="" -->

id: summary_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: summary_imageMain

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サマリーを表示しますサマリー用のデフォルトテンプレートよりもメイン画像が大きく表示されます

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|---|

| message | リード文を指定します |

-

アリゾナ大学生とタコスパーティー!アリゾナ名物サボテンもトッピングに!?【R-Globe】

2024年6月24日(月)の12:30~13:15のお昼休憩時間を利用して、瀬田キ...

-

物価高騰の影響を受ける龍谷大学生へ、親和会(保護者会)からの助成を受けて食支援を実施

「百縁夕食」を拡充し、「百縁朝食」・「親和会サラダ(昼食時)」の提...

-

農業高校の教員希望者向けに説明会を実施しました。 現在農業高校で農業...

-

門真市のPR動画制作に向けて(門真市長表敬訪問)【社会共生実習】

社会学部の「社会共生実習(自治体をPRしてみる!)」(担当教員: 岸...

-

-

<!-- GET_Template id="summary_imageMain" module_id="" message="" -->

id: summary_custom

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

物件情報用カスタムフィールド画像を表示するためのサマリーですパラメーターがありません。

<!-- GET_Template id="summary_custom" -->

id: entry_list_pickup

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: body_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

エントリー本文を表示しますユニット開始前にインクルードの条件に合うファイルがあった場合、カスタムフィールドの表示ができるようになっています

ページャー、日付の表示はモジュールIDを作成して調節します

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

【京都文教大学】京都文教大学OB起業家・竹内良地氏のスペシャルインタビュー動画を公開

村田和代ゼミが「防災ワークショップ」を開催【政策学部】

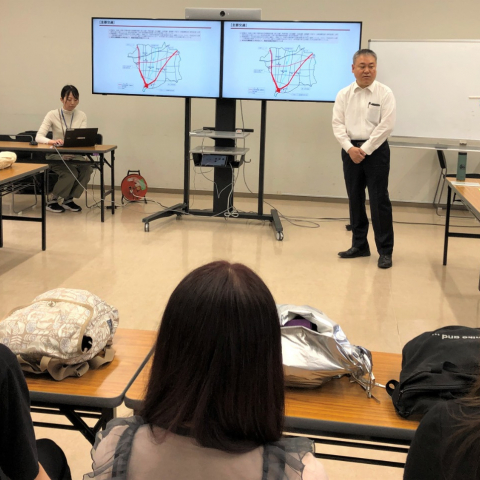

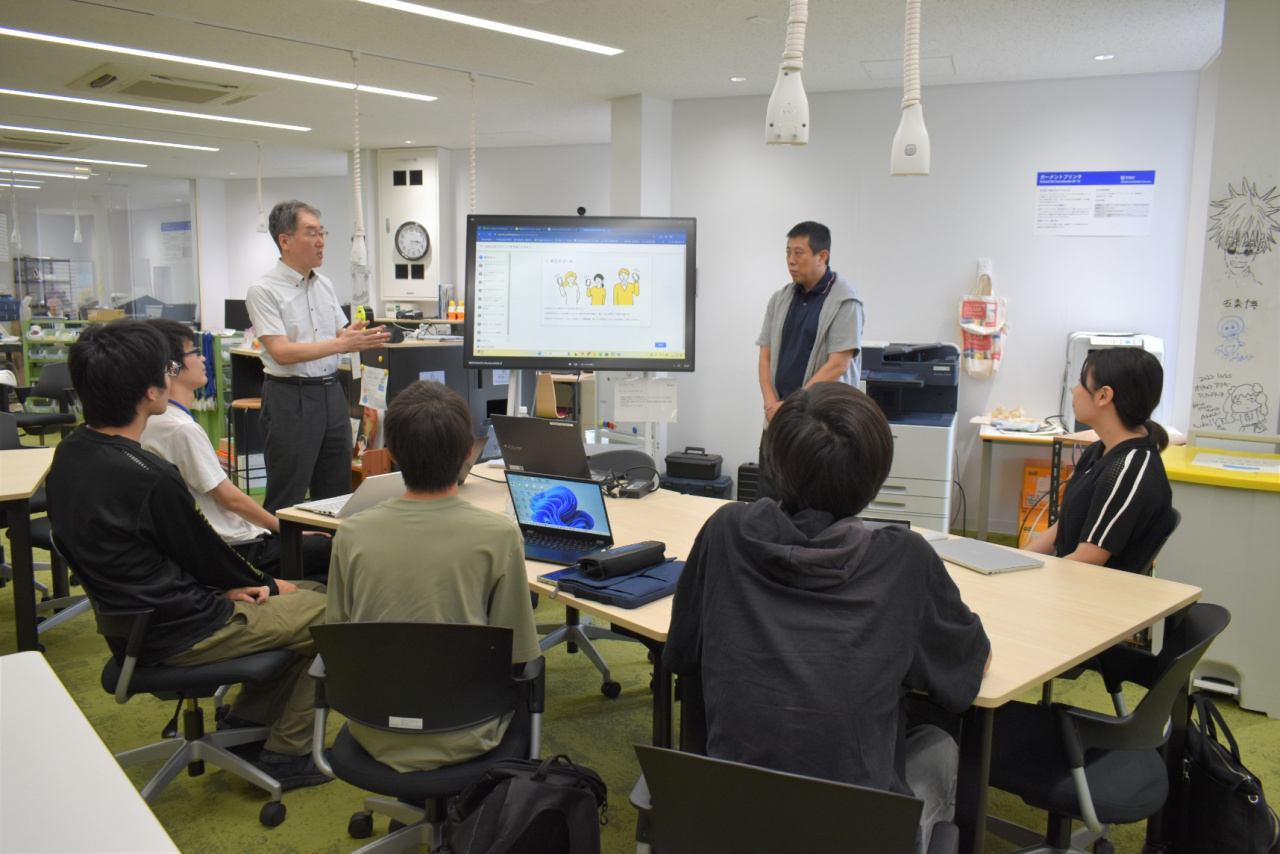

政策学部 村田和代ゼミナールが、9月29日(日)に防災ワークショップを開催しました。このワークショップでは、龍谷大学で学び深草西浦町で暮らす外国人留学生と、深草西浦町住民の方々に参加していただき、お互いの交流を深めました。

ワークショップでは、三文クッキング、防災かるた、防災宝探しを行いました。

三文クッキングでは、外国人留学生に日本語に触れてもらい、内容を理解してもらえるように、難しい言葉を使わずに、誰にとっても分かりやすい日本語である「やさしい日本語」を使うことによって留学生にも楽しんでもらえるように工夫しました。

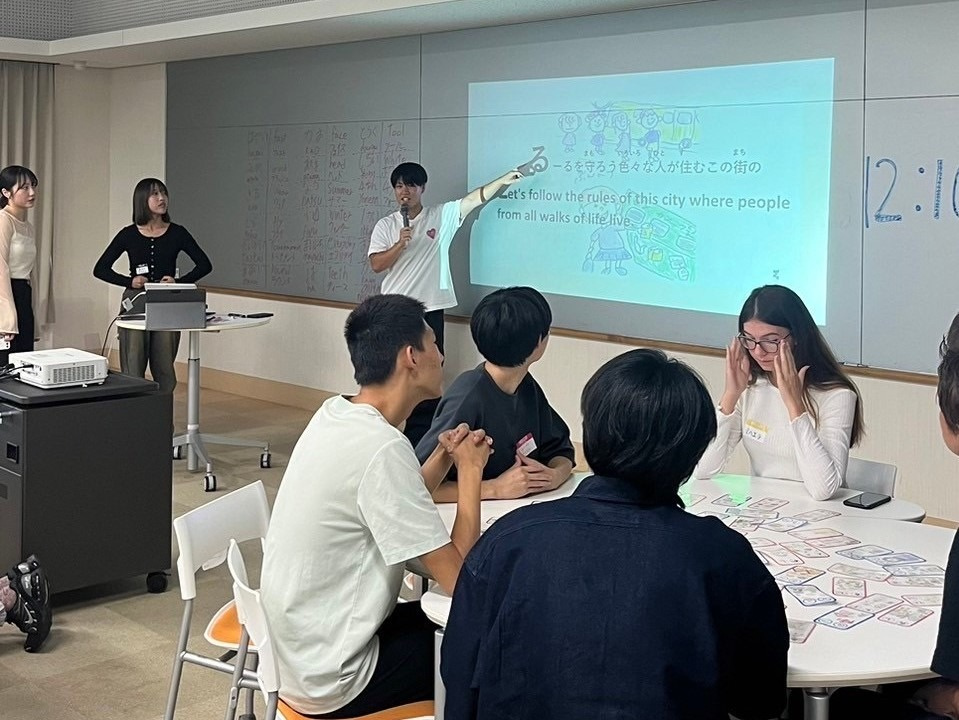

防災かるたでは、防災において大事なことや、日本人には馴染みのない異文化の情報を載せることによって、防災について学びつつ、地域住民の方にも楽しんで異文化理解を進めてもらえるよう工夫しました。

防災宝探しも、防災について遊び感覚で学ぶことが出来るように、ゼミ生が主体となって考えたゲームです。ワークショップを開催した教室内外に、防災グッズ名を書いたカードを隠して、それをチームで協力して探し、見つけたカード数を競ってもらいました。

ワークショップの目的は、外国人留学生と地域住民の交流の場を設けることで、実際に「今日のワークショップに参加してよかった」「とても楽しいワークショップだった」などの声をいただくことができ、ゼミ生にとっても、充実したとても楽しい時間となりました。

(報告 政策学部3回生 本地 章裕)

ホームカミングデー 2024

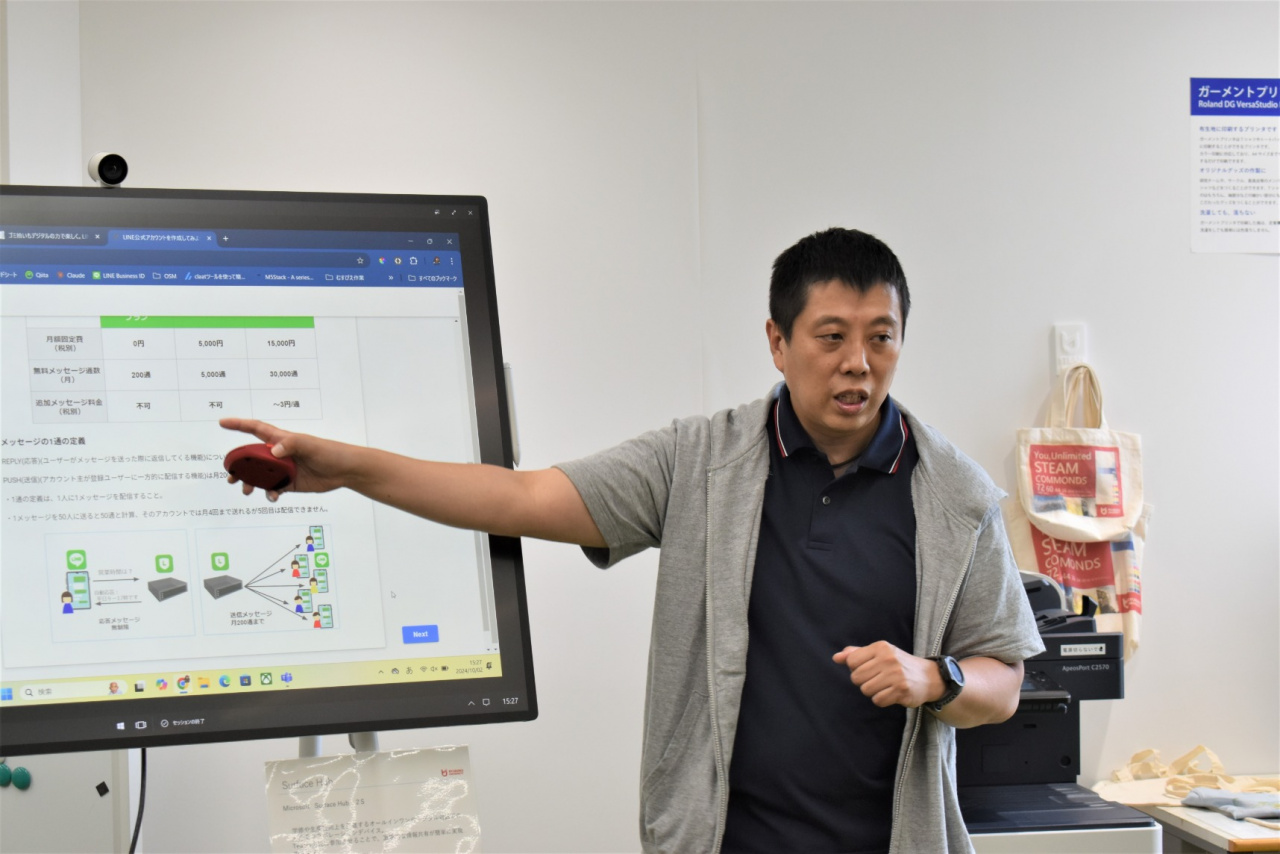

「LINE公式アカウントを作成しよう!」を瀬田キャンパスで開催【瀬田キャンパス推進室】

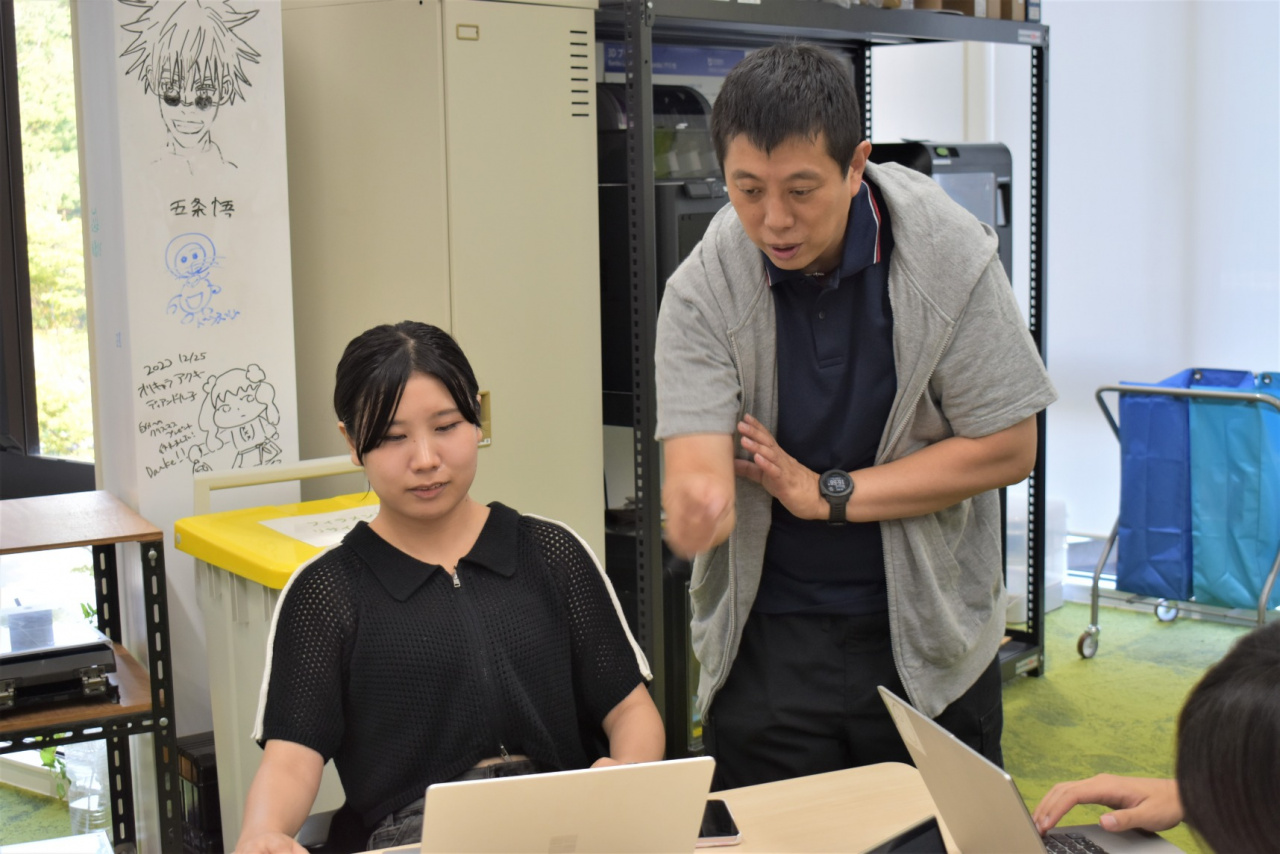

2024年10月2日(水)に「LINE公式アカウントを作成しよう!」を、瀬田キャンパスのSTEAMコモンズで開催しました。

講師として、LINE API Expertの平野 敏範 氏(ソフトバンク株式会社 プロダクト技術本部)にお越しいただき、LINEを使用した新たな取組みを実施しました。

当日は、瀬田キャンパスに通学する学生だけでなく、他キャンパスに通学する学生の参加も見られ、学生同士が交流する様子もうかがえました。

LINEは、特に10代~60代までの幅広い年齢層で8割以上の利用率を記録する、日本国内で高い普及率を誇るコミュニケーションアプリです。

そのなかでも、「LINE公式アカウント」は、お店などで使用されているイメージですが、無料で作成が可能で、個人・法人区別なく作成が可能です。

例えば、

・部活やサークルからのお知らせを一斉に通知できる

・LINEチャット機能で、個別チャットも簡単にできる

・ゼミ活動で収集したアンケートの分析が容易にできる

など、使い道は無限大です。

学生達はそれぞれの目的を達成するために、技術の修得に励んでいました。

終了時間を過ぎても平野氏に質問する学生も多く、意欲ある姿が印象的でした。

今回の取組が、学生のより良い学生生活に繋がることを期待しています。

今後も瀬田キャンパス推進室は、瀬田キャンパスの活性化に資する取組みを実施してまいりますので、積極的にご参加ください。

※LINE API Expert

LINE API Expertは、LINEが提供する各種APIに対する深い理解と高い技術力を持ち、コミュニティに影響力を持つエンジニアの方々を公式に認定し、活動をサポートするプログラムです。2018年に開始され、多くのLINE API Expertの皆様がイベントでの登壇、技術記事の執筆など、様々な分野で活躍されています。

LINE API Experts一覧

※包括連携協定

龍谷大学は2023年12月15日に、本学のDX(デジタルトランスフォーメーション)への連携・共創を推進する目的で、ソフトバンク株式会社(以下、ソフトバンク)と包括連携協定を締結しました。

社会課題解決や人材育成を支援する場として整備される龍谷大学京都駅前新拠点の構築などで連携―龍谷大学・ソフトバンク株式会社・LINEヤフーの3者の包括連携協定を締結―

<!-- GET_Template id="body_default" module_id="" -->

id: category_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているカテゴリーリストを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="category_list" module_id="" -->

id: category_entry_summary

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

カテゴリーエントリーサマリーを表示しています| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

-

京都市・オイテル(株)・龍谷大学が連携 全国初、公立小中学校・高等学校への生理用ナプキンの無料提供設備「OiTr」を試行設置

この度、龍谷大学(学長:入澤崇、所在地:京都市伏見区、以下本学)と、生理用ナプキンの無料化を実現するサービス「OiTr」※1を提供するオイテル株式会社(取締役社長:小村 大一、所在地:東京都新宿区)、京都市(市長:門川大作)の3者で連携し、京都市立学校への「OiTr」の試行設置及び児童生徒への保健指導における活用等を実施することになりました。 「OiTr」の公立学校への設置は全国でも初めての試みです。 今回は試行的に、東山泉小中学校(東山区)、西京高等学校附属中学校、西京高等学校(ともに中京区)に「...

-

黒川 雅代子(くろかわ かよこ) 本学短期大学部 社会福祉学科教授、犯罪学研究センター 副センター長・「司法福祉」ユニットメンバー <プロフィール> 社会福祉学を研究。研究テーマは遺族支援のための実践モデル開発。『救急医療における遺族支援のあり方』などの論文を執筆したほか、遺族会「ミトラ」*の発起人としても活動中。 *遺族会「ミトラ」 http://www.human.ryukoku.ac.jp/~kurokawa/ 「子ども食堂」が果たす社会的な機能を調査 犯罪学研究センターでは、私の専門である社会福祉学の側面から関わることで、センター全体の...

-

<毎回好評!>ライティングサポートセンター講習会申込受付中(5/24,26)

ライティングサポートセンター(以下、センター)では、皆さんのレポートや卒業論文の書くことに関わる相談に応じるところです。大学院生のチューターがいっしょに考え、学生のみなさんが自らの答えにたどり着けるようサポートします。 今回、センターでは対面・オンライン(Google Meet)の両方にて、卒論やレポートに役立つ講習会を実施します。 この講習会では、ライティングサポートセンターのスーパーバイザーやチューターがわかりやすく説明します。 以下の日程、2つのテーマで、お昼休みに行いますので、ぜひお気軽にご参加くだ...

-

大雪の影響によって運転見合わせとなっていたJR各線の運行について、現在、便数を減らした運行が再開されています。 1月26日(木)の定期試験の実施については、同日午前6時30分の運行状況を確認のうえ判断し、大学ホームページ等でお知らせします。

-

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◎(4月6日発表)本学では、教室での授業開始を、4月21日(火)からとご案内していましたが、現在の状況に鑑み、今学期においては、教室での授業を実施することは難しいと考え、全ての授業をオンライン授業として実施します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学での授業を受ける前に、当面しなければならないことについて、順を追って紹介していきます。 なお、これから紹介する資料はインターネ...

-

龍谷大学入試アドバイザーが、各地の進学相談会で受験生の個別相談に対応。 キャンパスの雰囲気や大学生活、入試制度、学費、各学部の特色等について分かりやすくご説明します。 主催業者:さんぽう

-

矯正・保護総合センター 実証研究プロジェクト シンポジウム開催案内

わたしたちは、2010年度から3年間にわたり、科学研究費補助金の助成をいただき、罪を犯した高齢者をはじめとする知的障がい者やホームレス等の社会的弱者を排除せず、刑事手続きから離れたのち、地域社会の中で再び生活できるような取り組みについて調査研究を行ってきました。特に再犯防止の観点からイタリアにおける社会協同組合での受刑者や元受刑者の雇用や生活支援について調査を行ってきました。今回、Pausa Cafe(パウザカフェ)の理事であり、刑務所ビール工場の責任者であるAndrea Betola氏をお招きし、イタリアの取り組みに...

-

いのちと平和を考える特別講演会「歴史の忘却に抗して- ガザのジェノサイドと私たち」

いのちと平和を考える特別講演会 「歴史の忘却に抗して- ガザのジェノサイドと私たち」 日時 2025年1月15日(水) 17:00~19:00 講演 岡 真理 早稲田大学教授 対談 岡 真理 教授、入澤 崇 学長、進行:久松英二 国際学部教授 場所 龍谷大学 深草キャンパス 成就館メインシアター 詳細は、以下のページをご覧ください https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-15765.html

-

ライティングサポートセンター 2023年度 第1学期(前期)開室【4⽉17⽇ 〜 7⽉27⽇】

4月17日(月)から、2023年度 第1学期(前期)ライティングサポートセンターを開室します。 ライティングサポートセンターとは・・・? ライティングチューター(大学院生)が学部生のレポートの書き方等のサポートを行っています。 → レポートや卒業論文など、書くことにまつわる相談全般に対応します → そもそもレポートとは?、引用や参考文献とは?、資料が見つからない、書いたものが適切かを見てほしい、などの悩みに応じます → 答えを教えたり、押しつけたりするのではなく、みなさんの考えに沿ってサポートするところです <主...

-

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

-

国際学部 履修<履修登録手続編> ■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修科目編「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科...

-

■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認 「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ 「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修編 「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科目編 「教養科目で残りの科目を決めよう」 4分半 5.予備・事前登録 「科目を決めたら登録しよう 予備・事前登録」 2分半 6.本登録 「本登録しよう...

<!-- GET_Template id="category_entry_summary" module_id="" -->

id: link_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用してるリンク集のリストを表示します見出し内に挿入されるカスタムフィールドのアイコン対応に対応しています

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="link_list" module_id="" -->

id: tagfilter

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: news_list

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: news_list_see_more

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: news_latest_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: news_detail

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: event_list

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: event_list_see_more

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: event_latest_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: event_detail

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: news_chart

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

id: event_chart

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

id: attention_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/15

id: news_items

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: tag_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/01

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます