犯罪学は、あらゆる社会現象を研究の対象としています。今回の「新型コロナ現象」は、個人と国家の関係やわたしたちの社会の在り方自体に、大きな問いを投げかけています。そこで、「新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム」を通じて多くの方と「いのちの大切さ」について共に考えたいと思います。

日本の死因究明に投じられる資源は乏しく、「死因不明国家」と揶揄されることもあります。今回は、新型コロナ状況下において死因究明のあり方や公衆衛生が再び耳目を集める中で*1、この問題について法学におけるパイオニアであり、第一人者でもある福島 至教授(本学法学部)のインタビューを掲載します。*2

───────────────────────────

日本の死因究明制度と公衆衛生のいま

医療と司法、その隔たりと展望とは

Q. 昨今「公衆衛生」という言葉が注目されています。2007年に『法医鑑定と検死制度』(日本評論社)を上梓された福島先生に、まずは日本の検死制度と近年の立法状況、その背景についてお尋ねします。

福島「公衆衛生という言葉は憲法にも明記されているんですよ。日本国憲法25条の1項『すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』という部分は有名ですが、同条2項『国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない』と書かれています。それをどう実現していくかですね。本のタイトルには、『検死制度』と付けたんだけど、今考えてみると『死因究明制度』とすれば良かったなと思います。出版当時はまだ『検死』の名称が二転三転していました。法律(刑事訴訟法299条)では『検視』、視るという字があてられていますね。もう一つは検屍、屍の字の場合もあります。『ケンシ』と聞くとどれを指しているのかはっきりしないから、今は『死因究明制度』と改めて議論しています。立法の動向ですが、死因究明を取り巻く問題性の根本は変わっていないと思いますよ。確かに2012年に死因究明関連二法*3は成立したけれど…。この新法によって変わったのは警察署長の決定で解剖ができるようになったこと(調査法解剖)です。結局この法律の成立に向けた審議の中で、いきなり死因究明全体を取りあげるのはなかなか難しかったわけです。被害者保護の観点を前面に打ち出し、犯罪死の見逃しを防ごうという方が話が進み易く、まとまったという経緯があります」

Q. 先生はこの新法が作られる過程をどのように見ておられていたのですか?

福島「警察庁が主導するのはおかしいんじゃないか。大体警察というのは犯罪の捜査しか関心がないんだから。死因究明全体を警察庁が主導するのはおかしいと私は言ったんだけれども…。私が2007年に『法医鑑定と検死制度』を出版した際、死因究明関連二法の成立に携わった千葉大学の法医学者・岩瀬博太郎氏の動き等は知りませんでした。各々が別々に死因究明について研究していたところ、この本が出てから連絡を取り合うようになって、一緒に海外調査をしたり、刑法学会(日本刑法学会第86回大会、2008年)でワークショップをしたりしました。現在は『死因究明・個人識別システム研究会』を立ち上げ、それまで法医学者中心の議論になっていたものを社会科学関係の専門家や弁護士等もメンバーに加えて死因究明制度について研究をしています」

Q. 現在、研究会のメンバーは、新法によって何が変わって、何が変わっていないという認識を持たれているのでしょうか?

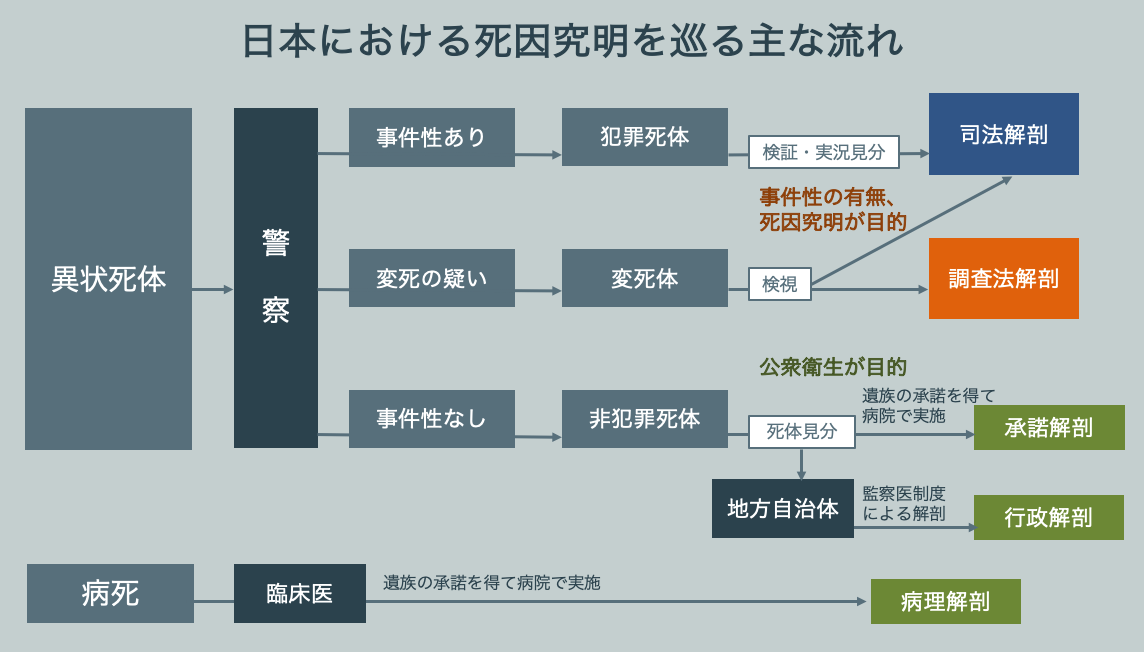

福島「従来の司法解剖、行政解剖、承諾解剖の他に、新法解剖(調査法解剖)というのが出来た点が新しいものの、屋上屋を架すと言いますか、更に複雑になってしまいました。新しい解剖が増えた分だけ解剖率が高くなるという意味では良いけれども、抜本的な改革にはなっていませんね。(※現状は下図を参照)

2019年7月に死因究明等推進基本法が成立し、これには「①死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、資質の向上、適切な処遇の確保 ②死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備 ③死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備」等が挙げられていますが…。設備や人員等課題が多く、日本の死因究明の制度設計には100年はかかるのではないかと思います。ただ、一応こういう法律ができて、死因究明が重要であるということが国会で認められ、自治体で死因究明の施策を総合的かつ計画的に推進するという方向性が示されたことは前進だと思います」

日本における死因究明を巡る主な流れ

Q. そうした中、新型コロナ感染による死因を、公式に「死者」として発表していなかった埼玉県のニュース*1がありました。

福島「異状死体の死因究明がどのようになされるべきかに注目が集まりがちですが、実は何をもって異状死体だとするのか、その判定こそが問題です。そもそも判定自体がおかしかったら、解剖、死因究明の対象から外されますよね。だからまずは判定のスクリーニングを全国統一的なものにする。日本にはそうした死因究明制度が必要です」

Q. 現在はどのように判定されており、どのような問題があるのでしょうか?

福島「日本では、人が亡くなった時には医師が『死亡診断書』を書き、その後火葬されるとそれで終わりなんですね。また、警察に委嘱されて医療業務や検視などに従事する医師・警察医がいます。警察医は、留置所で死体が出た時や警察に異状死体が運ばれた時に『死体検案書』を書きます。死亡診断書と死体検案書は同じ様式で、医師は誰でもこれらを書くことができます。ただし監察医*4と違って、全ての医師が法医学的知識を有し、検案経験が豊富とは限りません。医師には異状死体を発見した時は警察に届け出なければならないという規定(医師法24条)があるので、医師たる者はちゃんと視ているはずだと思いますが…。私は、異状死体かどうかの判定はWHOのガイドライン等を参考にしながら、自然死か非自然死かで分けるべきだと考えています。ここでいう自然死とは、医者が死の2週間前から患者の診察治療にあたっており、その疾患が原因で亡くなったものをいい、それ以外は非自然死、つまり異状死体として扱うというものです。そうすれば一応客観的に決まりますね?非自然死体を異状死体として死因究明を必ずしましょうということです。もちろん自然死であると判定された者についても事後的にチェックする機関がないと、完璧性を期せません。イギリスやオーストラリアでは、死因究明機関に全ての亡くなった人のデータが集積され、そこで書類上のチェックがなされています。そのように責任の所在、職務をはっきりさせるために死因究明を主たる任務とする機関が必要です。そうすることで機関に勤める人たちがアイデンティティを持ち、死因を適正に究明しようという意欲が出てくるでしょう」

Q. 海外にはコロナー*5という制度がありますね?この制度では医師に限らず、弁護士や警察官がコロナーに加わるようですが、この制度を日本に導入する場合、やはり多領域の人で構成されるべきでしょうか?

福島「基本的に死因究明制度は、医者だけでやる話ではないだろうと思います。病理解剖は純粋な医学で、どういう病理で、どういう病原が出てということを研究するものです。それに対して法医学は医学から少し外に出ていく、社会医学という風に言われたりもしますが、死体に向かう姿勢が違いますよね。法医学者による死因究明の結果によっては、犯罪捜査や民事上の損害賠償に繋がっていくこともありうるので、その過程に法律家等が関与しなければならないだろうと考えています。少し引き戻しますが、今回の新法『死因究明等推進基本法』は、従来の所管が内閣府の死因究明等施策推進室であったのに対し、所管が厚生労働省になったことは評価できるのかなと思う。2012年の『死因究明関連二法』の立法の背景をみれば分かるように、結局、厚労省は生きている人の健康だけを重視している。亡くなった人のことは厚労省の仕事じゃないっていう。厚労省が消極的な理由は他にもあります。実は厚労省でも医療関連死について死因究明システムを独自に作るような話があって、これが法医学会と臨床医との対立になった。法医学会が死因究明を推進しようと言っても、臨床医からすると余計なことをするな、となる。何故かと言うと、医療過誤で患者が亡くなった場合、本来は医者が異状死体として警察に届け出る義務がありますが、届け出ない医者がいるわけです。ごく希にそれが表沙汰になって訴訟になることで警察が踏み込んで医師を逮捕したという話もある。要するに、死因究明制度を整備することで訴訟が増える等、医療の邪魔になるし臨床医が萎縮してしまうということを危惧しているのです」

Q. 新型コロナ状況下、厚生労働省の動きは様々な点で注目されています。「公衆衛生」という概念が今を生きる人の健康状態の管理だけを指すのではなく、死因究明のあり方も含めたより全般的なもので、その向上のための対応策が必要だという機運は生まれつつあるのでしょうか?

福島「徐々にそうなりつつあります。従来ほぼ没交渉だった弁護士・法学者と法医学会の人が交流するようになりました。今はまだ民間レベルですが、交流が出来ないと死因究明機関の創設はもとより制度が動かないと思います。死因究明制度は何のためにあるのかというと、先ほど厚労省がやるべきことだと言いましたが、やはり亡くなった人の死因を適正に確定し、その情報を生きている人の安全や健康に役立てるシステムを作ることが重要だからです。死因究明は犯罪死の見逃しを防ぐためだけにあるのではないんです。新型コロナの話でもそうですが、どうして亡くなったのかを究明し、予防に繋げるにはどうすれば良いのかということになるわけですよね。この本でも取り上げているオーストラリアでは、コロナー裁判所でコロナーが関係機関に勧告して社会の安全を高めている。例えば刑務所内で自殺が起きた場合には、どうやって自殺したのかを調べて、ストレスを抱えて鬱になっているような被収容者の部屋には突起とか自殺につなげられるものが無い部屋にしなさいと勧告している。刑務所内に限りませんよね。日本は2015年以降の自殺者数が年間2万人以上と、先進国でもとりわけ高い自殺率を示す国です。色々な人が追い詰められて自死に至ってしまう背景を明らかにし、その情報を集積することで、自死に至るような兆しがある人に対して手をさしのべ、将来の自死を防ぐようなシステムが必要です。自死されたご遺体が監察医のもとへ運ばれてくるケースも少なくありません。大阪市内だとほぼ全例を大阪府監察医事務所が取り扱っているそうです。そう考えてみると死因究明制度の整備は、大きく言えば日本社会の制度改革と言えます。事件や事故が起きた時、私達は次の一歩をどのように踏み出していくのかということを検証していくべきだと思いますね。人が亡くなったら、はいそれでお終い、という対応ではダメなんじゃないかな」

Q. 犯罪学研究センターの関連では「法科学」という領域がありますが、今後、サイエンスの視点と司法との融合が重要になってくるのでしょうか?

福島「そうですね。やはり法医学分野の方のアイデンティティやモチベーションというのは、究明した情報を社会に還元し、社会の安全を確保するところにあります。だからサイエンスとして独立しているわけではありません。社会に生きている人の安全や健康に繋げていくことなので、医学の側だけの問題ではなく、社会科学の側にも責任があるのではないかと思います」

─────────────────────

【補注】

*1 新型コロナによる死因について

『【新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム】死因究明と新型コロナ〜PCR検査のトリアージ〜「死因不明国家」日本の死因究明(2020/04/27更新)』において、「PCR検査のコントロールには、トリアージ的発想があり、公平・公正を徹底できるかどうかが信頼の基本である。また、日本の死因究明に投じられる資源は乏しい。混迷とした状況の中で、選別的選択/制裁が行われていないだろうか。」と石塚伸一教授(本学法学部、犯罪学研究センター長)より問題提起がなされた。また、埼玉県では、新型コロナウイルスの感染者として公表した人のうち、13人が亡くなっていたにもかかわらず、コロナ感染による「死者」として発表していなかったことがあきらかになった。(>>讀賣新聞「感染13人「コロナ死」除外、「退院者」に含める…県「死者数少なくする意図ない」2020/06/14)

*2 参考文献

福島至(編著)『法医鑑定と検死制度』(日本評論社、2007年)

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/3060.html

福島至『日本の死因究明制度の課題‐法学者の立場から』(「公衆衛生」vol.79 No.5、医学書院、2015年)なお、同雑誌同号の特集は「死因究明制度の現状と将来展望」である。

また、讀賣新聞『新人ゼロ法医学教室の「異状」』(2020/7/14朝刊「New門」)では、近年の死因究明をとりまく状況の紹介と福島教授のコメントが掲載されている。

*3 近年の死因究明に関する立法状況

・死因究明関連二法の成立(2012)

-「死因究明等の推進に関する法律」

-「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」

・「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(2018)

・「死因究明等推進基本法」(2019)

*4 監察医制度

監察医は、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師のこと。日本の監察医制度は、1946年にGHQの指令により設置されたが、実務の現場ではそれ以前から試みられていたとされる。その後1949年に『死体解剖保存法』が公布され同法の8条に監察医制度が明記されることになった。同法に定める業務及びその目的は、担当地域内における伝染病・中毒又は災害により死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体を検案し、検案によっても死因が判明しない場合には解剖(行政解剖)することによって公衆衛生の向上を図ることである。現在は東京都23区、大阪市、神戸市などで運用されている。

参照:松本博志「日本の監察医制度の歩みと課題」(「公衆衛生」vol.79 No.5、医学書院、2015年)305頁〜310頁

*5 コロナー(coroner)制度

コロナー制度は、イングランドに起源を持ち、現在は英米法系の国や地域の死因究明制度として継受されている。イングランド・ウェールズにおいては、診療継続中の患者が当該診療に関わる疾病が原因で死亡した場合(自然死)を除いて、全ての不自然死がコロナーに通報される。コロナーが死因究明を行い、死因を確定しない限り、死亡登録及び埋葬手続きをすることができない。制度の歴史や運用などの詳細は下記を参照のこと。

福島至『第3章 諸外国の検死制度 第1節イギリス』(福島至(編著)「法医鑑定と検死制度」日本評論社、2007年)211頁〜228頁

福島 至 教授(本学法学部、犯罪学研究センター 兼任研究員)

福島 至(ふくしま いたる)

本学法学部教授・犯罪学研究センター 兼任研究員

<プロフィール>

専門は刑事訴訟法。弁護士また保護司としての活動にも意欲的に取り組んでいる。近著に『龍谷大学社会科学研究所叢書 團藤重光研究 法思想・立法論、最高裁判事時代』(2020年3月, 日本評論社)がある。

関連記事:

>>2019.02.03 福島 至 × 石塚 伸一 対談「実務を通して見えてきた、本学発展の大いなる可能性」【犯罪学研究センター】