ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

5月11日に、社会学部の科目「社会共生実習(雑創の森プレイスクールプ...

5月10日に、社会学部の科目「社会共生実習(大学は社会共生に何ができ...

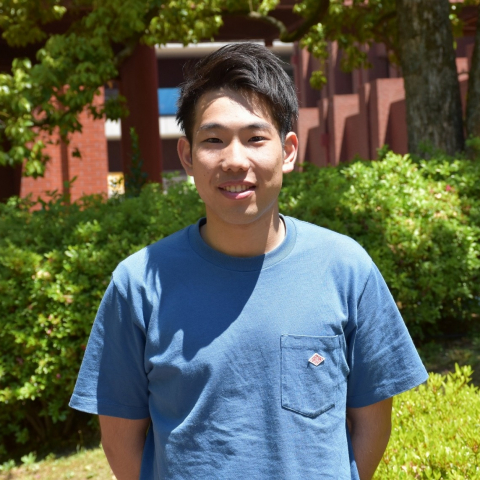

経営学部で輝いている学生を紹介する龍谷経営人(びと)、今回は経営学...

「政策実践・探究演習(国内)」京丹後防災プロジェクト第1回合宿を実施【政策学部】

2019年5月11日(土)12日(日)に「政策実践・探究演習 京丹後防災プロ...

京阪電車「深草」駅が駅名変更 「龍谷大前深草」駅誕生 龍谷大学は、さらに地域に開かれた大学を目指します 〈2019年10月1日(火)より〉

【本件のポイント】 ・京阪電車「深草(ふかくさ)」駅(京都市伏見区)...

5月3日、農学部の研究農場がある堂地区(大津市田上学区)の若宮八幡神社...

入学して以来、まだ一度も登校の機会がない1年生。『入門ゼミ』の受講生を対象に、学科ごとに、学内での交流会を実施しました。

初日の7月18日(土)は、 植物生命科学科1年生70名が参加。

十分な距離が取れるよう大教室を使用して、実習授業の様子を説明した後、組ごとに分かれて別教室で、自己紹介などをおこないました。担当教員やクラスメイトと対面し、連絡先を交換したり、会話を楽しんだ様子が伺えました。また、図書館や食堂、研究室などを見学するキャンパスツアーを実施。農学部牧農場で収穫したズッキーニやナスなど、夏野菜を持って帰りました。

参加した学生のコメント:

今日の日を楽しみにしてきました。早く対面の授業が始まってほしいです。

情報交換ができる同級生ができたことが一番良かったです。

参加することに少し戸惑いはありましたが、楽しかったです。

実際に研究施設を見て、感動しました。早く実験などに取り組みたいです。

実践真宗学研究科では、秋期入学試験の受験を検討しているみなさんを対象とした進学ガイダンスを、7月20日(月)、21日(火)に開催いたします。ホームページにて、実践真宗学研究科紹介動画も掲載しておりますので、ご覧いただきご質問などがありましたら、次のとおり電話にて受付をいたします。

実践と名のついた大学院は、全国でも三校しかないことから、注目されている大学院です。是非、実践真宗学研究科の受験を検討をいただきますようにお願い致します。関心のある方は、文学部教務課(大宮)までお電話いただきますようにお願いいたします。

<実践真宗学研究科進学ガイダンス>

日 時: 2020年7月20日(月)および21日(火) 13時30分~16時00分

質問方法: 電話にてご相談、ご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

(お問い合わせ先)文学部教務課(大宮)075-343-3317

<実践真宗学研究科 紹介動画>

URL 実践真宗学研究科 紹介動画

・設置趣旨と3つの特徴

・大学院生の活躍と修了生の進路先

<実践真宗学研究科 入学試験情報>

秋期入学試験 2020年10月10日(土) 龍谷大学大宮キャンパス

<出願期間 2020年9月8日(火)~18日(金)>

【入試日程】

〇 秋期試験(自己推薦入試・指定校推薦(相愛大学・京都女子大学〉)

・出願期間:2020年9月8日(火)~9月18日(金)

・試 験 日:2020年10月10日(土)

〇 外国人留学生・再入学

・出願期間:(国内)2020年10月10日(木)~10月21日(水)

(国外)2020年9月18日(金)~9月30日(水)

・試 験 日:2020年11月28日(土)

〇 春期試験(一般入試・社会人入試・指定校推薦〈大谷大学・中央仏教学院〉)

・出願期間:2021年1月6日(水)~1月22日(金)

・試 験 日:2021年2月21日(日)

第2学期(秋季学期)的课程将分课堂授课和线上授课两种方式。请同学们提前做好9月到校上课的准备。

课堂教学将在实施安全措施的基础上进行。另外仍有部分科目将维持线上教学,还请继续确保能够参加线上教学的媒体环境(电脑和网络环境)。线上教学的内容会以录制视频的形式提供。

受新型冠状病毒的影响,今后有可能在学期中途调整授课方式(课堂授课·线上授课)。还请事先知悉。

【本件のポイント】

・ノーベル平和賞受賞者で経済学者のムハマド・ユヌス博士がオンラインチャリティー講演会を開催

・新型コロナウイルスを人類が再出発する機会と受け止め、これからの世界をどのように変えていくべきかを講演、登壇者と検討

・収益は、ユヌス博士を通じて、バングラデシュのCOVID-19の為の医療用品等の義援金に

龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター1)が連携する、ユヌスセンター2)のムハマド・ユヌス博士(ノーベル平和賞受賞)が、本学共催のオンラインチャリティー講演会に登壇いたします。

演題を「NO GOING BACK 『アフターコロナ~経済制度をゼロから設計する~』」とし、コロナ禍による荒廃から世界をどう再建すべきか、ユヌス博士が白紙からの再設計を説きます。

講演後、各分野で活躍する有識者がアフターコロナの世界について質問し、ユヌス博士がそれに対して答えます。今回共催として関わる本学からは、学生、ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター長である白石克孝副学長が質問者として登壇します。白石副学長はソーシャルビジネスの担い手を育成する教育機関、社会を先導する研究機関という視点から参加予定です。

今回の講演会では新型コロナウイルスを人類が再出発する機会と受け止め、これからの世界をどのように変えていくべきか、私たちがどうあるべきかを考える機会とします。

【講演会概要】

1. 日 時: 2020年7月23日(木・祝)18時45分~19時45分(18時30分開場)

2. 場 所: オンライン(ZOOM)での開催

3. 内 容: ※申込に関しては特設サイト[http://urx.blue/Vi41]も併せてご参照ください。

1) 龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの取り組み紹介

白石 克孝(龍谷大学副学長、政策学部教授、ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター)

<内容>

・ 龍谷大学の長期計画「基本構想400」と仏教SDGs

・ 龍谷大学におけるソーシャルビジネスの担い手の育成について

2) NO GOING BACK 「アフターコロナ~経済制度をゼロから設計する~」(同時通訳あり)

ムハマド・ユヌス博士講演

<テーマ>

・ コロナ禍による経済制度をゼロ化から設計できるチャンス

・ なぜ、コロナ危機は人類再出発の無限のチャンスと言えるのか

・ ポストコロナの再構築プログラムとは

・ 世界を変える新たな経済倫理

・ ベーシックインカムが生産性を下げる

・ 国が与えるべき自己実現を生み出す環境とは何か。

・ 今回のパンデミックを大災害ではなく世界を作り直すかつてない好機に変えるには

3) トークセッション

國枝 すみれ 氏(毎日新聞記者)

匂坂 緑里 氏(TBSスパークルプロデューサー)

佐々木 喜一 氏(成基コミュニティグループ 代表兼最高経営責任者、安倍内閣教育再生実行会議委員)

白石 克孝(龍谷大学副学長、政策学部教授、ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター長)

龍谷大学学生1名

4. 参加費:

1) 学生: 無料

2) 一般: 5,000円(税込)

※収益は、ユヌス博士を通じて、バングラデシュのCOVID-19の為の医療用品等の義援金となります。

5. 主催: 特定非営利活動法人アース・アイデンティティー・プロジェクツ

6. 共催: ユヌスセンター、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター

7. 講演者プロフィール

ムハマド・ユヌス(Muhammad Yunus)

ノーベル平和賞(2006年)受賞者。グラミン銀行創設者。貧困層向けに少額融資(マイクロファイナンス)を行うため、1983年にグラミン銀行を創設。貧困撲滅のための新しいモデルを提示し、バングラデシュでの貧困削減に貢献していることで知られている。

8. 用語説明

1)龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター

ユヌス博士が所長を務めるユヌスセンターとの合意のもと、ソーシャルビジネスの地域実装化につながる研究活動や社会活動を支援し、大学地域連携型の事業の発展に取り組むセンターとして、2019年6月19日に設置。

2)ユヌスセンター(Yunus Centre)

ユヌス博士の提唱するソーシャルビジネスを普及、促進し、世界のソーシャルビジネスを支援することを目的としたセンター。在バングラデシュ。世界各国の82の機関が連携。

9. 備考

特設サイト:http://urx.blue/Vi41

本イベントの詳細は、右記QRコードのホームページに掲載されています。

「NO GOING BACKノーベル平和賞受賞者 ムハマド・ユヌス博士オンラインチャリティー講演会」特設サイト(特定非営利活動法人アース・アイデンティティー・プロジェクツ)

問い合わせ先 :龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター

[Tel] 075-645-2098