【修了生の活躍】NHK札幌にて「未来のお寺」放映(修了生 奥田正弘氏)【文学部】【実践真宗学研究科】

2017年3月に実践真宗学研究科を修了された奥田正弘氏が、NHK札幌放送にて取りあげられました。最新技術を駆使した「お寺の未来」を旅人・せたちゅーに見せてくれました。その活躍について紹介いたします。

URL NHK札幌5月19日放送!せたちゅーアバターが訪ねたのは…未来のお寺?!

URL NHK札幌放送(5月31日再放送)

ここにメッセージを入れることができます。

福祉系専門職を対象とした災害についての講演で学生が活躍【社会共生実習】

3月14日に、社会学部の科目「社会共生実習(The First Aid)」の担当教...

【報告】地域の高齢者の集まりで、学生団体が演目披露しました。

ボランティア・NPO活動センターには、地域の様々な団体からボランティア...

3月24日 オープンキャンパスでの経済学部イベントを紹介!【経済学部】

3月24日(日)に深草キャンパスで開催される「龍谷大学オープンキャンパ...

龍谷ミュージアム 企画展 「因幡堂 平等寺」 (4/20(土)~6/9(日))3/20(水)~ 前売り券販売開始

【本件のポイント】 ・洛中の古刹・因幡堂 平等寺の全貌をあきらかにな...

犯罪学研究センター(CrimRC)おすすめシネマNo.9「女は二度決断する」

「犯罪学」(英:Criminology)とは、犯罪にかかわる事項を科学的に解明...

2017年3月に実践真宗学研究科を修了された奥田正弘氏が、NHK札幌放送にて取りあげられました。最新技術を駆使した「お寺の未来」を旅人・せたちゅーに見せてくれました。その活躍について紹介いたします。

URL NHK札幌5月19日放送!せたちゅーアバターが訪ねたのは…未来のお寺?!

URL NHK札幌放送(5月31日再放送)

【本件のポイント】

・本学実習農場で収穫した旬の空豆を使った簡単料理レシピを京都の老舗料亭の料理人が発信

・その料理人は、本学農学研究科博士後期課程に所属の学生

・本学は、新型コロナウィルス感染拡大に対する学生支援として一人暮らしの学生に向け、収穫した空豆を含む食材を配布

【本件の概要】

本学農学研究科に所属する老舗料理人が結成したフードラボである「KYOTO SNT LAB※1.」が実施する「STAY HOME PROJECT※2」において、料理レシピ動画を公開し外出自粛中の大学生を応援しています。

龍谷大学では、新型コロナウィルス感染拡大に対する学生支援の一つとして、京都(深草、大宮)と滋賀(瀬田)の各キャンパスに通う学生らに食材支援をしており、今月15日からは、大学付属農場で収穫された空豆も学生に配布しました。

ミシュラン三ツ星を獲得した「一子相伝京の味なかむら」 店主 中村 元計氏、ミシュラン一つ星を獲得した「木乃婦」 店主 髙橋 拓児氏、同じくミシュラン一つ星を獲得した「直心房さいき」 店主 才木 充氏が下記のとおり空豆料理のレシピを公開しています。

昨今、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、外出自粛されている方も多い中、おうち時間をそしてご家庭での食卓を少しでも豊かにしていただけるようKYOTO SNT LAB.の料理作家達が取り組んでいます。

【空豆と桜海老の土鍋ご飯】

「一子相伝京の味なかむら」店主 中村 元計 氏

(龍谷大学農学研究科博士課程)

【そら豆と帆立のかき揚げ】

「木乃婦」店主 髙橋 拓児 氏

(龍谷大学農学研究科博士課程)

【そら豆の卵とじ】

「直心房さいき」店主 才木 充 氏

(龍谷大学農学研究科博士課程)

※レシピ動画についてはこちらをご覧ください。

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-5583.html

※1 KYOTO SNT LAB

本学農学研究科で学ぶ京都の老舗料亭の料理人からなるフードラボ。料理を作るというだけでなく、食について、科学的な視点から研究を行っています。「和食を科学する」というこれまでの料理人とは異なった観点で、食とおいしさを追求。

http://snt.kyoto/index.html

※2 STAY HOME PROJECT

「京都が誇る日本料理の味をご家庭でも」をコンセプトに、おうち時間をそしてご家庭での食卓を、少しでも豊かにしていただけるようKYOTO SNT LAB.の料理人達が、料理動画を解説付きで紹介。

http://snt.kyoto/stay.html

問い合わせ先 : 農学部教務課 高橋 Tel 077-599-5601

【本件のポイント】

・新型コロナ禍でのフェイクニュースやパチンコへ興じる人びと、自殺増加への危惧、孤立の病など社会問題について、犯罪学の視点から情報発信するフォーラムをインターネット上で開設

・龍谷大学犯罪学研究センター1)に所属する、社会科学・人文科学を専門領域とする研究者が執筆

【本件の概要】

龍谷大学犯罪学研究センターは、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の拡大によって浮き彫りとなった個人と国家の関係や、ウィズ・コロナ時代における社会の在り方について、犯罪学の視点から考えるフォーラムをWEB上でたちあげ情報発信を行っています。

今回の新型コロナ禍で、多くの国では医療システムが崩壊し、経済は疲弊し、社会に混乱が生じています。また、各国の政府が「ウイルスとの戦い」を標榜し、緊急事態を宣言し、人びとの自由を制限しました。個人と国家の関係やわたしたちの社会の在り方自体に、大きな問いを投げかけています。日本では、科学的根拠のないフェイクニュースの拡散や、緊急事態宣言下でパチンコに興じる人びとに過敏に反応するモラル・パニックなどの社会問題が噴出しています。

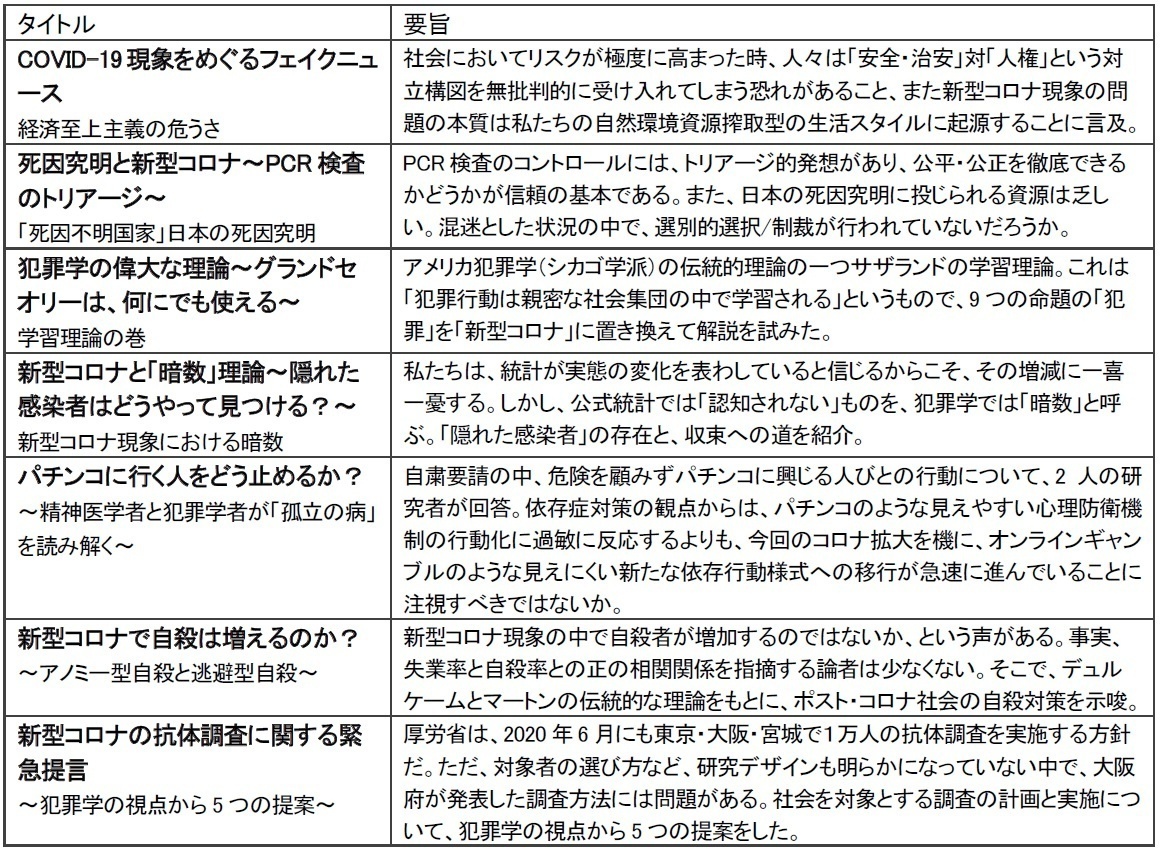

犯罪学は、あらゆる社会現象を研究の対象とし、科学の目で社会現象を観察・分析します。本企画を通じて、新型コロナ禍で起きたあらゆる事象を、犯罪学の伝統理論や統計の観点から説明してきました。

本情報サイトにおける、最新のトピックである、『新型コロナの抗体調査に関する緊急提言』(2020/5/18公開・石塚伸一教授 寄稿)のコラムでは、近く東京・大阪・宮城で行われる1万例を対象にした抗体検査について、犯罪学の視点から5つの提案を行いました。対象者の選び方など、厚労省の研究デザインが明らかになっていない中で、大阪府が発表した調査・実施方法には問題があるのではないかと、社会を対象とする調査の計画と実施において、最低限守るべきルールに言及しています。

(提言記事URL: https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-5578.html )

京都府においても新型コロナの収束に向けて、新しい生活様式への試みがはじまりました。今後、ウィズ・コロナ時代の共生社会の実現に向けて、より学際的な知見の共有、さまざまな生活課題を抱える人びとへの支援者ネットワークの呼びかけなど、情報発信を推進していきます。

1.概要:

(1)名称: 新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム

(2)特集URL: https://www.ryukoku.ac.jp/news/detail/en5589/

(3)現在までの掲載内容:

2.犯罪学研究センター長プロフィール: 石塚 伸一 教授(本学法学部)

1954年東京都生まれ。中央大大学院博士課程退学後、九州大で博士(法学)取得。北九州市立大教授を経て98年から龍谷大教授。

現在、犯罪学研究センター長を務めるほか、物質依存、暴力依存からの回復を望む人がゆるやかに繋がるネットワーク”えんたく”(課題共有型円卓会議)の普及をめざすATA-net(アディクション・トランスアドヴォカシー・ネットワーク)のプロジェクト・リーダーを務める。弁護士。日本犯罪社会学会会長。アジア犯罪学会理事。

3. 用語解説

1)龍谷大学 犯罪学研究センター

「犯罪学」(英:Criminology)とは、犯罪にかかわる事項を科学的に解明し、犯罪対策に資することを目的とする学問です。実証的な犯罪学研究は19世紀後半のヨーロッパで始まり、現在、欧米諸国の総合大学では「犯罪学部」として学問・研究分野が確立されており、多様な社会ニーズに応える人材を多く輩出しています。2016年6月に発足した龍谷大学 犯罪学研究センターは、建学の精神を具現化する事業として、犯罪予防と対人支援を基軸とする本学ならではの「龍谷・犯罪学」の創生に向けた研究と社会実装活動を展開しています。

問い合わせ先 :

龍谷大学 犯罪学研究センター [Tel]075-645-2184 [Fax]075-645-2240

[E-mail] crimrc2016@ad.ryukoku.ac.jp [URL] https://crimrc.ryukoku.ac.jp/