ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

この度は、福島スタディツアーに多数のご応募ありがとうございました。 ...

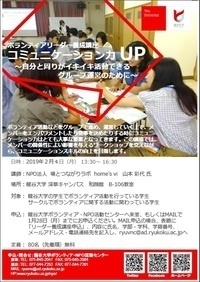

【募集】ボランティアリーダー養成講座 『コミュニケーション力UP ~自分と周りがイキイキ活動できるグループ運営のために~』

ボランティア活動などをグループで進め、運営していく上で、メンバーを...

文学部臨床心理学科教授と卒業生がタッグ「マンガでわかる家族療法」を出版 【文学部】

文学部臨床心理学科の東豊教授と、2018年3月に同学科を卒業し、現在漫画...

受験生向けスマホアプリを共同開発 手軽に英語の受験対策ができる機能を開発 大学のアプリでは全国初

【本件のポイント】 ・大学が提供する受験生用アプリにおいて、イベント...

2018年12月12日(水)に瀬田キャンパス学生交流会館カンファレンスルー...

1999年に本学に着任され、20年の長きにわたって主に「経済政策」「地域...

龍谷大学矯正・保護課程では、毎年度浄土真宗本願寺派からの助成を受け、1978年から実務家向け雑誌「矯正講座」を発行しています。

今年度は2020年3月1日に第39号【成文堂:1,500円+税】を発行しました。今号は、以下の内容となっております。

興味・関心のある方や購入ご希望の方は、お近くの書店でご注文、またはお買い求めください。

巻頭言「この1年間を振り返って」

井上善幸(龍谷大学矯正・保護課程委員会委員長、同大学法学部教授)

◇論説「和歌山刑務所における『窃盗事犯者実態調査』及び『面接』から考える」

菱田律子(龍谷大学矯正・保護課程講師)

◇研究ノート「長崎での発見~草創期の更生保護」

松田慎一(龍谷大学矯正・保護課程講師)

◇講師研究会

・「矯正施設の医療について」

西岡慎介(高松矯正管区第一部長)

・「刑務所出所者の再犯防止をめぐって~日本の仮釈放制度の向かう道~」

荒木龍彦(近畿地方更生保護委員会委員長)

◇矯正施設参観記

2019年度「矯正・保護課程」共同研究・施設参観報告

・全体報告

・横浜刑務所横須賀刑務支所

・東京西法務少年支援センター

・東日本少年矯正医療・教育センター

・矯正研修所

・更生保護法人更新会

◇矯正・保護ぎんなん会活動内容及び成果等の報告

・「成人年齢の引下げと矯正・保護」

龍谷大学校友会職域支部矯正・保護ぎんなん会

活動報告

・2018年度矯正・保護課程活動報告

・2018年度矯正・保護総合センター活動報告

編集後記

以上

来る3月17日開催を予定しておりました第79回公開研究会ですが、現在の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、参加者及び関係者の健康・安全面を考慮し、4月以降に延期させていただくこととなりました。

すでに参加をご検討いただいていた方につきましては、ご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。また、4月以降で日程が決まりましたら、改めてご案内させていただきます。

今後とも矯正・保護総合センターの事業にご協力ご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

下記のとおり予定しておりました研究総会は中止いたします。

ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

日時:2020年3月3日(火) 13:00-17:00

会場:龍谷大学深草キャンパス 和顔館 B204