ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

12/5:Ryukoku Cinema「私たちの居場所」上映会&トークショー

本学では、社会的なテーマを題材にした映画と、テーマに関連したイベン...

【本件のポイント】 10月19日に実施しました総合型選抜入学試験(英語型...

2024年10月11日(金)は大宮キャンパス東黌1階アクティビティホールに...

「現代社会と企業」において、「労働問題・労働条件に関する啓発授業」を行いました

「過労死等防止対策推進法」は2014年6月に成立し、11月から施行されま...

「PRIDE指標2024」においてシルバーの評価を受けました

龍谷大学は、一般社団法人「work with Pride」が実施する、LGBTQなどの...

2023年度より、本学と京都市立開建高等学校は高大連携協定を締結してい...

社会学部の改組にともなう学部長選挙会にて、次期社会学部長として吉田 竜司(よしだ・りゅうじ)教授を選出しましたのでお知らせいたします。

なお、吉田 竜司 教授の略歴は、下記のとおりです。

記

【龍谷大学社会学部長】

任 期: 2025年4月1日から2027年3月31日まで

氏 名: 吉田 竜司(よしだ・りゅうじ)教授 ※「吉」はつちよし

【専門分野】 集合行動論

【最終学歴】

1996年 9月 京都大学大学院文学研究科博士後期課程 退学

【学 位】

修士(文学)(京都大学)

【職 歴】

1996年10月 富山大学経済学部 助手(~1997年3月)

1997年 4月 富山大学経済学部 講師(~1999年3月)

1999年 4月 龍谷大学社会学部 講師(~2001年3月)

2001年 4月 龍谷大学社会学部 助教授(~2007年3月)

2007年 4月 龍谷大学社会学部 准教授(~2012年3月)(学校教育法改正にともなう職名変更)

2012年 4月 龍谷大学社会学部 教授(現在に至る)

【研究業績】

「『役としての祭り』から『市としての祭り』へ(1)-『役』としての近世山口祇園会-」

『龍谷大学社会学部紀要』 (57) 33 - 50 2020年

「伝統的祭礼の維持問題-岸和田だんじり祭における曳き手の周流と祭礼文化圏-」

『龍谷大学社会学部紀要』 (37) 28-42. 2010年

【所属学会】

地方史研究協議会、関西社会学会

以 上

問い合わせ先:龍谷大学 社会学部教務課 小野・篭橋

Tel 077-543-7760 shakai@ad.ryukoku.ac.jp https://www.soc.ryukoku.ac.jp/

栗田 修司 社会学研究科長の任期満了(2025年3月31日)にともなう選挙会を、12月18日(水)に実施した結果、次期社会学研究科長に 李 复屏教授を選出しましたので、お知らせいたします。

なお、李 复屏教授の略歴は、下記のとおりです。

記

【龍谷大学大学院社会学研究科長】

任 期: 2025年4月1日から2027年3月31日まで

氏 名: 李 复屏(り・ふぴん)教授

【専門分野】 地域発展学

【最終学歴】 2001年3月 龍谷大学大学院 経済学研究科 博士後期課程 修了

【学 位】 博士(経済学)(龍谷大学)

【職 歴】

2001年 龍谷大学・立命館大学 非常勤講師

2002年 龍谷大学 社会学部 専任講師(~2005年)

2006年 龍谷大学 社会学部 助教授

2006年 University of Kentucky(US) 客員研究員

2007年 龍谷大学 社会学部 准教授(~2012年)

2013年 龍谷大学 社会学部 教授(~現在)

【研究業績】

「中国文化圏の歴史的展開とその特徴」(共著、『龍谷大学社会学部紀要』第64号、2023年)。

『紛争解決:グローバル化・地域・文化』(共著、ミネルヴァ書房、2010年)。

『中国経済改革と地域格差』(単著、昭和堂、2004年)、ほか。

【所属学会】

The Regional Science Association International: RSAI

日本地域学会、経済統計学会、国際開発学会、日本現代中国学会、中国経済経営学会

以 上

問い合わせ先:龍谷大学 社会学部教務課 近藤・篭橋

Tel 077-543-7760 shakai@ad.ryukoku.ac.jp https://www.soc.ryukoku.ac.jp/

11/30(土)午後に、国際法ゼミの2~4年生合同で、報告会を開催しました。

報告テーマは以下のようなものです。

• 南シナ海問題と国際法

• ロシア・ウクライナ戦争

• イスラエルのガザ侵攻

• 日本が難民を一人でも多く受け入れるために

• 日米問題-日米地位協定を中心に-

• 核軍縮

• 北朝鮮について

• 国際投資保護システムの現状-国際投資法は投資家を過剰に保護しているのか-

• 非国家アクターへの国際法の適用-ガザ地区での紛争をモデルケースとして-

• ガザ地区における国際人道法とICCの実効性と課題

• ウクライナ戦争での対人ドローン攻撃の適法性の分析

• 国防動員法に対する国内法及び国際法の対抗手段と是非

いずれも限られた時間ながらわかりやすくプレゼンされていて、大変充実した報告会となりました。

報告会の後は学内で懇親会を開き、学年を超えて親交を深めました。

【本件のポイント】

【本件の概要】

龍谷大学社会学部井上辰樹研究室と湖南市は、自分自身に適した運動の場を探している市民に対して情報提供し、運動習慣の改善に寄与することを目的として「運動マップ」を共同制作しました。

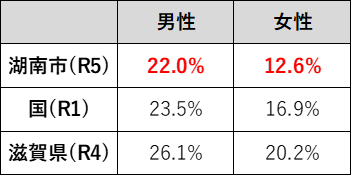

湖南市には運動習慣がある人(1回30 分以上の運動を週に2回以上かつ1年以上継続して取り組んでいる人)の割合が、全国・滋賀県平均よりも低いという健康課題があり、特に働き世代(20歳~64歳)の女性では顕著な結果が出ています(表1)。このことから、スポーツ庁の令和6年度運動・スポーツ習慣化促進事業に採択された「健康づくり習慣化モデル事業」では、湖南市は主に女性の運動実施率の向上を目指して取組を進めており、本事業もその一環で実施しています。

井上辰樹研究室に所属する3年生20名は今年7月から本マップの制作に携わっており、12月17日(火)、龍谷大学瀬田キャンパスにて成果報告会を行いました。学生たちから、ワークショップやフィールドワークを行い、運動ができる公共施設やウォーキングコースなどの運動資源、すき間時間でできるストレッチ体操などを本マップに盛り込んだことが説明されました。

本マップは中学校区単位で4つの地域(甲西・石部・甲西北・日枝)、が掲載された全12ページのパンフレットです。全体を通して単に運動資源をまとめるだけでなく、楽しんで運動に取り組めるように地域の魅力がまとめられています。

甲西中学校区のマップ制作を担当した学生からは「働く女性の運動に適している場所を難易度別に検討しました。公園周辺で子どもと一緒に運動できるレベル1から、近江の歴史と絶景を堪能できる三雲城跡のレベル3といった様々なコースを紹介することで、運動習慣のある方もない方も楽しみながら運動に挑戦できることを意識しました」と説明されました。

本マップは市内の保健センターや子育て支援センター等の公共施設、大型商業施設に合計3,000部を順次設置するとともに、市のHPでも公開する予定です。

【表1】運動習慣の比較表(市HPより引用)

【関係者コメント】

学生ならではの素晴らしい観点で湖南市の住民や職員のように誇らしく運動資源とプランを提案いただきました。湖南市に住んでいても日頃車で走っていては気づかない、新たな発見ができたことは湖南市にとっても財産となりました。市民の方がこの運動マップをもって、健康づくりに取り組むことを期待しています。

(湖南市健康福祉部 部長 奥村 良道 氏)

本事業が始まった当初は学生のほとんどが湖南市に訪れたことがない状態でしたが、湖南市の職員の方と一緒にフィールドワークやワークショップを行うなかで、地域の課題を自分事化するとともに、地域の魅力を発見し課題を解決していこう、というように意識が変わっていったように思います。

(龍谷大学社会学部 教授 井上 辰樹)

グループワークの様子

龍谷大学社会学部は、2025年4月、従来の3学科制から生まれ変わり総合社会学科の1学科体制としたうえで、現代社会、文化・メディア、健康・スポーツ社会、現代福祉の4領域制に改組する予定です。また、現在の滋賀県大津市の瀬田キャンパスから京都府京都市の深草キャンパスへ移転します。

リアルな現場で考え理論と実践を往復しながら、既存の枠にとらわれず⾃ら課題に気づき、思考を深め、より良い未来をともに創る⼈間を育成することで、 誰⼀⼈取り残されない社会の実現へ、ともに歩んでいきます。

■社会学部特設サイト:https://www.ryukoku.ac.jp/soc/

問い合わせ先:龍谷大学 社会学部教務課

Tel 077-543-7760 shakai@ad.ryukoku.ac.jp https://www.soc.ryukoku.ac.jp/