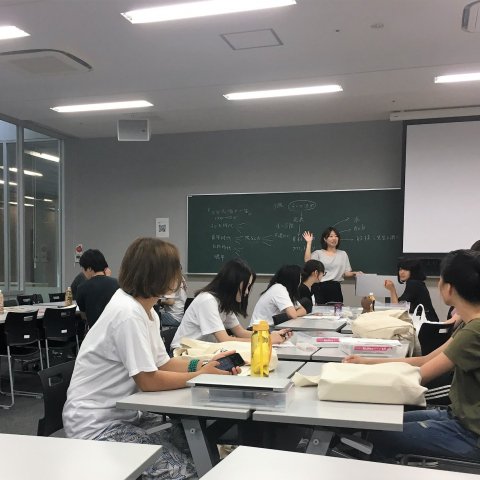

第1回「われはまちの子・居酒屋クラブ」【社会共生実習】

社会学部の地域連携型実習科目「社会共生実習(地域エンパワねっと)」(担当教員:社会学科 脇田健一教授、現代福祉学科 川中大輔講師)にて、大津市中央地区をフィールドとして活動している竹中理沙さん(社会学科2年生)は、昨年度の同科目受講生から引き継いだ企画で、ひとり暮らしの高齢者(特に男性)が参加できる地域交流の場の確立を目指して「われはまちの子・居酒屋クラブ」と題した簡単な料理を作って地域住民同士が交流するイベントを地域の協力者とともに企画していますが、この度10月30日に第1回が開催されました。

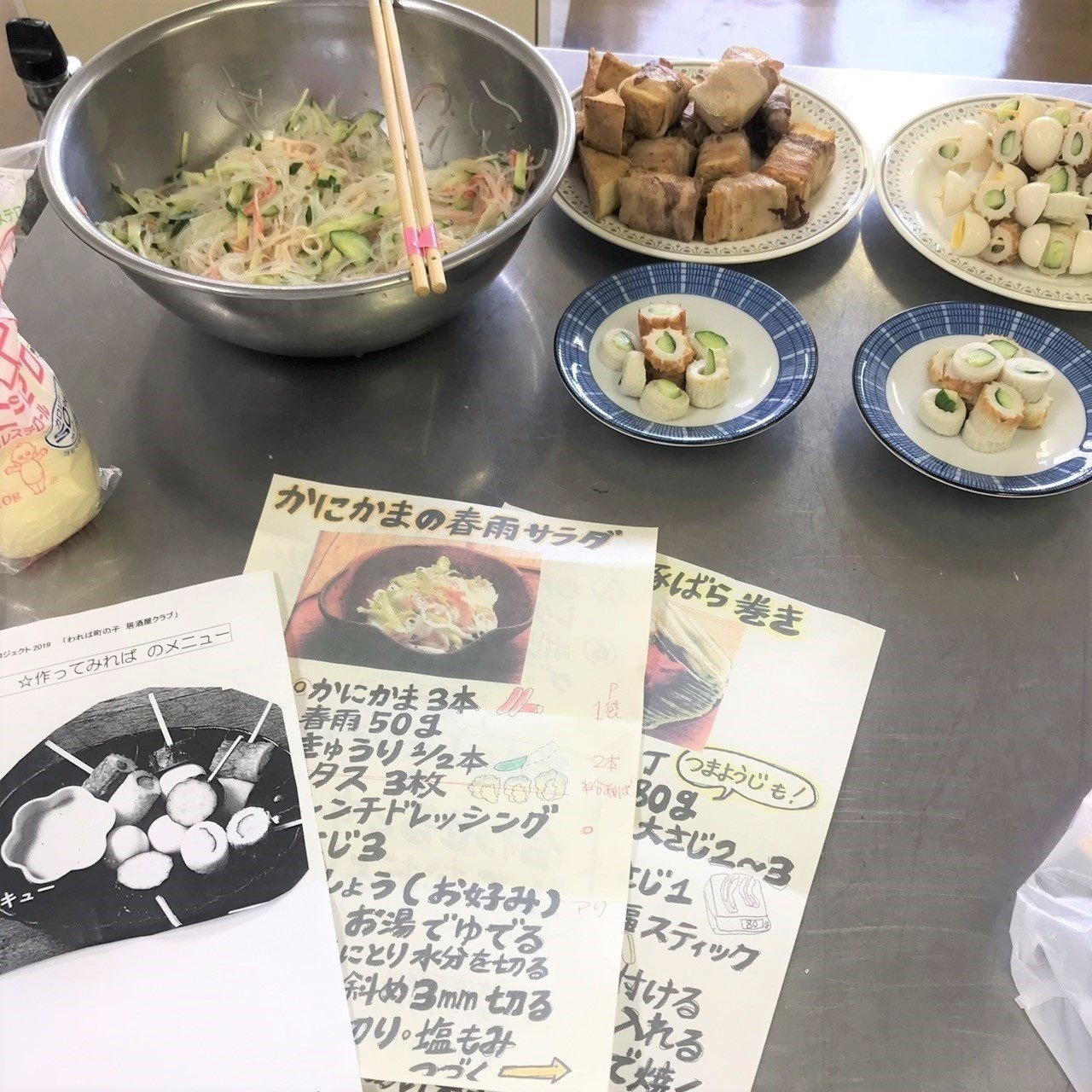

この企画では、食材をスーパーで購入するところから参加者全員でおこないます。そうすることで、日頃料理を「しない・できない・したことがない」方の料理へのハードルを下げて、ご自宅でも料理をしてみようという気になっていただくという目的もあります。

竹中さんは、「わたしも料理初心者なので、参加された高齢男性の意見に共感することができ、つまづくポイントが似通っているので改善策を検討しやすいことがわかりました」と、教えてくれました。

また、今回参加いただいた方の中にはベテラン主婦の方もおられたので「買い物や料理の際、的確なアドバイスをしていただくことができ、大変助かりました」と話してくれました。このことから、教えることができる方もこの交流の場には欠かせない存在であることがわかりました。

第2回に向けて、竹中さんは「今回は地域の協力者のつながりでお越しいただいた方ばかりでしたが、他のコミュニティからも参加者が増えるように売り込もうと考えています。具体的には、パンフレットを作成して参加いただいた方のお知り合いに配布いただくことで横のつながりを拡げることを予定しています」と、本企画の更なる拡大に向けて意気込んでいました。

竹中理沙さん

参加者の様子

メニュー

いざ実食!乾杯~!!

社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。