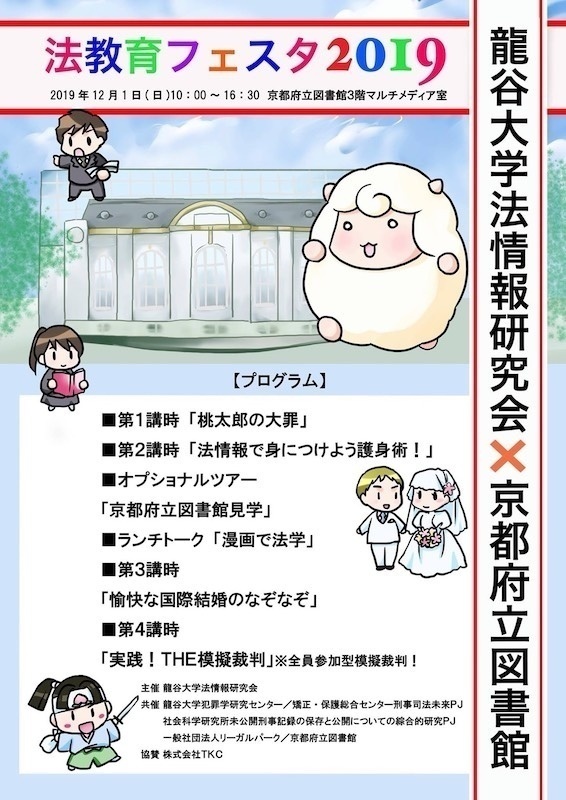

【ご案内】東ドイツ映画×音楽 上映イベントを開催致します【社会学部学会】

ベルリンの壁崩壊から30年、社会学部学会では、ドイツ映画音楽界の巨匠、ペーター・ゴットハルト氏を招聘し、11月下旬から12月上旬にかけて龍谷大と出町座で映画のイベントをおこないます。

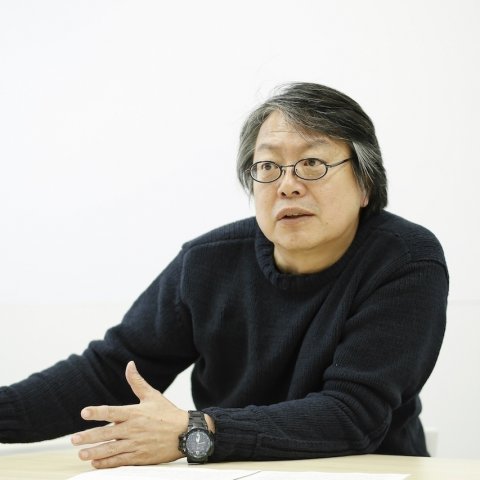

ゴットハルト氏は、500本以上のドイツ映画にたずさわり、非東ドイツ映画音楽の2018年にはドイツ映画音楽賞を受賞。近年は無声映画の伴奏家としてもベルリンで活躍しています。

上映イベントは3回に渡り、関西で活躍する弁士や楽士とのコラボも予定しております。またとない機会、ぜひお越しください。

【イベント概要】

○弁士×生演奏:無声映画の金字塔『メトロポリス』上映会

日時:11月29日(金)18時30分~

会場:龍谷大学深草キャンパス3号館201教室 入場無料(予約不要)

内容:『メトロポリス』上映会――サイレント映画×弁士×生演奏

(前半:ピアノの生演奏、後半:弁士の語りとピアノの生演奏)

出演:ペーター・ゴットハルト(映画音楽作曲家、ピアニスト)、

大森くみこ(弁士)、鳥飼りょう(楽士)

主催:龍谷大学社会学部学会

○東ドイツ映画『パウルとパウラの伝説』上映+作曲家トーク

日時:12月4日(水)19時開演、上映後トークショー

会場:出町座(京都市左京区)https://demachiza.com/

内容:東ドイツ映画『パウルとパウラの伝説』上映会+トークショー

(登壇:ペーター・ゴットハルト、聞き手:高岡 智子)

主催:龍谷大学社会学部学会

特別共催:DEFA財団

○国際シンポ「伴奏譜が語る1920年代ドイツ無声映画」

講演:ペーター・ゴットハルト(映画音楽作曲家、ピアニスト)

コメンテーター:白井史人(名古屋外国語大学)

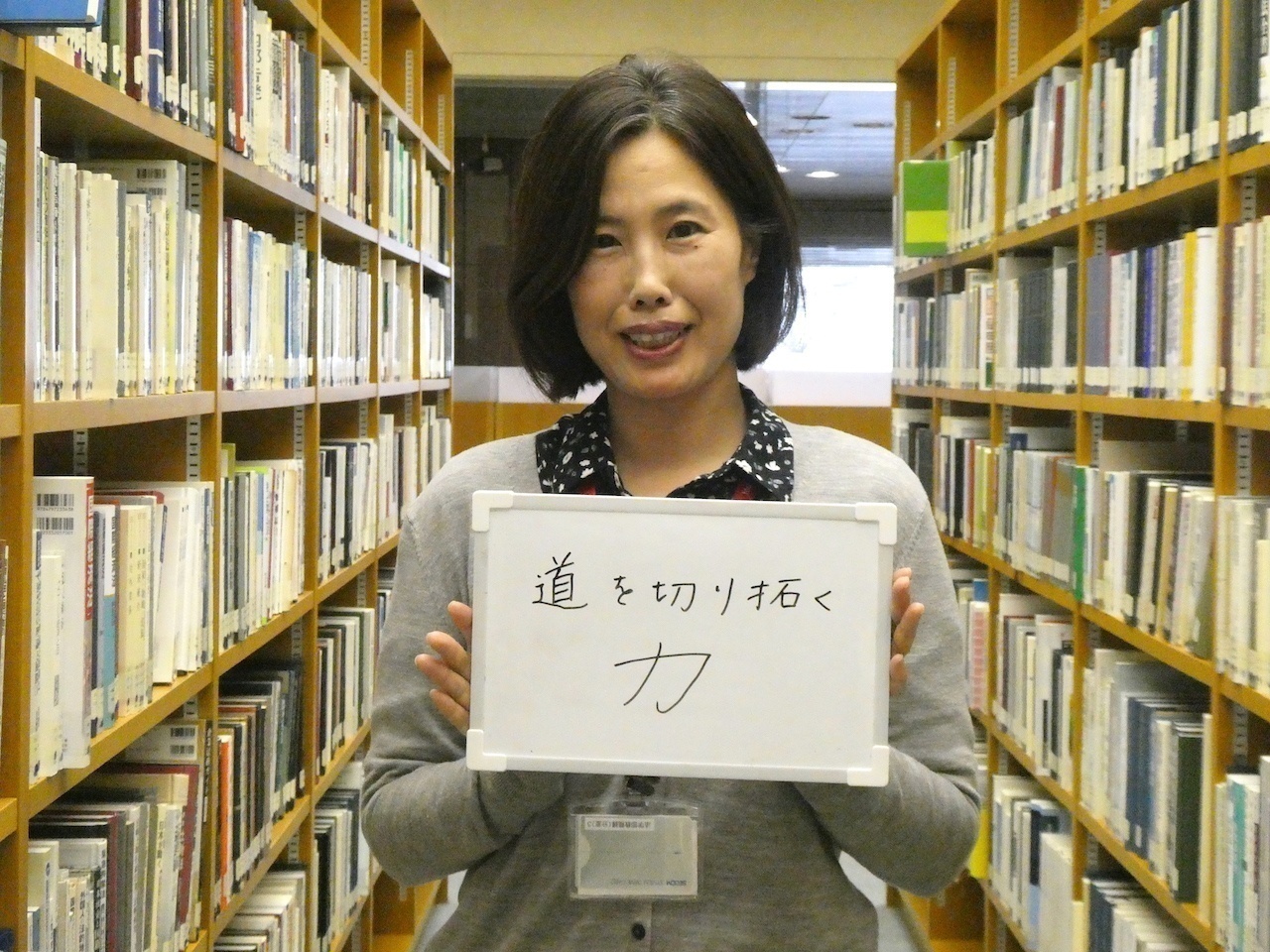

高岡智子(龍谷大学)

日時:2019年12月1日(日)14時~16時30分

会場:龍谷大学深草キャンパス3号館102教室 入場無料(予約不要)

主催:日本音楽学会西日本支部、龍谷大学社会学部学会