海外農業体験実習 ハワイ のプログラムの準備

ここにメッセージを入れることができます。

カセサート大学(タイ)との国際交流プログラムを開催!part4【農学部】

農学部では、農学部開講科目「海外農業体験実習A(タイ)」の取り組みの...

宗教部公開講演会 テーマ 『西国三十三所と世界の巡礼』 講 師 今井 淨...

喫煙については、SDGsにおいても取り上げられています。 ...

【本件のポイント】 人間を突き動かす「煩悩」をテーマにして、煩悩の活...

株式会社美十 取締役副社長 長峯憲史 氏が経営学部特別講義「我が社の経営と京都」に登壇【経営学部】

京都企業の経営者をお招きし、ご講演いただく経営学部の特別講義「我が...

2万人来場セレモニーを開催「みちのく いとしい仏たち」【龍谷ミュージアム】

本日(11月17日)、龍谷ミュージアムで開催中の秋季特別展「みちの...

2024年3月1日、深草キャンパス成就館およびZoomにおいて、「龍谷大学 2024年度事業戦略発表会」が行われ、報道記者等が多数参加しました。先進的な研究プロジェクトとして、本学・発酵醸造微生物リソース研究センターの島 純教授(本学農学部生命科学科・同副センター長)が登壇しました。

会の冒頭、入澤 崇学長が登壇し、2024年度より「龍谷大学基本構想400」の第2期中期計画(2024-2027年度)に移行し、第2期中期計画のテーマは、【サステナビリティへの「旅」ー変革の加速へー】であることを発表。「20世紀初頭の大谷探検隊*1のルーツを今に引き継ぐ本学には、学術探求の旅のDNAが連綿と受け継がれている」と述べました。

そして、持続可能な社会の実現と世界の平和に貢献すべく、新たに【龍谷大学 ネイチャーポジティブ宣言】を発出しました。この宣言に掲げたポイントの一つは「人文・社会科学から自然科学まで幅広い知見を有する大学として、ネイチャーポジティブ*2にかかる研究成果を社会実装する」というものです。

本学の研究に関しては、2024年度より人間・科学・宗教総合研究センターの研究事業として、「龍谷フラッグシップ研究プロジェクト」(1件採択)と「学際的研究プロジェクト」(3件採択)を開始することが発表されました。

『龍谷大学の価値共創:共創HUB構想へ』に関する深尾 昌峰副学長の発表、学生の活動『#ツナガルアクリルプロジェクト』に関する森 彩花さん(心理学部1年)の発表につづいて登壇した島教授は、2024年度よりスタートする学際的研究プロジェクトに採択された発酵醸造微生物リソース研究センターの研究課題『滋賀県発・発酵醸造技術を活用したアスリート食の開発』について発表しました。

島 純教授(本学農学部生命科学科・発酵醸造微生物リソース研究センター 副センター長)

この研究プロジェクトは、多様な研究者が集う本学の強みを掛け算したものです。「発酵醸造学×スポーツ栄養学×スポーツマネジメント」と学術領域の異なる研究者がクロスすることで、新たなアスリート食の開発に取り組み、ひいては滋賀県域の共創プラットフォームの開発をめざします。

なぜ滋賀県を対象地域とするのか?という点について、島教授は、「滋賀県は日本有数の長寿県・発酵県であることや、今後県下で複数のスポーツ競技大会が行われることから、食×スポーツによる地域振興・健康増進への強い期待がある」と説明。

これまで同研究センターでは、発酵醸造に有用な微生物の収集とデータベースの構築をめざして、主に滋賀県の食品や自然環境から、麹菌、酵母、乳酸菌を網羅的に探索・収集し、保存してきました。プロバイオティクスの機能解明が進行する中、「発酵醸造食品はもしかしたら、アスリート食に適しているのではないか?」と着想し、滋賀県発の発酵醸造食品の設計を試みることになったことを説明しました。

同日に発出された【龍谷大学 ネイチャーポジティブ宣言】との関連について、島教授は「世界的な発酵ブームのなか、発酵技術を用いた食品ばかりでなく肥料などにも利用が進んでいる。発酵技術を活用していくことは、健康だけでなく環境保全にも繋がる」と述べ、本学が掲げる仏教SDGsにも貢献し得ることを説明しました。

具体的には、①食品の保存性に優れた発酵食品の積極的な利用はフードロスを削減すること、②食の循環の健全化やエネルギー消費削減に寄与するためカーボンニュートラルに繋がることが挙げられます。

そして、発酵アスリート食の開発にあたっては、「おいしくて、なおかつ、機能性のあるものを目指す。また、産学共創によって滋賀県域の地域に貢献する」といった点を強調し、新たなプロジェクト始動への意気込みを述べました。

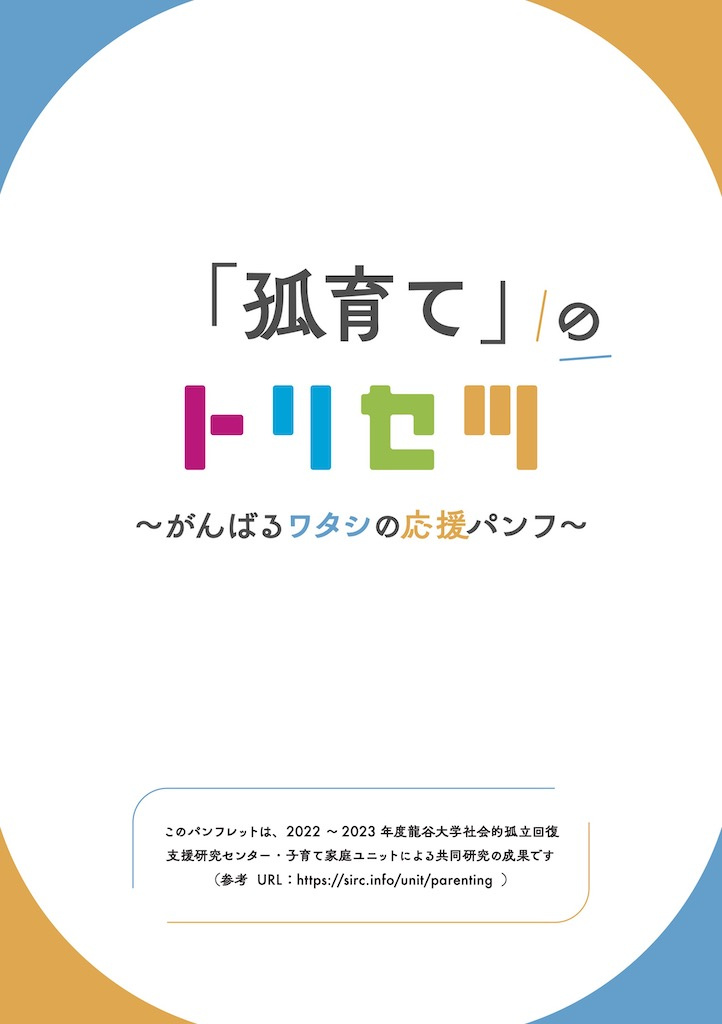

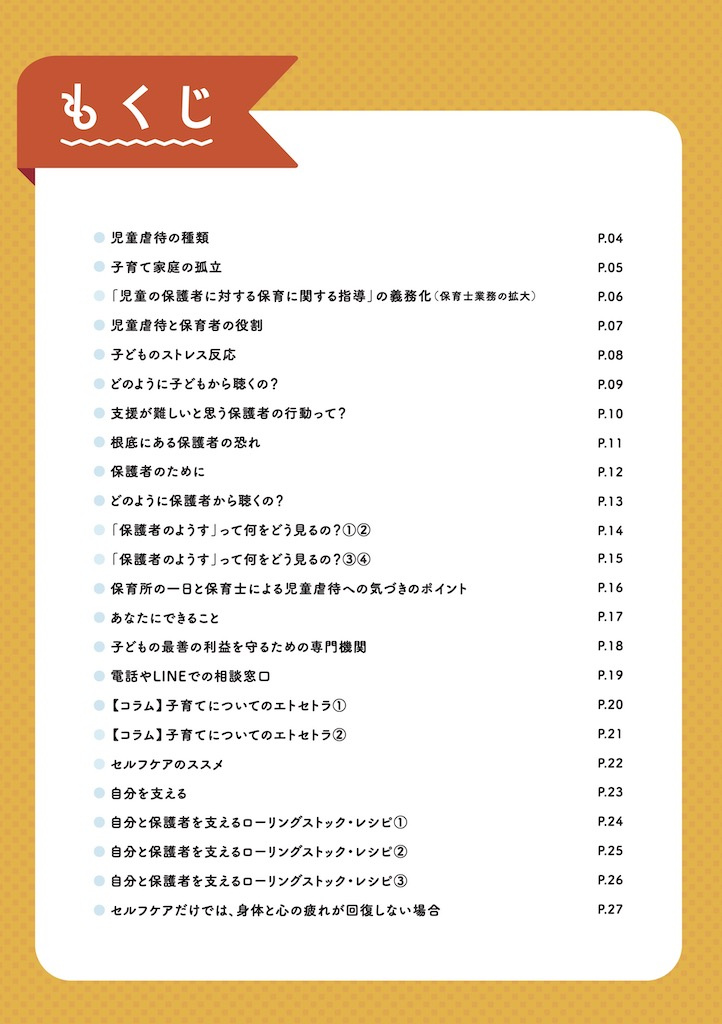

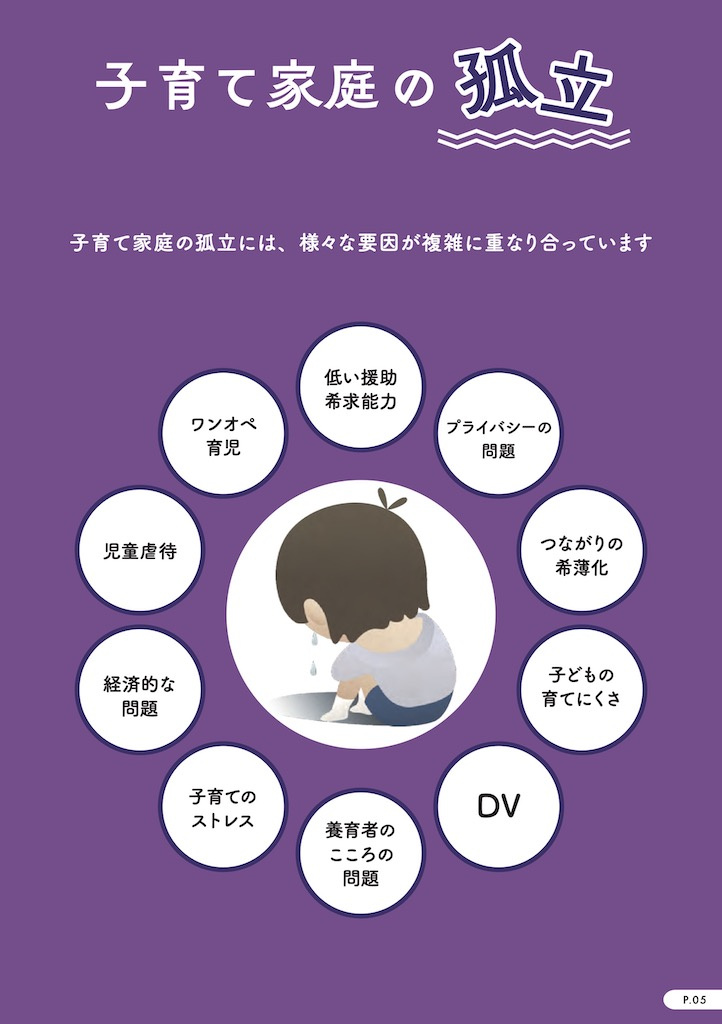

龍谷大学 社会的孤立回復支援研究支援センター(SIRC)「子育て家庭ユニット」は、2022~2023年度の2年間、子育て家庭の社会的孤立について共同研究を重ねてきました。このたび、その研究成果として『「孤育て」のトリセツ~がんばるワタシの応援パンフ~』が完成しましたので、ご案内いたします。

内容は、保育者としての社会人生活を始める新任職員を読者に想定しながら、「孤育て」という難問と隣りあわせの可能性を考慮し、日頃の園・所での仕事をふりかえってもらうヒント集になることを目ざして作成しました。とはいえ、まずはワタシ自身の健やかなココロとカラダあっての仕事でもあるため、セルフケアのヒントもいろいろ盛り込んでいます。新任職員の目線から気軽にパラパラ眺めていただき、参考にしていただければと思います。

以下、本パンフレットのデータがダウンロードできますので、友人や職場の同僚の方々とも共有し、活用していただけると幸いです。

『「孤育て」のトリセツ~がんばるワタシの応援パンフ~』表紙

『「孤育て」のトリセツ~がんばるワタシの応援パンフ~』もくじ

『「孤育て」のトリセツ~がんばるワタシの応援パンフ~』より、子育て家庭の孤立

『「孤育て」のトリセツ~がんばるワタシの応援パンフ~』より、セルフケアのススメ

【本件の概要】

龍谷大学矯正・保護総合センターは、2024年3月10日(日)に、日伊少年司法シンポジウム「イタリア未成年(少年)裁判所から日本の少年司法について考える」を実施します。

イタリアには、(刑罰に代わる)保護処分の規定は存在しません。未成年(少年)裁判所が刑事事件に対して言い渡す終局処分は成人と同様に刑罰です。

しかし、イタリアの少年司法の目的は日本と同様に少年の健全育成にあります。そのため、イタリア少年司法は、刑事手続の中で児童福祉と連携しながら、様々な働きかけを行うことによって早期に司法手続から離脱させ、刑罰を科さないように制度設計されています。そして、少年司法の中心にいるのが未成年裁判所です。未成年裁判所の最大の利害は発達成長権を含めた未成年の権利擁護にあります。未成年裁判所には、職業裁判官と市民(専門家)裁判官が存在し、刑事と児童福祉(民事・行政)の両方を同時に担当し、刑事の場合、少年の検挙から、刑事手続の終結又は刑罰の執行終了までを一貫して見守り、少年だけでなく少年を処遇する児童福祉機関や少年司法機関を監督します。そこに日本のような縦割りはありません。

本シンポジウムでは、刑罰に代わる保護処分を設けることなく、児童福祉との連携によって脱施設化をモットーに健全育成や立ち直りを実現しようとするイタリアの実践から日本の少年司法のあり方について考えます。

1.開催日時

2024年3月10日(日)13.00~16.00

2.会場・開催方法

龍谷大学矯正・保護総合センター(至心館1階ホール)・ハイブリッド(対面・zoomオンライン)

3.プログラム

①企画の趣旨・日伊少年司法の特徴(20分)

龍谷大学矯正・保護総合センター長 浜井浩一

②「イタリア少年司法と未成年裁判所の役割」(100分)

サレルノ未成年裁判所長 (Tribunale per i Minorenni di Salerno)Dott. Piero Avallone (通訳:お茶の水女子大学教授 小谷眞男)

③イタリア少年司法から日本の少年司法を考える(指定討論20分)

龍谷大学名誉教授 村井敏邦

④質疑(20分)

4.対 象 少年司法に関心のある実務家、研究者、マスコミ関係者、本学学生・教職員、一般の方

5.その他 入場料無料、要予約(別添チラシ参照)

問い合わせ先:龍谷大学 矯正・保護総合センター

Tel 075-645-2040 E-Mail kyosei-hogo@ad.ryukoku.ac.jp