農学科 卒業研究のポスター発表会を開催しました!

ここにメッセージを入れることができます。

「大津市内大学食料支援事業補助金」を活用して食堂・コンビニ等での割引を実施 瀬田キャンパスへ通学する全ての学生を対象に、対象商品の表示価格から20~30%を割引

【本件のポイント】 「大津市内大学食料支援事業補助金」を活用して食堂...

服部ゼミ&村田和代ゼミが「西浦通信第8号」を発行【政策学部】

龍谷大学の地元地域の「西浦」を紹介する西浦通信。 服部ゼミと村田和代...

【社会福祉学科】特別講義「国際福祉の実践現場についての理解」を実施

8月27日に特定非営利活動法人関西NGO協議会事務局次長の栗田佳典氏によ...

10月4日(水)2講時、「基礎演習Ⅰ」にて、土壌医 谷田貝 敦 様をお招き...

被災地の現状を学生自らの言葉で語る 東日本大震災被災地域でのボランティア活動及び防災学習に関する報告会を開催

【本件のポイント】 龍谷大学は東日本大震災発災以降、現地での活動を継...

農学部と先端理工学部の学生・教員が共同で取り組んでいる龍谷IP、「植...

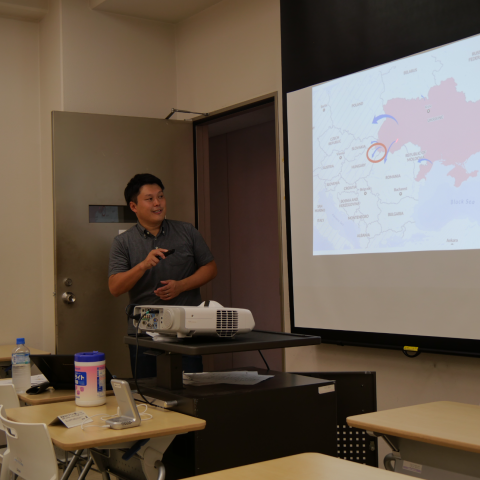

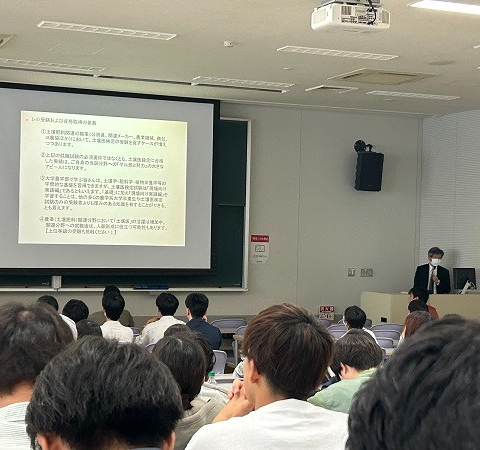

2024年1月15日(月)、龍谷大学大学院アジア・アフリカ総合研究プログラム 2023年度研究フォーラムを開催しました。

本研究フォーラムは、龍谷大学大学院アジア・アフリカ総合研究プログラム(The Graduate Program of Asia and Africa Studies: GPAAS)が主催し、毎年度、アジア・アフリカ総合研究に関連するテーマを取り上げて開催しているものです。

当日は、第1部を「フィールド調査 成果報告&計画発表」と題して、学生による報告・発表を実施しました。

大学院アジア・アフリカ総合研究プログラムでは、アジア・アフリカ地域へのフィールド調査の実施を奨励・援助しており、2023年度第1学期にフィールド調査を行った学生による「成果報告」と、第2学期にフィールド調査を行う予定である学生による「計画発表」の報告を行いました。

学生の成果報告・計画発表の後に、聴講している教員や学生から活発な質問が出されましたが、発表学生はそれらに丁寧に応答し、今後の研究に活かされる意見交換をすることができました。

第2部は、本研究フォーラムのメインとなる講演会です。

今回の研究フォーラムは、日本貿易振興機構 アジア経済研究所 開発研究センターの牧野百恵氏をお招きし、「南アジア農村女性のエンパワメント:実証経済学で語るフィールドの現実」と題してご講演をいただきました。

講演者の牧野氏からは、南アジアやMENA諸国における女性の労働参加や児童婚、ダウリー(結婚時に新婦側から新郎側の家族へ贈答を行う慣習)にかかる実証研究の実例を紹介いただき、それらの国々では社会規範が女性の労働参加を妨げる大きな要因となっていること、社会規範はちょっとしたことで変化しうることなどを詳細に説明いただきました。

講演の後、オンライン参加を含む学内外約40名の参加者による活発で有意義な質疑応答が行われました。

龍谷大学大学院アジア・アフリカ総合研究プログラムでは、今後も学生のアジア・アフリカ地域におけるフィールド調査を支援していくとともに、それら諸国の深い学術的理解を目的とする高度な専門教育を展開していきます。

社会学部の「社会共生実習(多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~」(担当教員:現代福祉学科 准教授 川中大輔)では、一つのチームが多文化共生社会の実現を目的として、NPO法人東九条地域活性化センターが運営しているコミュニティカフェ「ほっこり」(京都市東九条)で活動しました。その中で受講生は地域住民の方々に多文化共生の理解と居場所づくりに関心を抱いてもらうとすることを課題として設定しました。

受講生は「ほっこり」での1年間の活動を通して、常連のお客さんが多いことを感じ、もっと地域に住む外国人や高齢者の方々に「ほっこり」の存在を知ってもらいたいと考えるようになったのでした。加えて、多文化共生に興味のある人にも「ほっこり」の認知度を高めていきたいと思うようになりました。そこで、現在の「ほっこり」の全体像がつかみとれるパンフレットを作成することとなりました。

まず、地域内外の方が多く集まる東九条マダンで、試作用パンフレットの配布を行い、地域の人々の声を聞くこととしました。そこで得た意見と「ほっこり」の方々からの意見を取り込み、完成させていきました。

イメージカラーにオレンジを使用することで温かみを出し、文字のフォントやサイズは高齢者が見やすいように工夫しました。そして、表紙を「ほっこり」の象徴的な暖簾をベースにデザインし、開く向きを縦型にした三つ折りとしました。

このパンフレットを東九条地域全般、また「ほっこり」周辺の市営住宅やエルファや希望の家などに、受講生が実際に足を運んで、約2200枚のポスティングを行いました。

地域の方々からは内容も豊富で読みやすいなど、高評価の声を頂きました。

「このパンフレットをみて実際に足を運んでくれる人がいるかは今後の課題であると考えます。そのために私たちは『ほっこり』という居場所を知ってもらうために、今後はSNSの更なる活性化などの広報活動をしていく必要があると考えています」と受講生は語りました。こうした思いを受けて、来年度の活動にもつなげていきたいと思います。

<「ほっこり」のSNS等による情報発信>

Instagram https://www.instagram.com/hokkori_higashikujo/?hl=ja

Facebook https://www.facebook.com/higashikujo/?locale=ja_JP

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC_b4QJRWPrMZ60c5AXxXMFQ

社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。

オンラインフォーラム 「テクノロジーと地域再生」

オンラインと対面、ハイブリット型の学びから見える未来

◆講演◆

「テクノロジーとデザインで人間の未来を変える学校〜神山まるごと高専の挑戦」

私立神山まるごと高等専門学校デザイン・エンジニアリング学科准教授 佐野淳也

神山まるごと高専では、社会共生と地域共創を学ぶ「ネイバーフッド概論/ 演習」を担当。これまでNPO論やまちづくり、ワークショップデザインなど科目を多くの大学で教えてきました。全国の起業家の方と直接ふれあうこだわりの授業。最新テクノロジーを使いこなし、社会実装へのアクションを起こす学生の姿をお話します。

◆事例トーク◆

「淡路島・洲本で実践、学生と地域を変える」

洲本市地域おこし協力隊 小林 力

前職のIT企業で7年間システム開発やDX推進業務を担当。地域おこし協力隊として過疎集落に着任し、地域と都市部の学生の域学連携事業に3年間伴走。Webツールを組み合わせた遠隔地でのコミュニケーション方法について紹介します。

◆事例トーク◆

「社会起業家の”リアル”を伝えるバーチャルフィールドワーク」

龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター、京都大学経営管理大学院・研究員 並木州太朗

地域経済の視点から、新しい仕事や働き手の創出について研究。社会起業家と学生をつなぐバーチャルフィールドワークを紹介します。

==============================

2月14日(水)13:30~15:00

Zoomによるオンライン、参加費無料

<申込2月12日まで>

参加ご希望の方は下記よりどうぞ

https://forms.gle/k7EB84JiGS3AW6oD8

==============================

問い合わせ:龍谷大学政策学部・地域協働総合センター

Tel:075-645-5603

email:ryukoku.celc@gmail.com

本事業は京都市「学まち連携大学」促進事業によって開催されます。