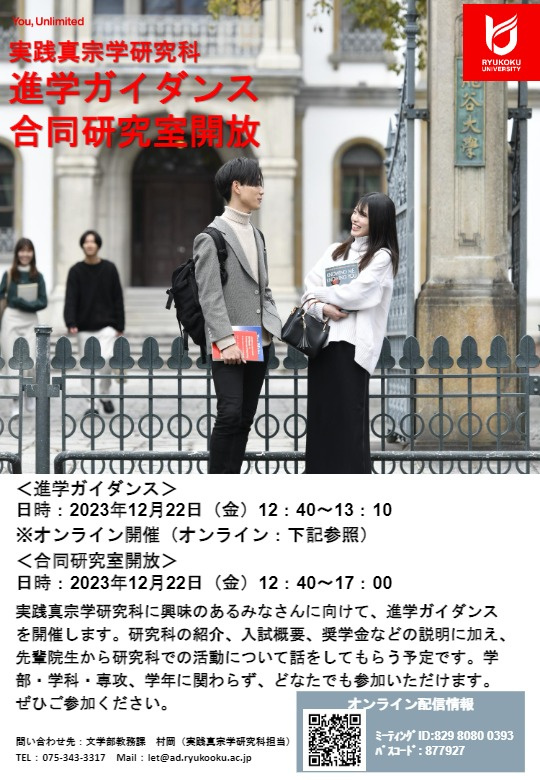

実践真宗学研究科 進学ガイダンスの開催について(案内)【文学部】【実践真宗学研究科】

実践真宗学研究科への進学を検討している方を対象に、進学ガイダンスを下記の日程で開催します。

日々の研究や学生生活など、先輩方から直接お話を伺うことができます。

学部・学科・専攻、学年に関わらず、どなたでも参加いただけますので、ぜひご参加ください。

<進学ガイダンス>

日時:12月22日(金)12:40~13:10

※オンライン(Zoom)については下記URLからご参加ください。

https://us02web.zoom.us/j/82980800393?pwd=WFRzUW9NNWgzZUZmb1NudXhHSEpNZz09

ミーティング ID: 829 8080 0393

パスコード: 877927