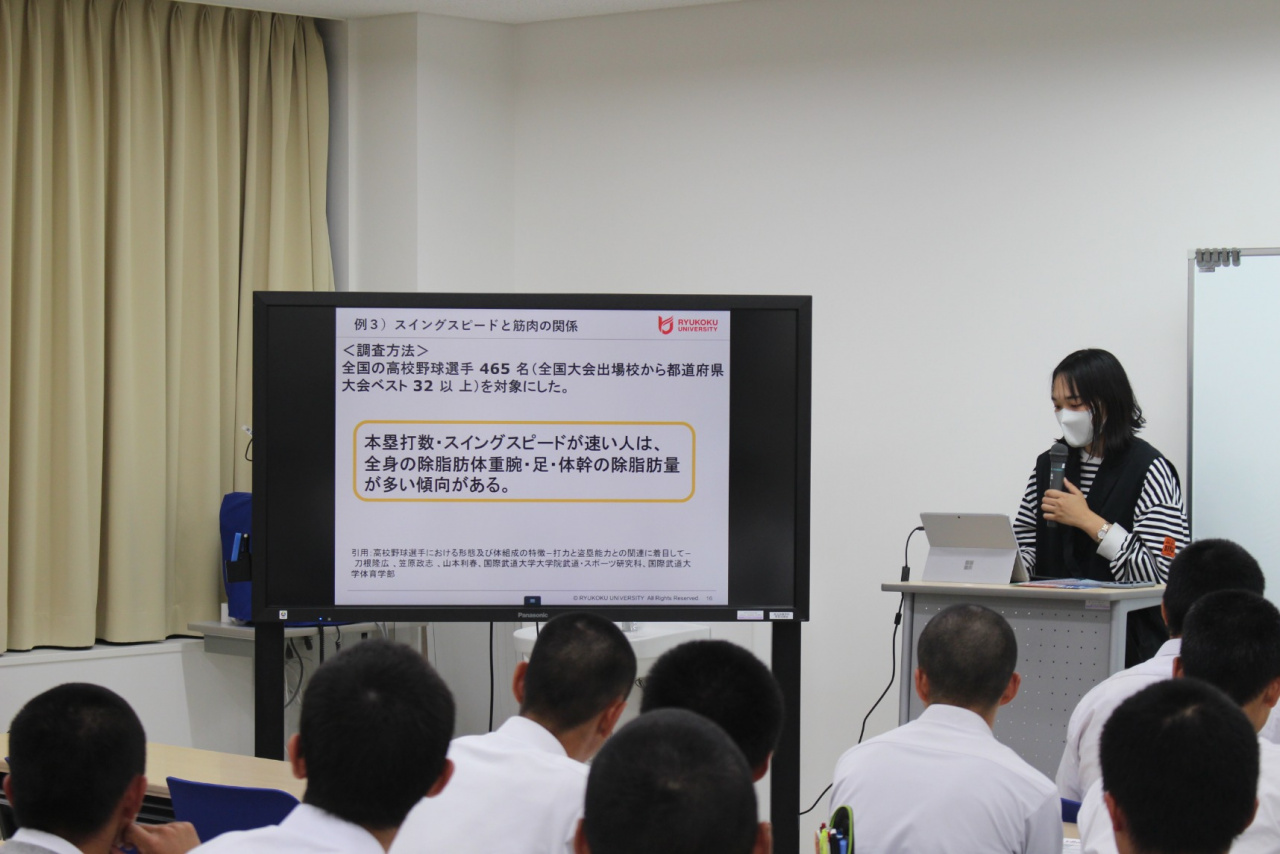

‘‘オール学生”栄養サポートプロジェクト 龍谷大学農学部の学生が膳所高校野球部の栄養面をデータ・食習慣の観点から全面サポート

11月8日、農学部食品栄養学科の有志による学生団体『龍谷スポーツ栄養』が、滋賀県立膳所高校野球部に栄養面のサポート・指導を行いました。(膳所高校野球部へは継続的にサポートを行っていきます。)本事業は、管理栄養士を目指す学生が実際にスポーツ選手の栄養サポートを行い、競技力向上・食に対する関心の向上を目指しています。

※『龍谷スポーツ栄養』は2023年度龍谷チャレンジ(社会連携・社会貢献活動部門)採択団体

今回は初回講義となるため、選手のIn Body(体組成)の測定、ヘモグロビンの測定、食事アンケートを基にした栄養バランスの偏りなどを数値で確認しました。その後、データの見方や食事の大切さについて、学生が講義を行いました。In Bodyを計測した選手たちは、「思った以上に筋肉量が少なくてもっと練習しないといけないと思った」「自分の強い箇所と弱い箇所を数値でわかることによって、取り組むべきことがはっきりしました」といった感想を話してくれました。

In Bodyは、同年代の平均値を100として表示されます。膳所高校のほとんどの選手は下肢の数値が平均値を上回っているのに対し、上肢に関しては、100を下回る部員が多く、課題が数値として明らかになりました。

膳所高校監督の清水先生は「上肢が弱いということが分かったので、12月~2月のオフ期間にしっかりと鍛えていきたい。各ポジションによって求められる筋肉量などが異なってくるため、例えば、1番バッターはどれだけの筋肉量が必要なのかなどを次回の講義でお聞きしたい」とリクエストもされていました。

膳所高校野球部は2018年の第90回記念選抜高校野球大会に出場。全国でも稀なデータ分析の専門部員を擁して戦うなど、データに重きを置く最先端の野球に取り組んでいます。データを用いて野球に取り組むことに対して慣れており、数値などで課題などが明確になったほうが取り組みやすいとのこと。清水先生は、「コロナ禍のため、学外で学ぶことをほとんど規制されてきた世代なので、今回の機会はいろんな面で本当に価値ある体験を選手たちはさせてもらっていると思います。大学の学びを得られる機会も少ないので、いろんなものを吸収してほしい」と話されていました。

農学部食品栄養学科の有志の学生によるサポートを受けて、2018年以来の甲子園出場を目指します!