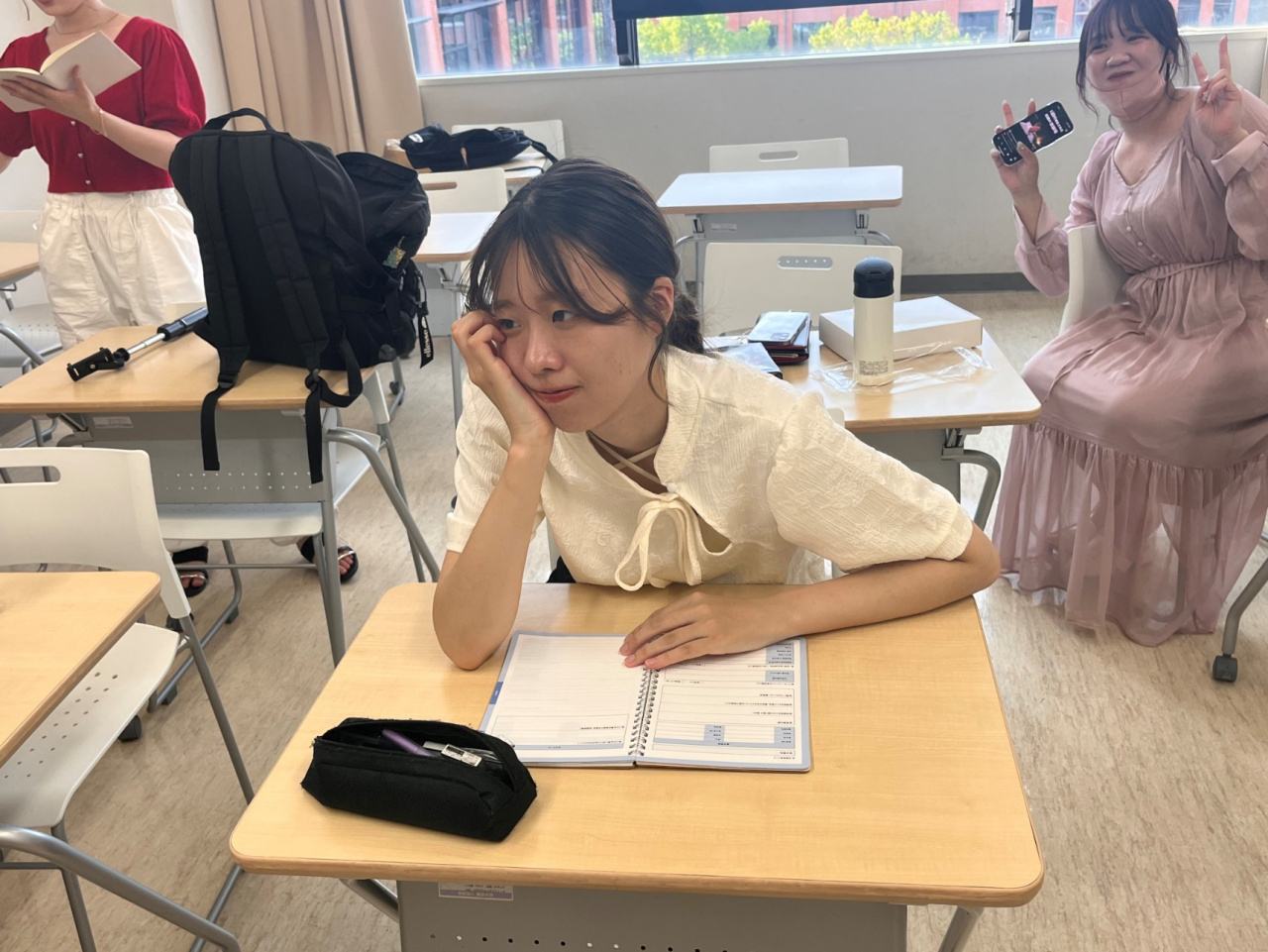

龍谷経営人(びと)、経営学部 3年生 中西 紗菜(なかにし さな)さん

経営学部で輝いている学生を紹介する龍谷経営人(びと)。今回は経営学部 3年生 中西さん(大阪府出身)をご紹介します。

今回ご紹介する中西さんは、経営学部龍谷大学 経営学部 西岡ゼミの研究活動の一環として、「西岡Tube」というチャンネル名でYouTube活動をしています。一度は大学施設や大学生の日常を知るために動画を視聴した方も多いのではないでしょうか。

中西さんはこのゼミ活動を通して目標をみつけました。3年間の大学生活動を過ごし、中西さんがみつけた目標はどのような出会いがあり、どのようなものであったのか、聞いてみました。

<西岡ゼミSNS等>

HP:https://nishioka-ryukoku.jimdofree.com

X(Twitter):https://twitter.com/mattari_zu

Youtube:https://www.youtube.com/@tube2669/videos

Instagram:https://www.instagram.com/nishioka_tube2/

大学入学までの学生生活

中西さんはどのような方なのでしょうか。中学時代から振り返ってもらいました。中西さんは、中学生のときは生徒会活動に尽力されていました。朝の挨拶運動など様々な思い出がある生徒会活動で、一番印象に残っていることは「エコキャップ活動」(ペットボトルのキャップを集めて世界の子供たちにワクチンを届ける活動)のようです。

中西さんは誰かに喜んでもらえることをするのが好きな性格で、それを実現できる生徒会の活動はとてもやりがいを感じたようです。高校入学後は、勉学に励み、一生懸命取り組んだこともあってクラスで上位の成績を取ることができました。進路先を龍谷大学に決めたきっかけは、学園祭に参加したことでした。複数の大学のオープンキャンパスや、大学の独自のイベントにも参加しましたが、龍谷大学の雰囲気に魅力を感じて進学を決意したそうです。

進学先も決めたあとは、合格するために勉学に励み、無事に龍谷大学経営学部に合格することができました。しかし試験を受けた直後は、合格の手応えがなかったため、無事に合格したことを知ったときは本当に嬉しかったそうです。

大学入学後のギャップ

志望していた龍谷大学に入学した中西さんは、みんなと楽しく和気あいあいとサークル活動やゼミ活動に取り組みたい、高校生のときは見つけられなかった将来やりたいことを大学で見つけよう、といった憧れや目標をもち入学されたそうです。

しかし、入学した2021年は新型コロナウイルスの影響で受講している科目のほとんどがオンラインで行われており、実際の大学生活は今までに思い描いていたものと大きく異なるものでした。

西岡ゼミとの出会い

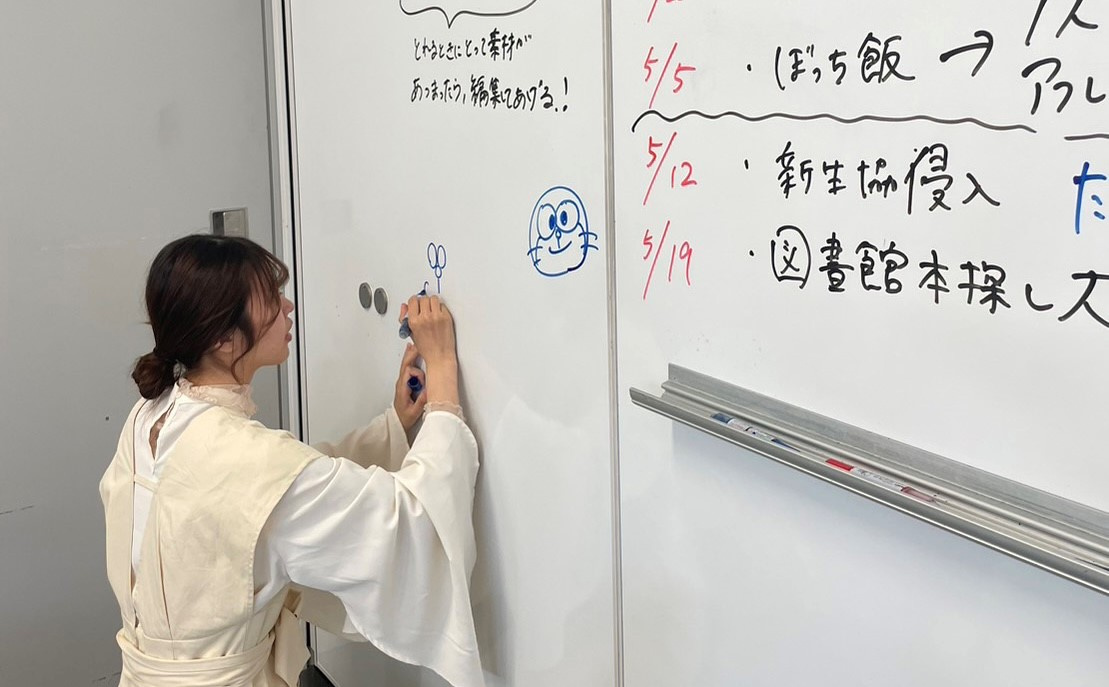

コロナによる影響も1年生後期から制限が緩和され、2年生前期にはイメージしていた活気のある大学生活に戻り、勉学にも励めるようになりました。しかし、このときも夢中になれることを見つけられずにいたそうです。そんなとき、友人と一緒にInstagramで西岡ゼミの活動の一環で実施しているアンケートを目にしました。自分たちの力で調査を行い、集計し、その結果を踏まえて分析するという講義を今までの大学生活では経験したことがなかったこともあって西岡ゼミの活動にとても魅力を感じたそうです。また、同時期に2号館前の大型スクリーンにYouTube班の活動の様子が映し出されているのをみて、2年生後期から「所属する演習は西岡ゼミにしよう!」と決めました。

憧れのゼミに向けて

経営学部では、希望する先生の演習を受講するために履修登録をして終わりではありません。先生によって志望理由書の形式も異なり、面接の選考等もあり希望する演習に所属することはそう簡単ではありません。

中西さん自身も憧れの西岡ゼミに所属するため、志望理由書での選考や面接の選考を受けましたが、1年生の間は何の活動もできていなかったこともあり志望理由書を書くのには苦労されたようです。そんな不利な状況でも、西岡ゼミが専門とするICTについて自分なりに研究したり、SNSでどのような投稿したら多くの人に見てもらえるかなど、中西さんの経験をもとに準備をすすめ選考に挑みました。こうして、憧れの西岡ゼミに所属することができました。

西岡ゼミでの学び

西岡ゼミに所属した2年生後期からすぐに西岡Tubeに携わったわけではありません。所属した最初のころは先生から1ヶ月に1回「PDCA」、「チームワークの重要性」といった西岡ゼミに関わる課題が出され、それに沿ったプレゼン資料をランダムで決められたグループで取り組んでいました。一方で、西岡ゼミの学びはプレゼン資料の作成で終わるのではなく、実際に学んだことを実践することでより理解を深めていきます。活動に取り組んでいくうちに、西岡ゼミで求められる力を身につけることができました。

西岡Tubeの一員へ

西岡ゼミでは、3年生からTikTok班、Instagram班、YouTube班、ホームページ班のグループに分かれて目標達成のために活動します。中西さんもどの班に所属するか選択の機会がありましたが、西岡ゼミでYouTube活動を立ち上げた2つ上のゼミの先輩からYouTubeを引き継いでくれないかといった依頼があったこともあって、YouTube班に所属しました。当時は自分にできるのかといった不安もあったそうです。

実際に西岡Tubeをやってみて

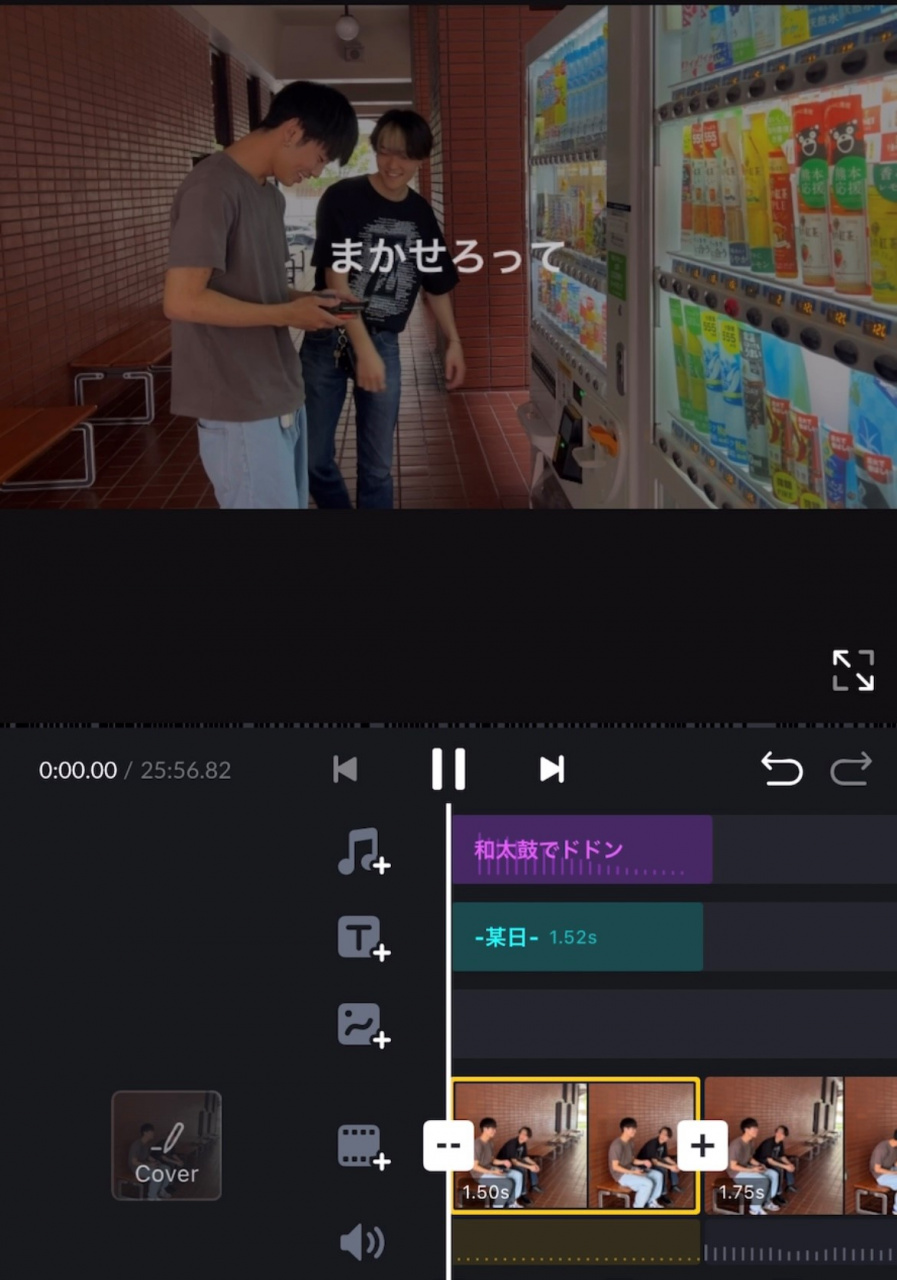

現在、中西さんは西岡Tubeの副リーダーを担い、サムネイルの編集もしています。

副リーダーとしてメンバーをまとめるのですが、イメージ通りの動画を撮影するための演出を提案したりもします。また、動画の雰囲気に合わせてサムネイルの色合いを変えたり、フォントや配置も調整して多くの人に見てもらえるように日々工夫しています。動画の長さにもよりますが、動画を1本作成するのには平均して1週間かかるそうです。

このような大変な活動ですが、YouTubeのコメント欄や対面で「面白い!」と肯定的な意見をもらえたときに苦労以上の喜びがあり、続けられるそうです。また、西岡Tubeの活動は学生へのインタビューや動画の企画の立ち上げなど大学生活において学生が普段経験できないことが経験できるのもモチベーションの1つになっているそうです。

今後について

西岡ゼミに所属し、西岡Tubeという頑張れる土台を見つけられたことで、将来は広告代理店で働いてみたいと強く思ったそうです。今は、その業界のインターンシップなどに積極的に参加しているそうです。

また、ゆくゆくはYouTube活動を演習論文にしたいと考えており、西岡ゼミで学んだ経営学やYouTubeの分析ツールを使用し、研究に取り組みたいとのことです。

龍大生へ一言

「やりたいことがなかった私が芝生のスクリーンがきっかけで西岡Tubeに出会ったように、龍大にはたくさんの"きっかけ"のヒントが落ちてると思います。私も、皆さんの"きっかけ"になれるよう、西岡Tubeで動画を通して発信していくので、西岡Tubeを見て頂けると幸いです!」

中西さんいかがでしょうか。大学に入学するまでの学生生活の経験や入学後に憧れの西岡ゼミへ所属し、西岡Tubeの副リーダとしての努力したことが今の中西さんに繋がっています。この学生生活で培ったみんなを引っ張る姿勢は、今後も多くの方を笑顔にしてくれるでしょう。