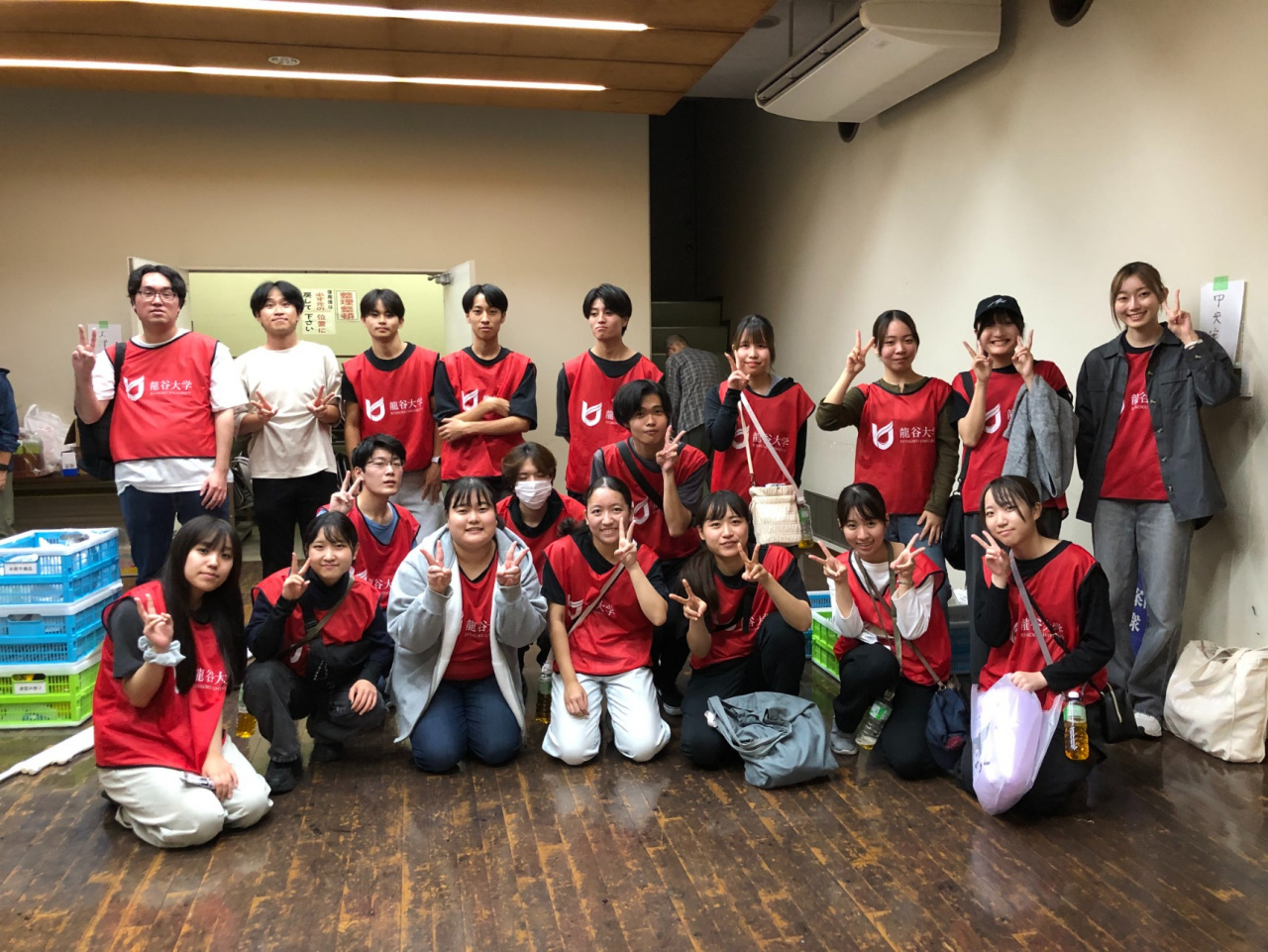

【参加者募集!】みんなでやろう!龍大ボッチャ大会&体験会2025

ボッチャ大会を開催します!

今大会は龍大生だけでなく、地域の方や他大学の方にも声をかけています。プロのボッチャ選手も来てくれます!

ボッチャを通じて障がいの有無や年齢、性別を問わず誰もが楽しく交流できるイベントにしたいので、ぜひご参加ください!

ボッチャやったことない人でも大歓迎です...!

大会への出場は、事前申し込みをお願いします。

※スタート時間に間に合わなくても大丈夫です!集まったチームから対戦していきます。

同時開催のボッチャ体験は、当日自由に参加してもらえます。

ボッチャって知ってますか?

ボッチャは、赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたり他のボールに当てたりして、ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールにいかに近づけるかを競います。

パラリンピックの種目でもあり、障害の有無にかかわらずみんなで楽しめるスポーツです。

申込はこちらから→龍大ボッチャ大会2025申し込みフォーム

問合せ

ボランティア・NPO活動センター (キャンパスマップはこちら)

E-mail:ryukoku.bolasen.bottya@gmail.com / ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp

(深草・瀬田の共通アドレス)

▶▶ボランティア・NPO活動センターのトップへ