「しが水環境ビジネス推進ネットワーク」のキックオフシンポジウムに岸本副学長・黒部客員教授が登壇【REC・サステナビリティ推進室・瀬田キャンパス推進室】

龍谷大学は、世界的に深刻化する生物多様性の急速な喪失を背景として、「龍谷大学ネイチャーポジティブ宣言」(2024年3月1日付)を発出しました。

日本の大学では初めてネイチャーポジティブに関する宣言の発出となり、これまで宣言の具現化を推進する取組みを行ってきました。

滋賀県は、2025年9月2日(火)に「しが環境ビジネス推進ネットワーク」のキックオフシンポジウムを開催しました。

本学からは、副学長の岸本 直之氏と客員教授の黒部 一隆氏が登壇し、パネル展示も行いました。

「しが環境ビジネス推進ネットワーク」の前身である「しが水環境ビジネス推進フォーラム」は、2013年3月に産学官民連携のプラットフォームとして発足し、水環境ビジネスの最新動向や先進企業の取組みに関する情報提供、具体的なビジネス案件の形成や共同開発など 様々な取組みを進めてきました。

今般、循環型社会への移行や脱炭素化など世界的な潮流を踏まえ、環境分野全般を対象とした産学官民連携のプラットフォームに拡大し、本県経済の更なる成長と滋賀の技術の世界への展開を目指し、「しが環境ビジネス推進ネットワーク」と名称が改められました。

本学は、前身の「しが環境ビジネス推進フォーラム」から会員となっており、現在に至るまでこのネットワークを活かし、国内外の水環境問題の課題解決に貢献してまいりました。

<キックオフシンポジウムの目的>

環境ビジネスに係る産学官民から成るネットワーク の新たなスタートを切る機会とするとともに、地域の産業・行政・研究機関・市 民が一堂に会し、環境分野の最新動向や先進事例の共有、意見交換会を通じてこ れからの環境ビジネスの可能性をともに探る場として開催されました。

また、地域課題の解決や持続可能な発展に向けた産学官民の連携のあり方を模索し、新たなビジネスの創出につなげることも開催目的とされました。

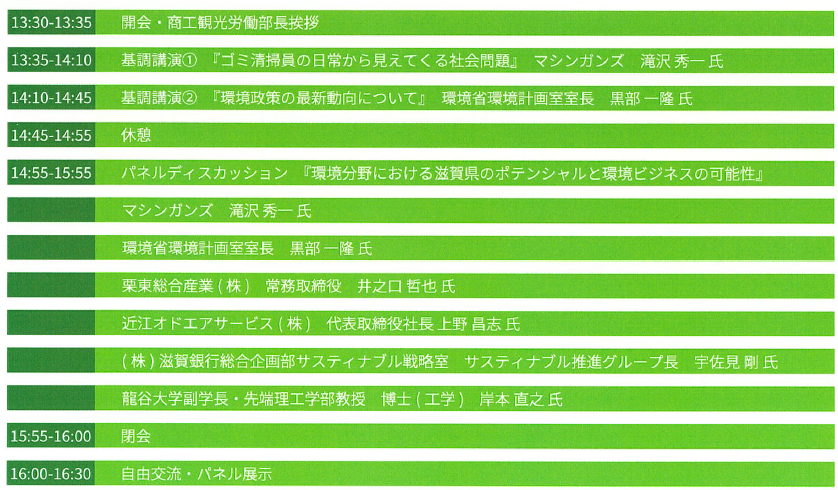

<プログラム>

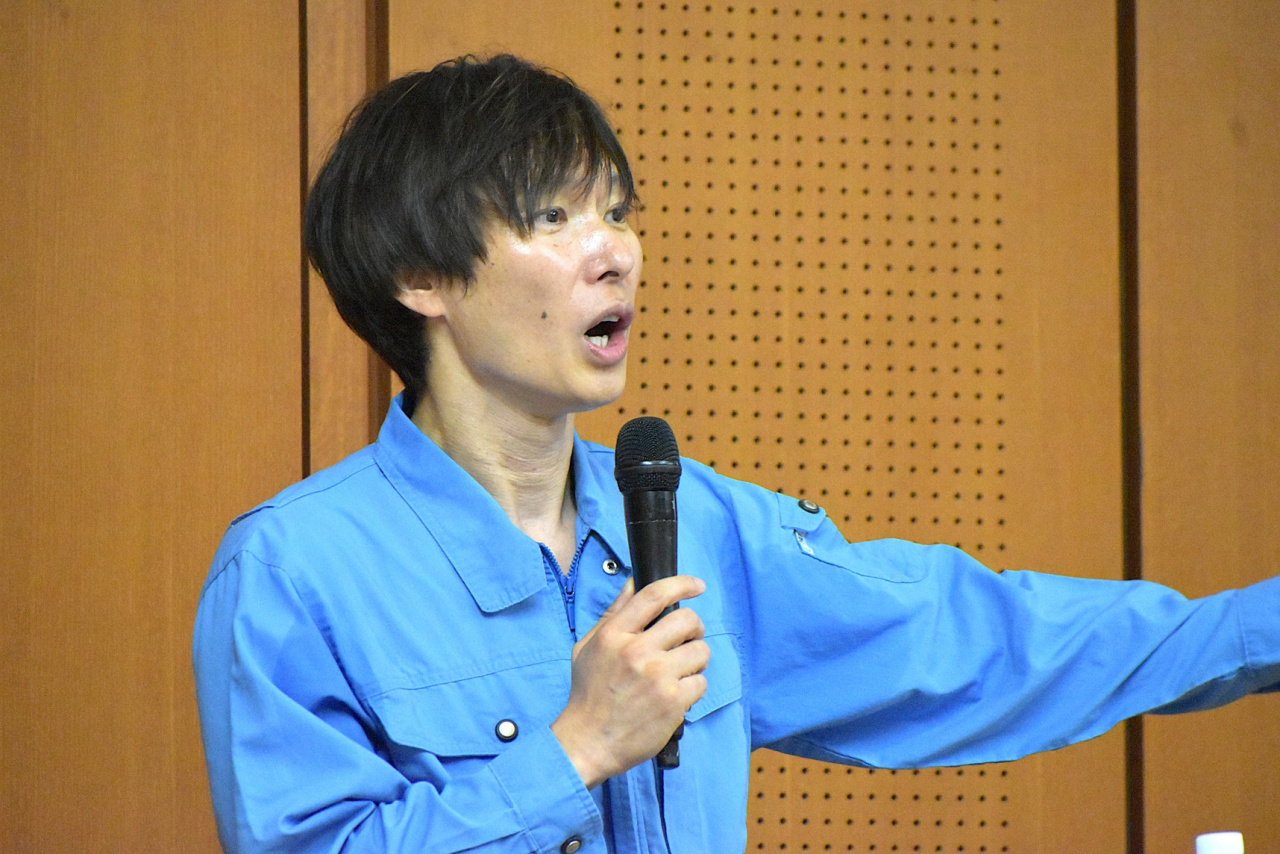

基調講演1では、お笑い芸人のマシンガンズ 滝沢氏から「ゴミ清掃員の日常から見えてくる社会問題」と題した講演がなされました。

講演では、滝沢氏が立ち上げた一般社団法人ごみプロジェクトで「ゴミ教育」を実施していることが紹介されました。

また、「とうもろこしの芯スープの販売」や「ゴミから作るマシンガンズのグッズの物販」など、具体例を交えながら、ゴミが生み出す環境ビジネスについて語られました。

基調講演2では、本学客員教授でもある環境省の黒部氏から「環境政策の最新動向について」と題した講演がなされました。

講演では、国内外の環境政策の流れをまとめて説明がなされました。

気候変動に対する態度は「緩和(温室効果ガスを減らす努力)」・「適用(気候変動に対応して生きる術を見つけ出す)」・「耐える(気候変動に身を任せて何もしない)」の3つがあり、その態度の中に環境ビジネスを生み出すことが重要であると語られました。

パネルディスカッションでは、様々な分野の講演者がパネラーとして参加し、海外展開支援・環境人材育成・人的ネットワークの構築の3つのポイントから、国内外における環境ビジネス市場開拓に産官学民一体で取り組むというネットワークの将来ビジョンについてディスカッションが行われました。

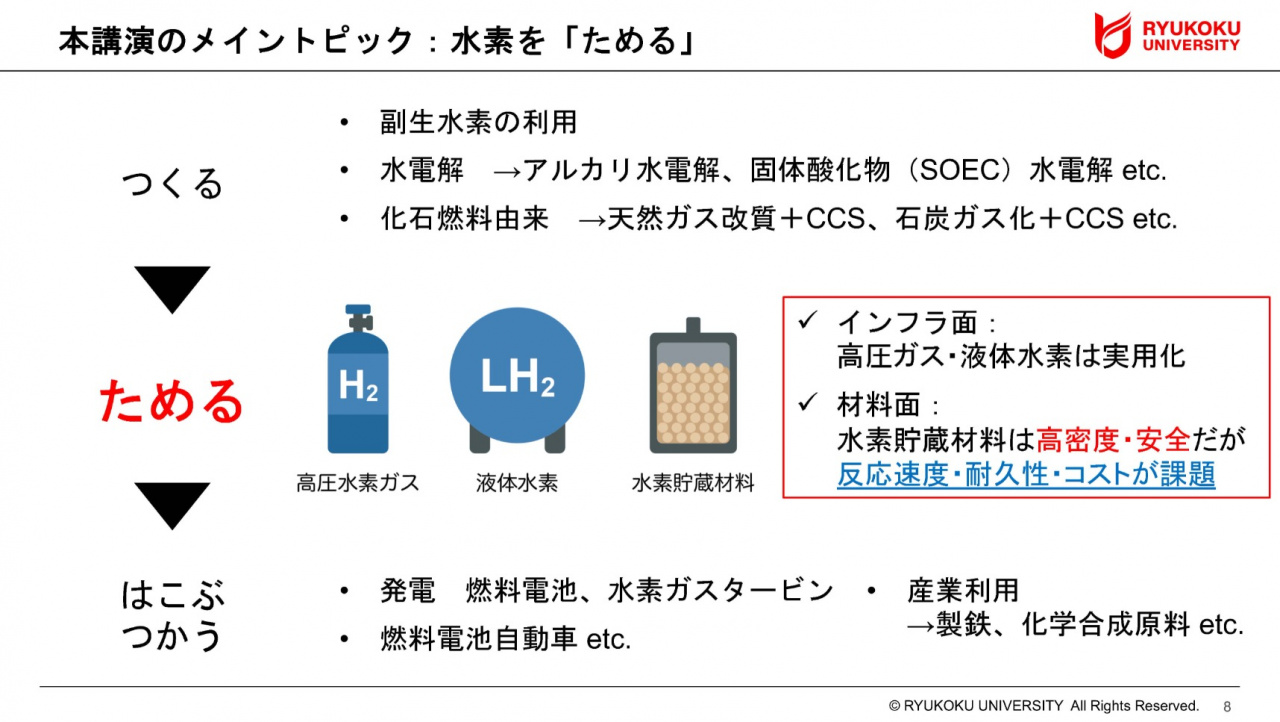

特に、環境人材育成では、本学副学長の岸本氏から、実践的に課題解決に向き合える次世代の環境人材を育成する「環境サステナビリティ学部」(仮称・設置構想中)についても紹介がなされるとともに、本学がネイチャーポジティブやサステナビリティの分野において先導的存在であることの紹介がなされました。

本学が発出しているネイチャーポジティブ宣言では、「国・地方自治体・企業・NGO・NPO等と連携し、ネイチャーポジティブに向けた諸活動を推進するとともに、新たな価値創造に向けた取り組みを共創します」を掲げており、本ネットワークの目的とも合致しています。

これを契機として、今後も「龍谷大学ネイチャーポジティブ宣言」の更なる具現化に努めてまいります。

【龍谷大学の新学部について】

龍谷大学では、2027年4月に瀬田キャンパスに新たに「環境サステナビリティ学部」(仮称)と「情報学部」(仮称)を設置する構想に至りました。

「環境サステナビリティ学部」(仮称)では、主体的な学びやチームで協働する姿勢などを涵養するとともに、リアルな現場での体験や経験を通して知識・技能の定着を図ることを目的に、体験・共創型のPBL科目「クエスト科目群」を配置します。

また、5つの「専門教育プログラム」(地域デザインプログラム、ネイチャーポジティブ経営プログラム、生物多様性回復プログラム、資源循環利用プログラム、持続的水資源管理プログラム)を配置し、専門性を深めることのできる学びを提供し、実践的に課題解決に向き合える次世代の環境人材育成をめざします。

【龍谷大学ネイチャーポジティブ宣言の具現化(一例)】

◆地域から自然資本と経済の好循環を生み出す「生物多様性保全総合指数(BCCI)」の研究開発を始動

「地域固有のもの」である生物多様性を適切に評価する「生物多様性保全総合指数(BCCI)」の研究開発を始動しました。

東近江三方よし基金、滋賀銀行と連携し、環境先進地域である滋賀県をフィールドに、自然資本と経済資本の連携実現をめざしています。

(詳細)https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-16962.html

◆滋賀県の「しがネイチャーポジティブネットワーク」に立ち上げ団体として参加

滋賀県が事務局となり、企業や地域団体等の多様な主体による持続的な生物多様性の取組を促進することを目的に、自然共生サイトを核とした「しがネイチャーポジティブネットワーク」を令和7年8月26日(火)に立ち上げました。

(詳細)https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-17172.html

◆環境省の「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム」に大学で初めて加入

環境省が事務局となり、自然資本に根ざした経済の新たな成長の機会を創出する「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム」に大学で初めて加入しました。

(詳細)https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-17008.html

●ネイチャーポジティブ宣言

龍谷大学は、日本の大学で初めてネイチャーポジティブ宣言を発出した大学として、生物多様性保全に資する取組を先導するべく教育研究や人材育成等に注力し、持続可能な社会の実現をめざしています。

●本学のサステナビリティに関する情報発信について

本学のサステナビリティに関する情報発信は、様々な媒体で発信していますので、是非フォローしてください。

⇩画像をクリックいただくと、詳細をご覧いただけます⇩