ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

2020年度日本学生支援機構【貸与奨学金】の新規申込説明会について

【重要なお知らせ】 2020年度日本学生支援機構の【貸与奨学金】の新規申...

コロナウイルスに負けない!2019年度龍谷チャレンジ報告会を開催【REC・学生部】

本学では、学生の正課外における自主活動や社会貢献活動を年間30万円を...

【書籍紹介】藤本雅樹教授『ロバート・フロストの牧歌の技法』の翻訳 ご紹介【文学部】

『ロバート・フロストの牧歌の技法』藤本 雅樹(文学部英語英米文学科 ...

2020(令和2)年3月17日更新 从传染病危险情报2级以上的病毒流行地区回...

Revised: March 17th, 2020 (Reiwa 2) Those returning or entering fro...

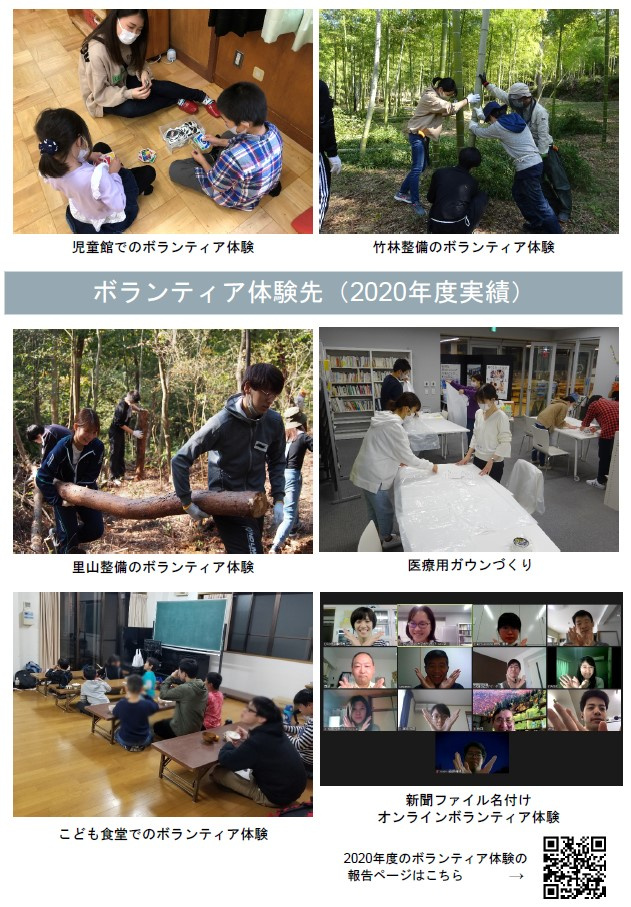

ボランティア・NPO活動センターは、2021年に設立20周年を迎えました。このたび、20周年記念誌「ボランティアで未来を拓く」が3月31日に完成しましたので、お知らせいたします。

本誌は、設立から実施してきた数々の事業や社会情勢を反映した取り組みの他、関係教職員や協力団体、関わった卒業生や現役学生スタッフなどの声も盛り込んだ構成となっています。

その他にも、2020年1月~3月までの間、学生スタッフOBOGや現役学生スタッフに協力を依頼した『元学生スタッフ/学生スタッフ「ボランティア」および、「大学ボランティアセンター」に関する意識調査報告書アンケート内容』も掲載しています。

2月にオンラインで開催した20周年記念事業の中でも、アンケート分析結果を一部紹介しており、参加者からも「記念誌の完成を楽しみにしている」との声をいただいていました。

執筆にご協力いただいた方、アンケートに協力してくれた学生スタッフとOBOG、アンケート分析に助言いただいた先生方など、多くの関係者の想いが詰まっています。みなさま、本当にご協力ありがとうございました。

また、東日本大震災復興支援ボランティアの10年をまとめた『龍谷大学東日本大震災復興支援ボランティア活動報告書(2011年~2020年)』も2021年1月に完成しています。 これらの冊子は以下からアクセスいただけますので、関心のある方はぜひご覧ください。

・龍谷大学ボランティア・NPO活動センター20周年記念誌「ボランティアで未来を拓く」

・龍谷大学東日本大震災復興支援ボランティア活動報告書(2011年~2020年)

■問合せ:ボランティア・NPO活動センター

【TEL】深草キャンパス 075-645-2047 瀬田キャンパス 077-544-7252

【e-mail】ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp

ボランティア体験を含めた講座の申し込みは、定員に達しました。

現在は、オンライン講座受講のみの、参加申し込みを受け付けています。

「ボランティアに興味がある」「大学生になって、何かしてみたい」と思っている方はいませんか?そういった方にオススメなのが、ボランティア入門講座です。 ボランティアの基本や考え方にを学び、実際にボランティアを体験します。ぜひ、一緒にボランティアを始めてみませんか?

〇オンライン講座 2021年5月26日(水)17:30~19:00(Zoom)

※授業で参加できない人にはオンデマンド配信

〇ボランティア体験 2021年6月5日(土)~20日(日)/8月6日(金)~10日(火)の日程のいずれかで調整中

※8月以降の日程で調整中

※「新型コロナウイルス感染防止のための行動指針」の活動制限レベル3の期間中は、ボランティア体験の実施ができません。詳細が決定しましたら、改めてお知らせします。

〇ふりかえり ボランティア体験の後の日程で調整中

※調整中の日程は決定次第、HPに掲載します。

対 象:龍谷大学の学生・教職員

参加費:無料

Googleフォームもしくはメール(下記メールアドレス宛)にてお願いします。

MAIL:ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp

メール申込の場合、下記の項目を書いて送信してください。

表題:「ボランティア入門講座参加申込」

内容:氏名、学部、学籍番号、オンライン講座の参加の仕方

★申込み締切り:5月21日(金)17:00

・ボランティア体験のみの参加はできません。ボランティア体験に参加を希望する人は、オンライン講座の受講が必須となります。

・オンライン講座(LIVE)については、可能な限りPCでの受講をお願いします。

申込みはこちら ←クリック!

龍谷大学 犯罪学研究センター(CrimRC)「科学鑑定」ユニットは、第25回法科学研究会を、来る5月20日(木)にオンラインで開催します。

【受付終了!>>お申込みフォーム】

>>申込期限:2021年5月20日(木)正午

【>>CrimRC「科学鑑定」ユニット活動関連ニュース】

>>2019.11.22 第22回法科学研究会を開催【犯罪学研究センター】

>>2019.12.16 《公開シンポジウム》無実の祖母はなぜ「犯人」にされたのかを共催

>>2020.02.14 「SBS(揺さぶられっ子症候群)仮説をめぐるセミナー」を共催

文学研究科の入学試験の受験を検討しているみなさんを対象とした進学ガイダンスを、開催いたします。

<2021年度進学ガイダンス>

【真宗学、仏教学、哲学、教育学、日本史学、東洋史学、日本語日本文学、英語英米文学】

日時:5月14日(金)12時40分~13時20分

※オンライン(zoom)にて、開催いたします。

URL:https://us02web.zoom.us/j/87438372489?pwd=VW5Hck5hVFN4VTNQa2U1NjlqaDltQT09

【臨床心理学】

日時:5月17日(月)12時40分~13時20分

※オンライン(zoom)にて、開催いたします。

URL:https://us02web.zoom.us/j/83837608906?pwd=ODdxS1NlREhOUTBFL1pCNWs1NzJaUT09

5/10

臨床心理学専攻対象の説明会とzoomのURLを追記いたしました。

5/14

<進学ガイダンスにご参加いただいた方へ>

こちらのフォームより、アンケートへのご協力お願いします。

(お問い合わせ先)文学部教務課(大宮) Mail: o-let@ad.ryukoku.ac.jp