授業を契機にシェアサイクル導入 コロナ禍における学生の移動支援やSDGsの観点で新たなシェアサイクル活用法を探る 龍谷大学×シェアサイクル「PiPPA」

龍谷大学(京都市伏見区 学長:入澤崇)と株式会社オーシャンブルースマート(本社:東京都板橋区 社長:小竹海渡)は、政策学部グローカル戦略実践演習の一環として連携し、シェアサイクルサービスPiPPA(ピッパ)専用ポート(専用駐輪場)を龍谷大学深草キャンパス成就館入口、りゅうこく国際ハウス前に設置しました。

・企業連携PBLでシェアサイクルを題材とし、学生自ら活用し課題の深堀りを行う

教育の一環として専用ポートを導入。運営目線とユーザー目線で今後の活用策を学生が検討

・短期滞在の留学生、学生、地域住民の移動手段として導入

主には留学生を対象に留学生寮である「りゅうこく国際ハウス」に導入。他のユーザーの利用も可能

1.概要

龍谷大学政策学部グローカル戦略実践演習(担当:村田和代 教授、白須正 教授)は、グローバル展開等を検討・実施している京都の中小企業を対象に、学生がグループで訪問調査を行い、課題解決をめざした提案、成果発表を行うPBL(Project-Based Learning)形式での授業を行っております。

この度、株式会社オーシャンブルースマートと連携し、同社が運営するシェアサイクルPiPPA(ピッパ)を、主に短期滞在の留学生に対しての移動手段として提供することとなり、龍谷大学深草キャンパス成就館入口、りゅうこく国際ハウス前に専用ポート導入を行うこととなりました。今後、授業を履修する学生が、留学生およびコロナ禍における学生の移動支援やSDGsの観点での、新たなシェアサイクル活用についてリサーチと提案を実施します。

企業ヒアリングでの運営視点だけでなく、学生が普段から利用が可能な場所にもポートを設置することで、ユーザー目線と運営視点の両面からサービスの課題を検討し提案できることが期待されます。

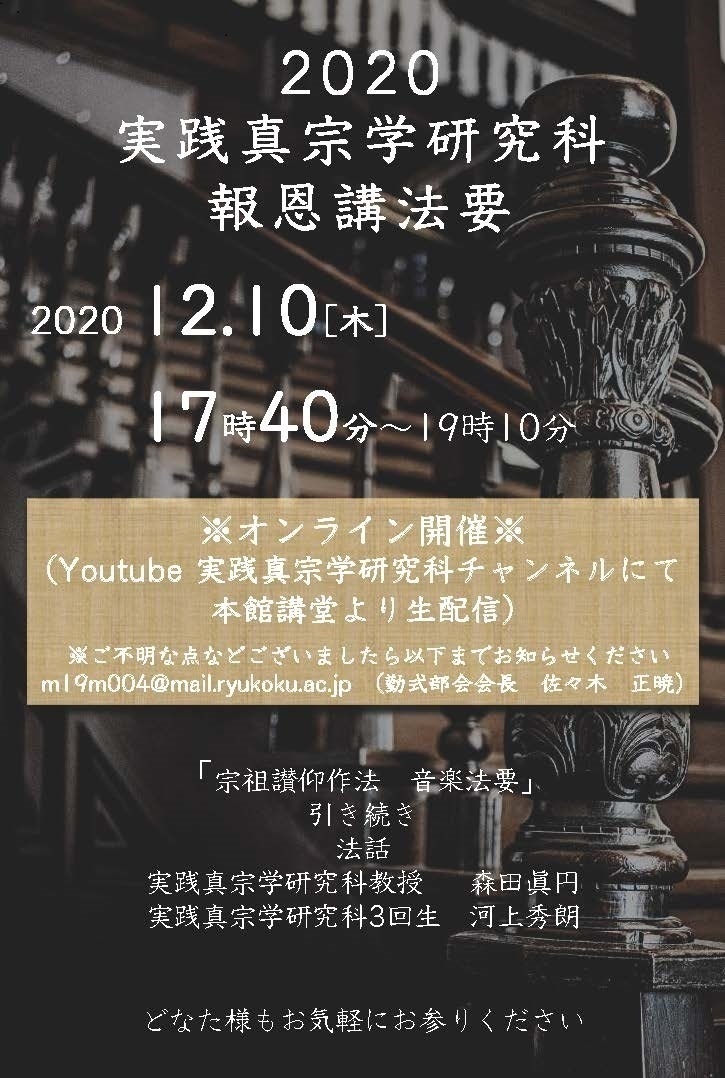

<取り組みの日程>

・10月 グローカル戦略実践演習 調査開始

・11月28、29日 PiPPA設置(成就館、りゅうこく国際ハウス)

・1月13日 成果報告会にて、学生グループより企業・金融機関・行政向けに提案・報告

・2月26日 グローカル人材フォーラムにて、ブラッシュアップした提案を報告

日本では導入されて10年が経つシェアサイクルはヨーロッパや南半球では移動手段として定着しており、SDGsの観点としても重要な役割を担っています。本取り組みは、龍谷大学が取り組む仏教SDGsの理念のもと、SDGs目標9 「産業と技術革新の基盤をつくろう」、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」、SDGs目標12 「つくる責任 つかう責任」、SDGs目標13 「気候変動に具体的な対策を」において持続可能な発展に寄与するものと位置付けています。

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生を受け、厚生労働省が5月7日に公表した「新しい生活様式」においても、「公共交通機関の利用」について「徒歩や自転車利用も併用する」ことを推奨しており、株式会社オーシャンブルースマートでは、連携企業と協力し、シェアサイクルサービスの運営・管理・周知・専用自転車のアルコール消毒を行い、感染症拡大防止対策の一環としても、学生や教職員の移動の選択肢として積極的に利用促進を図ります。

2.設置場所

龍谷大学深草キャンパス:成就館入口、りゅうこく国際ハウス

問い合わせ先:

龍谷大学

政策学部教務課 (担当:石倉) TEL:075-645-2285

e-mail:seisaku@ad.ryukoku.ac.jp

株式会社オーシャンブルースマート

京都支社 PR広告責任者(担当:木間) TEL:080-5980-3015

e-mail:c.konoma@obsiot.com