(Announcement)How to Spend the Summer Holidays A Request to Prevent the Spread of Infection

To All Students:

This summer is different from summers in the past. Once again, there is an increase in Novel Coronavirus infections. Students, the summer vacation is just beginning, but please do not hesitate to take note of this fact.

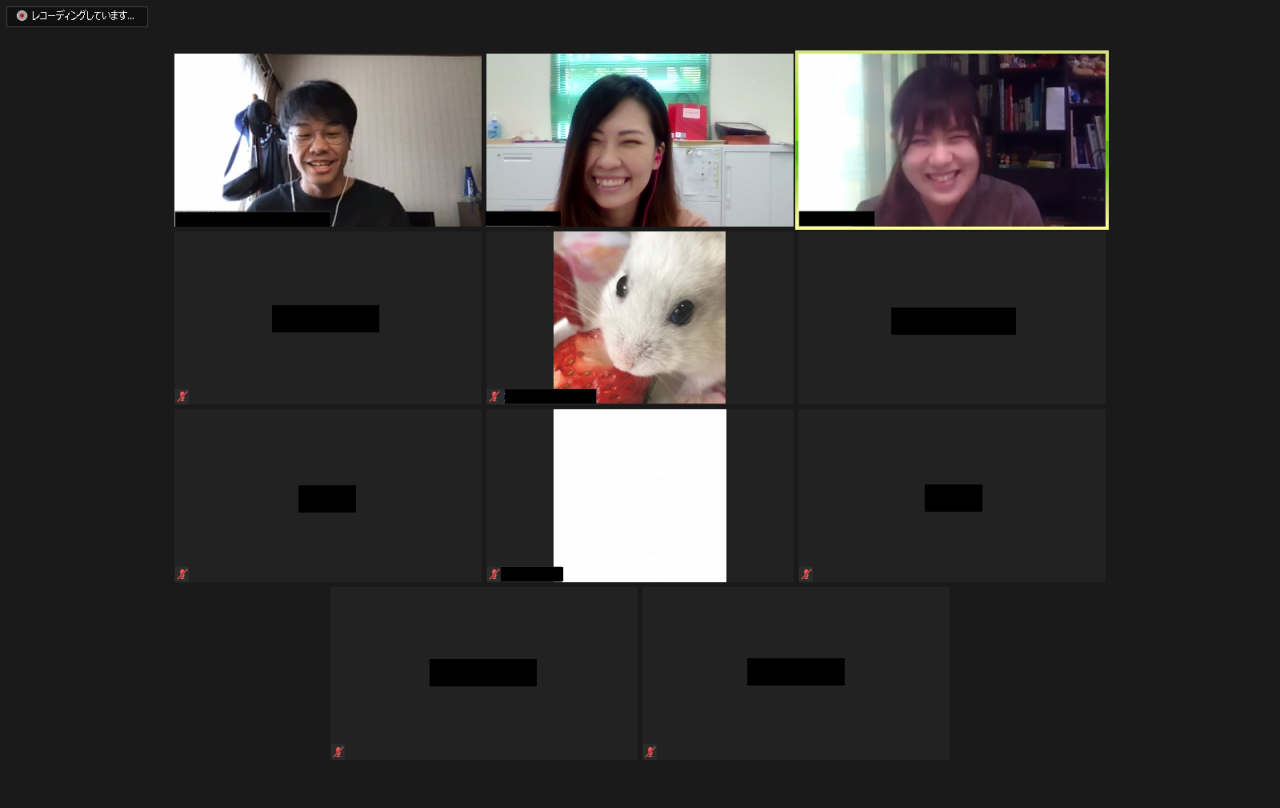

Semester 1 (Spring) classes were held online. I would like to express my sincere appreciation to you for continuing your classes. I imagine you must have suffered from eye fatigue and many other problems. Some of you may have wanted to get out of class or have some kind of release. Some may want to have long discussions with friends over a meal.

However, to protect your health, please refrain from participating in drinking parties, social gatherings, and singles parties during this summer vacation. It is not just a matter of your own health. This is to protect the health of your family members and others. The top priority now is to prevent infection. Let’s get into the habit of carefully assessing the situation and considering which actions to take.

This unfortunate Coronavirus situation is sure to change the way society works. A big social change is currently taking place. There is a strong possibility that our former values and common sense will no longer be workable. If so, we must enhance our intellectual creativity. Strength is required to overcome difficulties in such a crisis.

Let’s make use of our ingenuity to establish a “learning attitude” during this summer vacation. For this purpose, try to develop the habit of reading books. It’s also fun to revisit a children’s book that you have read before. For example, “Momo” by Michael Ende. Various themes are woven into this book, and it provides an opportunity to reexamine modern society. If you have an interest in the topic of humans and infectious diseases, I recommend “The Plague” by Albert Camus. Also, you could read books which were introduced in your classes.

During long vacations, people tend to live loosely. However, the Novel Coronavirus requires us to live a more conscious and moderate lifestyle. You should establish a lifestyle which allows you to regulate yourself, not one of self-restraint imposed from above. For yourself. For everyone. If you are creative and learn how to live brightly and enjoyably, you will be able to smoothly connect smoothly to your classes in the Fall.

I think everyone is worried about how classes will be in Semester 2 (Fall). We will make a careful judgement while assessing the situation, and will post this on the University website in late August.

Finally, please allow me to repeat myself once again. Please refrain from participating in drinking parties, social gatherings, and singles parties during this summer vacation. I ask you to please be considerate, modest, and careful in your daily life.

Takashi Irisawa, President

Ryukoku University・Ryukoku University Junior College

August, 2020