ボランティア入門講座Ⅰを実施しました【ボランティア・NPO活動センター】

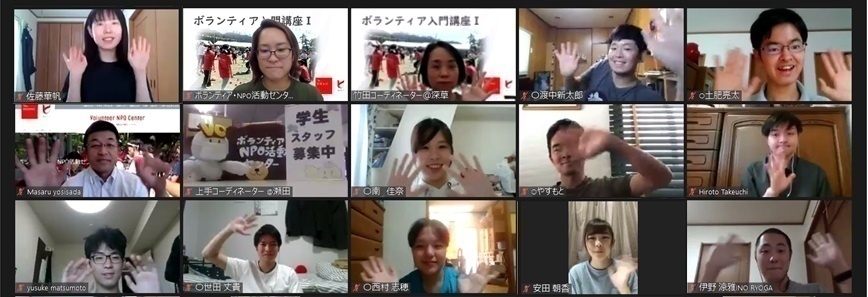

8月5日・6日、センターのボランティアコーディネーターによる『入門講座Ⅰ』(ボランティアの基礎的な事柄の講義)を、オンライン(zoomを使ったLIVE)形式で行いました。

今回はパワーポイントを表示しながら、zoomの投票機能やチャット書き込み機能を使ったり、ブレイクアウトルームに分かれて感想を共有し合うなど、受講者参加型で実施しました。

この様子は、当日参加できなかった学生を対象にオンデマンド視聴ができるよう準備を進めています。既にオンデマンド視聴を希望している学生も多く、今回の受講者数を合わせると75名の参加者になり、ボランティアへの関心の高さが伺えます。

【受講した感想@ブレイクアウトルーム】

・今までボランティアに対してはぼんやりとしたイメージしかなかったが、定義なども聞けてボランティアについて深く知る事ができた。

・難しいものだと思っていたが、ボランティアのハードルが下がった。

・自粛が明けたらボランティアに参加したいと思った。

・ボランティアには、色々な活動がある事がわかりました。積極的に参加してみたいと思います。

・ボランティアの言葉の本当の意味を知れました。

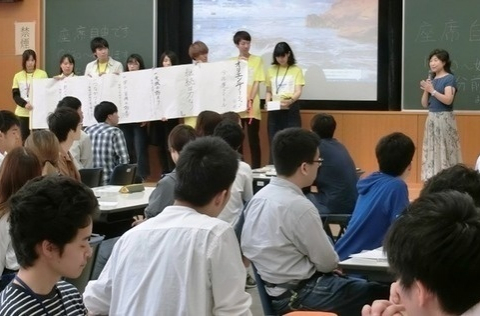

ボランティア経験を語る動画出演の学生スタッフたち

【学生スタッフの活躍】

講座当日は、ブレイクアウトルームで受講者がスムーズに感想を言い合える雰囲気を作るために、学生スタッフが協力参加してくれました。

準備段階では、プレ企画同様ボランティア体験談動画の出演協力もあり、今回も学生スタッフの協力なくして実施することはできなかったと思います。

また、講座直後には深草と瀬田の部屋に分かれて、各キャンパスの学生スタッフの活動紹介の時間を設けると、居残って学生スタッフの話を聴いたり積極的に質問するなど、さらに活動に関心を寄せる受講者もいました。

引き続き8月24日の『入門講座Ⅱ』、そして二学期に行う『ボランティア体験』の準備を進めてまいります。ボランティアに関心のある人は、ぜひ申し込んでください。