文学部博物館実習十二月展を開催します。【文学部】

文学部にて博物館学芸員を取得する学生が受講する「博物館実習」の授業風景はどのようなものなのか、その一端を紹介するために、文学部歴史学科文化遺産学専攻の神田雅章先生が「十二月展」開催の報告をいただきました。

博物館実習とは、学芸員という博物館等で働くための資格を取得するために修得しなければならない科目です。

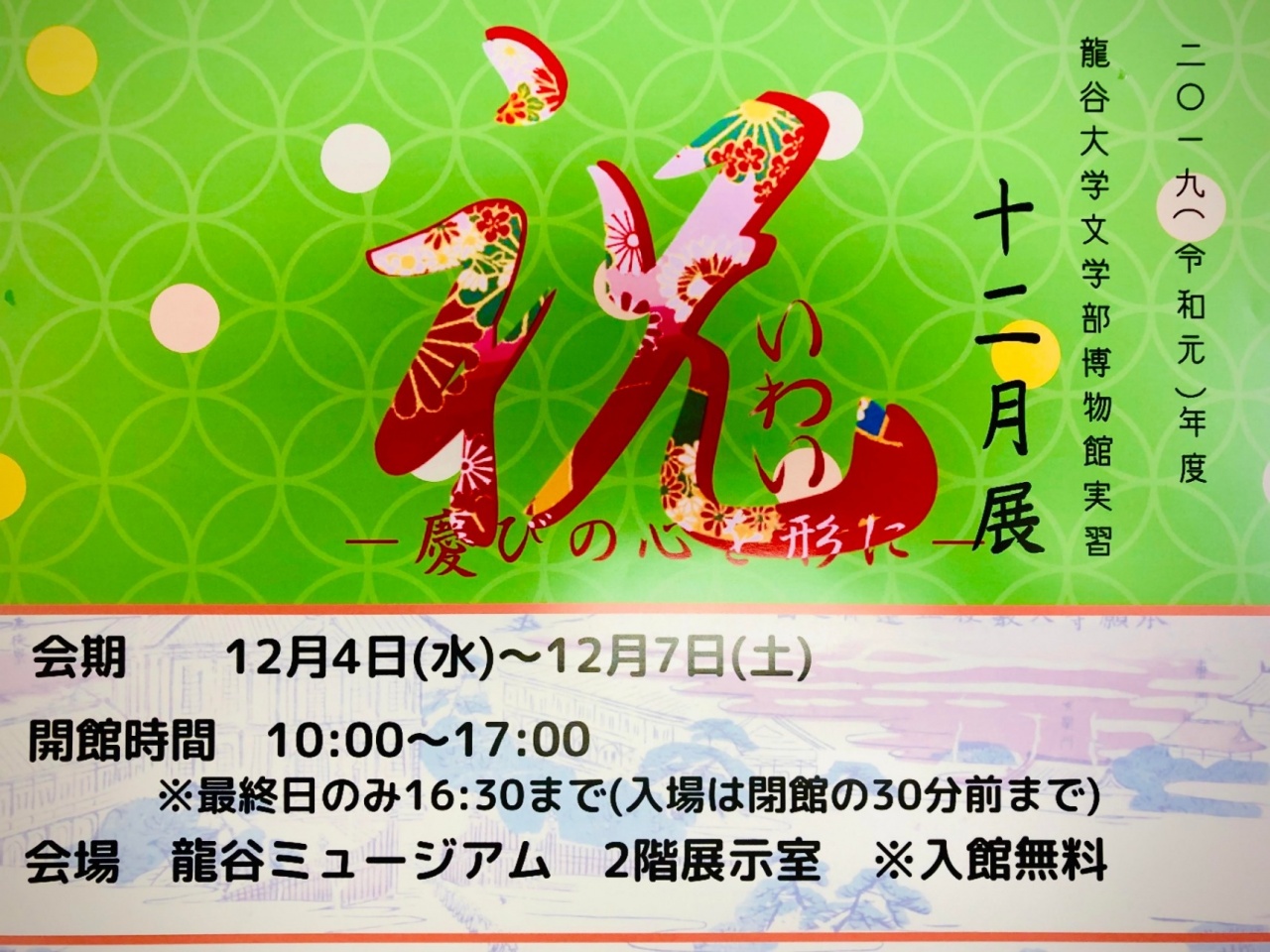

その博物館実習生がこれまで学んできた成果の集大成として毎年12月上旬に「十二月展」を実施しています。今年は改元されたことに加え、龍谷大学博物館実習主催の「十二月展」は40周年を迎えるという記念する年であります。

そのような中で改めて「祝い」という在り方を考え、「祝 ー慶びの心を形にー」をテーマに開催します。

博物館展示、大宮学舎本館での催しを通じて、多彩な祝いの形を是非ご覧ください。

本展が皆様に、長い歴史のなかで様々な姿を見せ続けてきた京都の魅力を再発見していただくとともに、京都に息づく文化を再認識していただく機会になればと思います。

開催期間: 2019年12月4日(水)~12月7日(土)

開館期間: 10:00~17:00 ※最終日のみ 16:30 まで(入館は閉館の30分前まで)

会 場: 龍谷ミュージアム 2階展示室 〔入場無料〕

■関連イベント

展示『博物館実習~50年の軌跡~』

半世紀から続く博物館実習の歩みを年表や当時の記録を通じて紹介します

日時: 12月4日(水)~12月7日(土)10:00~17:00 ※最終日のみ 16:30 まで(入館は閉館の30分前まで)

会場: 龍谷大学大宮学舎本館1階展観室

入館料: 無料

ワークショップ『水引ポチ袋を作ろう!』

日時: 12月6日(金)、12月7日(土)①11:30 ②13:30 ③15:30

(各1時間を予定)

会場: 龍谷大学大宮学舎本館1階会議室

定員: 各8名

参加費: 無料

ワークショップ『紋切りではがきづくり』

日時: 12月4日(水)、12月5日(木) 10:00~17:00 ※最終日のみ 16:30

会場: 龍谷大学大宮学舎本館1階会議室

定員: 1度に8名まで

参加費: 無料

体験『衣装で感じる日本の祝い~衣装体験をしてみよう~』

歴史ある大宮本館で平安時代~明治時代の衣装体験と写真撮影をしてみましょう

日時: 12月4日(水)~12月7日(土)10:00~17:00 (最終受付16:30)

会場: 龍谷大学大宮学舎本館2階会議室

定員: 1度に6名まで

参加費: 無料 ※ただし衣装には限りがあります

本館(重要文化財)ツアー『大宮本館歴史旅』

日時: 12月4日(水)~12月7日(土) ①11:00 ②13:00 ③14:00 ④15:00

(各30分程度を予定)

集合場所: 龍谷大学大宮学舎本館正門入り口付近

定員: 20名

参加費: 無料

■お問い合わせ

龍谷大学大宮学舎

〒600-8268

京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1

TEL:075-343-3311