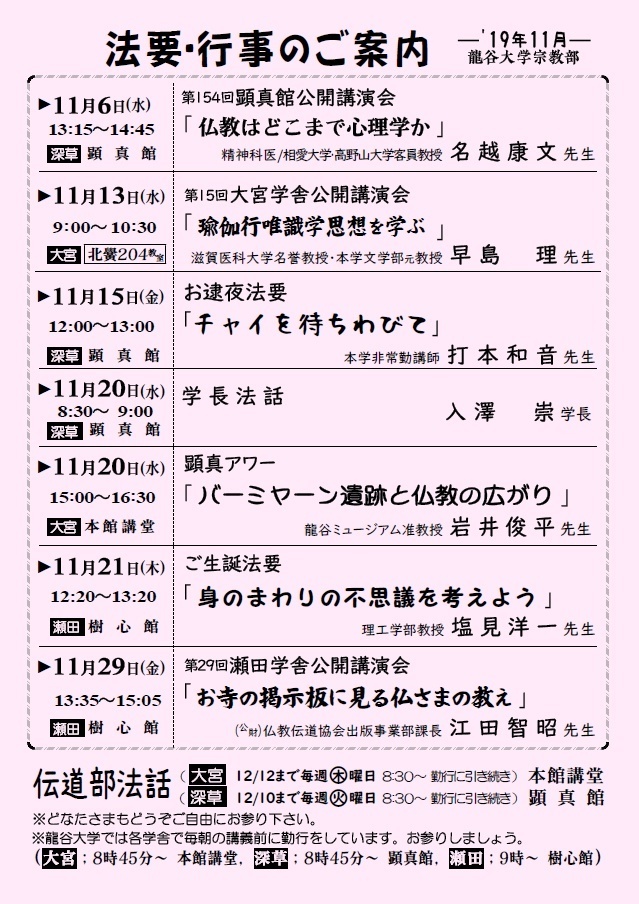

2019年11月の法要・行事のご案内

■11月6日(水) 13:15~14:45

顕真館公開講演会

仏教はどこまで心理学か

精神科医/相愛大学・高野山大学客員教授 名越 康文 先生

深草学舎 顕真館

■11月13日(水) 9:00~10:30

大宮学舎公開講演会

瑜伽行唯識学思想を学ぶ

本学元教授 早島 理 先生

大宮学舎 北黌204教室

■11月15日(金) 12:00~13:00

お逮夜法要

チャイを待ちわびて

本学非常勤講師 打本 和音 先生

深草学舎 顕真館

■11月20日(水) 8:30~9:00

学長法話

学長 入澤 崇 先生

深草学舎 顕真館

■11月20日(水) 15:00~16:30

顕真アワー

バーミヤーン遺跡と仏教の広がり

龍谷ミュージアム准教授 岩井 俊平 先生

大宮学舎 本館講堂

■11月21日(木) 12:20~13:20

ご生誕法要

身のまわりの不思議を考えよう

講 師:理工学部教授 塩見 洋一 先生

瀬田学舎 樹心館

■11月29日(金) 13:35~15:05

瀬田学舎公開講演会

「お寺の掲示板」に見る仏さまのおしえ

仏教伝道協会 江田 智昭 先生

瀬田学舎 樹心館

※学生法話の情報は別途ご案内いたします。

※どなたさまもどうぞご自由にお参り下さい。

※龍谷大学では各学舎で毎朝の講義前に勤行をしています。お参りしましょう。

大宮:8時45分~ 本館講堂、深草:8時45分~ 顕真館、瀬田:9時~ 樹心館

(朝の法話がある日は、15分早く開始します)