鞠智城シンポジウムのご案内(文化遺産学専攻 國下多美樹先生)【文学部】

文学部の学科専攻では、学内外で様々な活動を行っています。各学科専攻の活動とはどのようなものなのか、その一端を紹介するために、文学部歴史学科文化遺産学専攻の國下多美樹先生からシンポジウムのご案内をいただきました。

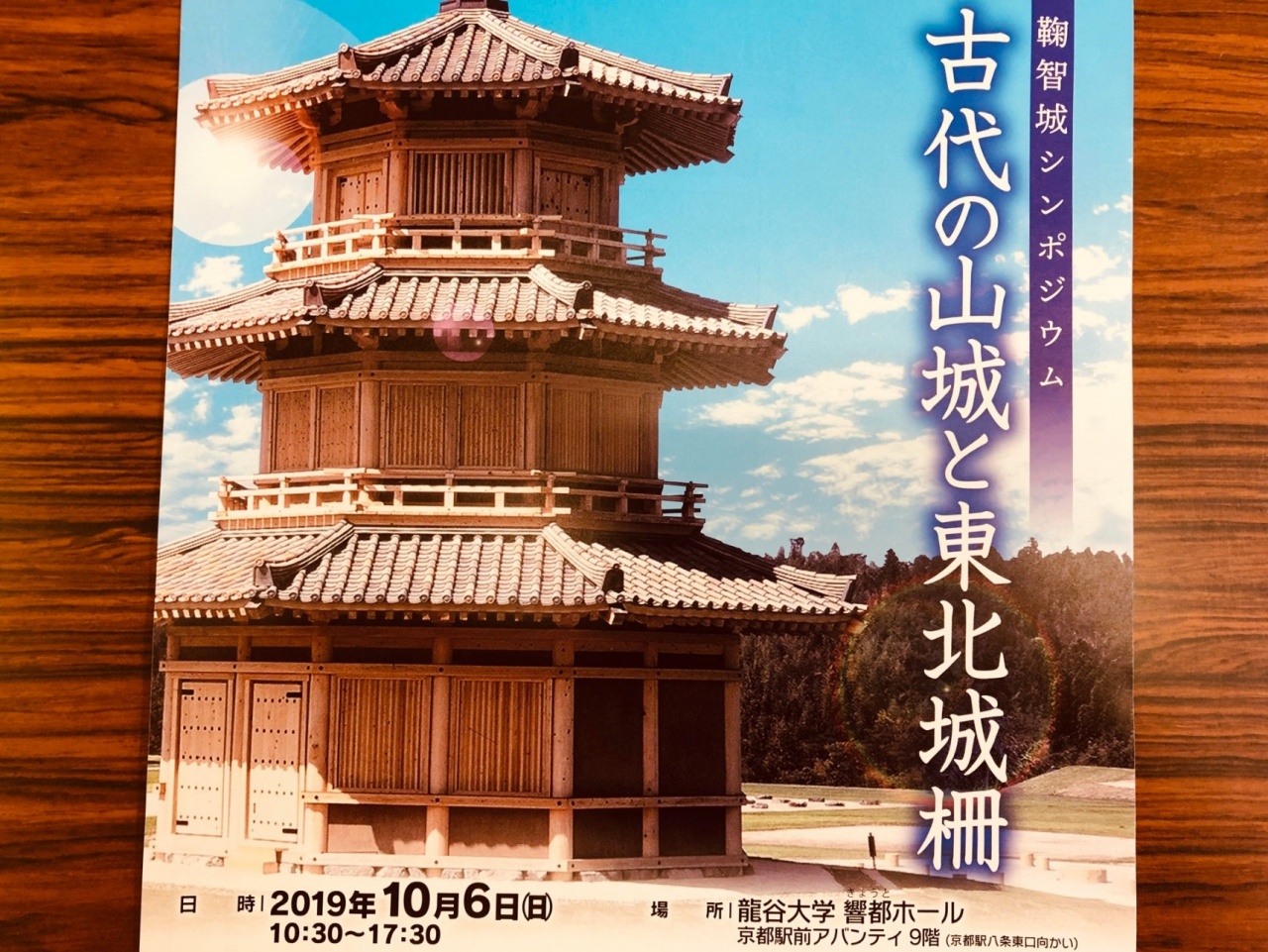

歴史学科文化遺産学専攻では、学部充実を目的に歴史シンポジウムを開催いたします。今年度は、熊本県・熊本県教育委員会と龍谷大学文学部の共催で、熊本県山鹿市に残る7世紀の古代山城、国史跡鞠智城(きくちじょう)を中心に置いた、鞠智城シンポジウム「古代の山城と東北城柵」を実施いたします。今回は、西日本の古代山城と東北の城柵を比較することをねらいに、5本の講演・報告と相互討論を予定しています。準備では、文化遺産学1回生も加わります。多数のご参加をお待ちしています。

<日時>

2019年10月6日(日) 10:30~17:30

<場所>

龍谷大学響都ホール

京都駅前アバンティ9階(京都駅八条東口向かい)

<講演>

『古代の城柵と山城』 熊谷公男氏(東北学院大学名誉教授)

『都からみた古代山城と城柵』 國下多美樹氏(龍谷大学教授)

『東北古代城柵の構造と機能』 八木光則氏(岩手大学平泉文化研究センター客員教授)

『関東・東北の古墳時代社会の動熊と城柵の成立』 若狭 徹氏(明治大学准教授)

<報告>

『古代山城 鞠智城の調査と成果』 村崎孝宏氏(熊本県教育委員会)

<パネルデスカッション>

コーデネーター 佐藤 信(人間文化研究機構)

パネリスト 熊谷公男氏、國下多美樹氏、八木光則氏、若狭 徹氏、村崎孝宏氏

<主催>

熊本県・熊本県教育委員会・龍谷大学文学部

<後援>

明治大学国際日本古代学研究クラスター

熊本県文化財保護協会

<協力>

文化庁 地域文化創生本部

<参加申し込み>

添付ファイル「鞠智城シンポジウム参加申込書」にご記入の上、封書かハガキに貼ってご送付ください。