ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

学生レポ7日目:R-STEPプログラム <上生菓子作り体験、南禅寺、永観堂>【R-Globe】

2023年12月5日(火)から15日(金)まで、海外協定校の学生を対象に、短...

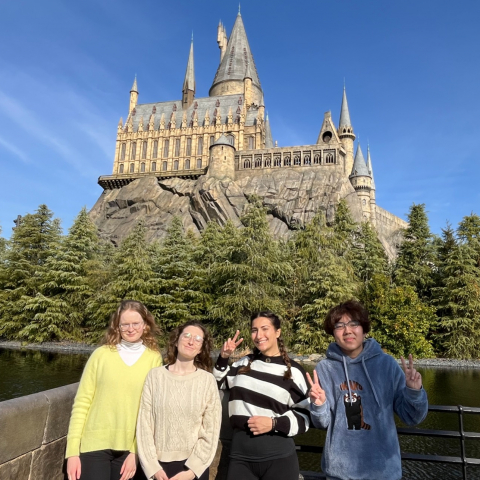

学生レポ6日目:R-STEPプログラム <USJデイトリップ>【R-Globe】

学生レポ6日目:R-STEPプログラム <USJデイトリップ>【R-Globe】 2023...

タバコの健康に対する悪影響など、様々な負の面を紹介してきました。 こ...

社会活動家・幾田桃子氏が“ジェンダー平等”をイメージしたドレスを西本願寺書院で発表。世界有数のファッション誌に掲載【ジェンダーと宗教研究センター】

世界有数のファッション誌『ハーパーズ バザー(Harper’s BAZAAR)』(...

12月26日(火)と27日(水)、知能情報メディア課程 3年の 竹内 槙作 さ...

12月9日、龍谷大学矯正・保護総合センター主催の第13回矯正・保護ネッ...

2024(令和6)年3月3日(日)に行われた第38回管理栄養士国家試験の合格者発表が3月29日(金)に行われました。

2019年度~2023年度の直近5年合格率(平均)は98%となりました。※全国合格率(令和6年 49.3%)

農学部食品栄養学科では、実践力をもった管理栄養士の輩出をめざし、手厚い国家試験対策はもちろん、全国でも少ない、農学部にある管理栄養士養成施設である特長を活かした「食」と「農」を実践的に学ぶ様々な取り組みを行っています。

2015年4月に農学部が開設し、今回が5回目の管理栄養士国家試験の受験となりました。今後も「食」と「農」を理解した管理栄養士の育成に努めてまいります。

■管理栄養士国家試験(国試)対策についての詳細はこちら

本学の「ジェンダーと宗教研究センター」の副センター長を務める、大谷由香文学部准教授による以下のコラムが、2024年3月21日の「京都新聞」夕刊に掲載されました。

「サヨナラ龍大」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1222549

大谷准教授による同紙掲載の他のコラムや、同准教授の研究を取材した同紙掲載の記事には、以下のものがあります。

「『進撃の巨人』と『涅槃経』」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1187318

「ポジティブ諸行無常」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1148561

「2001年9月11日」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1108330

「祇園祭と牛頭天王」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1066036

「カリフォルニア・ロール・仏教」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1026248

「「性差別する仏教」をどうしよう」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/985923

「死を考え数千年 仏教も揺れ続け(インタビュー連載 「生きる」を語る~京都ALS嘱託殺人事件から)」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/671285

ぜひ、ご覧ください。

2023年12月14日(木)、農学部×旭松食品株式会社『あたらしい「こうや豆腐」のカタチプロジェクト』に短期大学部からも参画し、最終報告会が開催されました。

本プロジェクトは、農学部・農学研究科の有志に加え、短期大学部の学生が参画し、約40名(11チーム)が「こうや豆腐」の新しい魅力を引き出すアイデアを出し、製品開発に取り組む活動です。2023年5月から約半年間かけて準備し、今回、若者、老齢者、子ども、そしてペットに至るまでに配慮した、食事や知育菓子など、学生ならではの自由なアイデアをポスターセッション形式で発表しました。

審査は、旭松食品株式会社から、研究開発本部 研究所 副主任研究員 石黒 貴寛氏、研究開発統括部 商品開発一課 宮下 愛美氏の2名と、龍谷大学からは入澤崇学長をはじめとした4名が、独創性や表現力、実用性、問題発見などの観点で行い、優秀チームを表彰しました。

学生たちから『こうや豆腐』のイメージを大きく覆すようなアイデアがたくさん発表され、旭松食品株式会社のおふたりから、驚きの声があがっていました。

学生たちは、学外実習(保育実習Ⅰ(施設)、保育実習Ⅱor保育実習Ⅲ、教育実習(秋期))の合間を縫って、9月の中間発表後、こうや豆腐を活用したアイデアを形にし、発表しました。子ども達が安心して食すこと(アレルギー除去)ができる「あんかけ肉団子」、同じ「あんかけ肉団子」大人用に活かす工夫も伝えました。こうや豆腐をデザートに利用し試食として提供しました。

どのチームの発表もそれぞれのアイデアが光る印象に残るものでした。学生たちの熱のこもったプレゼンテーションに、審査員と来場者も興味津々でした。本プロジェクトに参加した学生たちは、頭の中で巡っていたアイデアを「かたち」にする難しさ、それを自分たちの言葉で提案するわくわく感や楽しさを感じていました。アイデアに対し、時には厳しいコメントがあったかもしれませんが商品開発の現場の声を聞かせていただくことで、自身の学びがどのように社会とつながっていくか、自身の将来を考えるきっかけになる企画に取り組みました。

「なにかに挑戦したい!」、「新しいことに取り組んでみたい!」という思いを持っている学生の芽を育てていく農学部の取り組みに参画した企画でした。参画するにあたり、思っていた以上に大変だったこともあったと思います。しかし、少しでも学生たちの学びが、来年度以降の就職園での取り組み、3年次編入後の学びに繋がればと思います。

チーム名:kodomo豆腐

タイトル:みんなで同じ食事を楽しもう!

子どもの食と栄養では講義内容と関連付けて、調乳や離乳食、幼児食等の調理実習を数多く取り入れ例年8回の調理実習を実施しています。今年度はコロナ禍のため、調理実習室でソーシャルディスタンスに配慮して、クラスを半分に分け実施しました。5歳児に向けた保育所(園)給食の献立を学生自身が献立内容を考え、自分たちで食材購入し、調理を行うという演習を実施しました。保育者を目指す学生にとって、食に関わる知識や技術を体得する機会が少なくなり、自立した生活の基礎となる「食生活の自立」が難しい現状を踏まえ、「食」をより身近なものとして捉え、「食べることの大切さ」を幼児たちに伝えるため、そして自身の食生活を見直す機会となる重要な実習となりました。

今回は学生の立てた献立を紹介します。季節感、いろどり、栄養バランス、食材原価などを考え立てた力作です。学生たちはこの調理実習後、「給食を作る栄養士さんや調理員さんも子どもたちのことを思って様々な工夫をされているということを実感した」、「自分たちでメニューを考え、買い物もして一から作るという作業をして,大変だと感じるともに、毎日これを作ってくれていると思うと、とてもすごいことだと思う」などの感想を述べていました。