日伊少年司法シンポジウムを開催

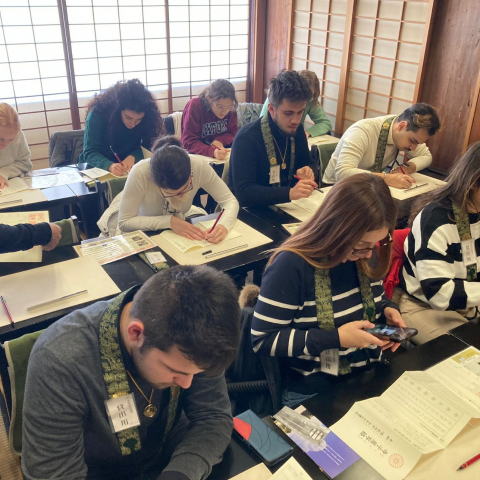

2024年3月10日、龍谷大学矯正・保護総合センター(龍谷大学深草キャンパス至心館)において、日伊少年司法シンポジウム(「イタリア未成年(少年)裁判所から日本の少年司法について考える」)が以下のとおりハイブリッド形式で開催され、研究者、実務家、マスコミ関係者など約60人が参加した。シンポジウムでは、龍谷大学矯正・保護総合センター長の浜井浩一(龍谷大学法学部教授)による企画趣旨と日本とイタリアの少年司法の制度的な特徴についての導入講義に続いて、イタリア共和国サレルノ未成年(者)裁判所長のDott.Piero Avallone判事による基調講演が、お茶の水女子大学の小谷眞男教授の通訳によって行われた。基調講演後に龍谷大学の村井敏邦名誉教授による指定討論が行われ、さらに参加者からの質疑を通してAvallone判事、浜井、小谷による解説が行われた。Avallone判事の講演概要は添付ファイルをご覧ください。

◆開催日時

2024年3月10日(日)13:00~17:00

◆場所

龍谷大学深草キャンパス至心館

◆当日のプログラム

主催者挨拶(5分)

1. 企画の趣旨・日伊少年司法の特徴(20分)

龍谷大学矯正・保護総合センター長 浜井浩一

2.「イタリア少年司法と未成年裁判所の役割」(100分)

サレルノ未成年裁判所長 (Tribunale per i Minorenni di Salerno)

Dott. Piero Avallone判事

(通訳 お茶の水女子大学教授 小谷眞男)

休憩(10分)

3.イタリア少年司法から日本の少年司法を考える

(指定討論20分) 龍谷大学名誉教授 村井敏邦

4.質疑(20分)