2023年兵庫県丹波市での農業・地域活動における取り組みの学び

ここにメッセージを入れることができます。

2023(令和5)年台風第13号に伴う災害で被災した学生への各種奨学金等のお知らせ【学生部】

2023(令和5)年台風第13号に伴う災害で被災された皆さまに心からお見舞...

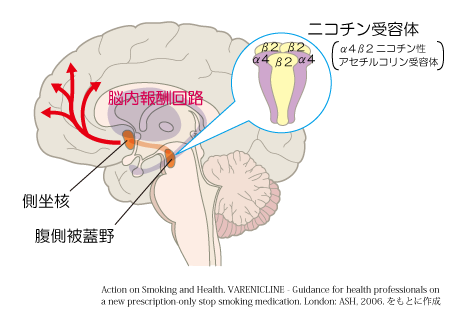

あらためて「ニコチン依存症」について確認しましょう。 ニコチ...

2023年度 龍谷大学 ホームカミングデー HOME COMING DAY <10月28日(土)...

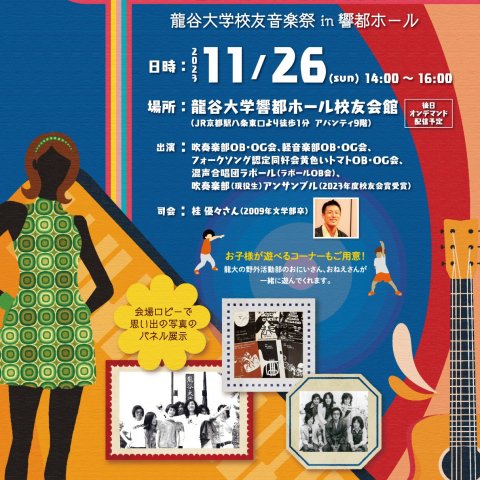

■2023年度 校友音楽祭11月26日(日)開催 今年も校友音楽祭の季節がやって...

【バドミントン部】「インドネシアマスターズ2023」混合ダブルスで西大輝選手(政3・スポーツサイエンスコース)・佐藤灯選手(2023年3月卒・ACT SAIKYO)ペアが準優勝

バドミントン日本代表B代表の西大輝選手(政3・スポーツサイエンスコー...

【報告】国内体験学習プログラムで徳島県三好地域を訪問しました。(ボランティア・NPO活動センター)

2023年9月5日(火)~9月7日(木)の期間、国内体験学習プログラム『四...

12月13日(水)2・3講時にこども教育学科1・2年生合同で実習報告会を行いました。

こども教育学科では学科開設以来、実習指導において「やりっぱなしにしない実習教育」を掲げ、実習での学びを振り返り、仲間と共有して、自らの課題を見出すプロセスを大切にしています。この日の実習報告会では2年生はもちろんのこと、はじめての実習を控えた1年生からも数多くの意見や質問があり、活発な議論が交わされ、両学年とも充実した学びを得る機会となりました。

学生は少人数のクラスに分かれて担当教員の見守りのもと、主体的に実習経験についてじっくりとディスカッションした上で問題提起するテーマを決め、そのテーマについての調査、資料収集、検討をふまえレジュメを作成、報告会でプレゼンテーションを行います。教員主導ではなく、学生が主体的にクラスの仲間と対話を重ねて学びを共有します。

どのクラスも仲間と協働し、試行錯誤しつつテーマを深く掘り下げる姿が見られました。実習報告会で取り扱う問題は、すぐに結論が出せない命題ばかりですが、問いを粘り強く問い続けるプロセスにこそ意味があるのではないかと考えています。卒業後も「答えの出ない問い」を忍耐強く追究し続け、学び続ける保育者になってほしいと願っています。

2023年11月25日(土)、本学社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)ならびに犯罪学研究センター(CrimRC)は、科学研究費基盤研究(A)「トランスナショナル時代の人間と『祖国』の関係性をめぐる人文学的、領域横断的研究」(研究代表:岡真理早稲田大学教授)との共催で、Onur Özata(オヌル・エザータ)弁護士連続講演会「<ホームランド>をレイシズムから考える」第1回目の講演として、「ドイツにおける制度的レイシズムとNSU事件」を京都大学北部キャンパス益川ホール(京都府京都市左京区吉田本町)にて開催し、約20名が参加しました。

>>イベント実施概要

はじめに、岡 真理教授が開会の挨拶を行いました。岡教授は、「ホームランドとは何か、人々はホームランドをどのように生きているのかを考えるために様々な講演会等を実施してきた。今回は、オヌル・エザータ氏を招き、ドイツにおけるレイシズムについて伺いたい」と述べました。

岡 真理教授(早稲田大学)

金 尚均教授(龍谷大学)

講演に先立ち、金 尚均教授(龍谷大学法学部/社会的孤立研究回復支援研究センター・ヘイトクライムユニット長)がNSU事件1の概要を解説しました。

次に、移民被害者遺族の代理人をつとめる弁護士オヌル・エザータ(Onur Özata)氏が講演を行いました。通訳は、金尚均教授と鈴木克己教授(東京慈恵会医科大学)がつとめました。

オヌル・エザータ氏による講演の概要は、次の通りです。

「2000〜2011年にドイツにおいて、ネオナチ・テロリストグループ『国家社会主義地下組織(NSU)』がトルコ系移民、ギリシャ系移民、警察官10名を殺害した事件が発生した。この事件の重要なポイントは、純粋なドイツ人でない人が殺人の標的にされたこと、そして、当初の捜査機関には、極右組織による犯行であるとの認識が全くなかっただけでなく、犯罪の嫌疑がむしろ被害者に向けられたことにある。捜査機関の失策が明るみに出たことで、ジャーナリストらから批判が寄せられた。

このNSUを巡る裁判は、戦後ドイツで最も長期化した裁判である。NSUによる事件は、ドイツにおけるこれまでの人種差別克服の努力をなし崩しにした。

2012年、当時の首相であるアンゲラ・メルケル(Angela Dorothea Merkel)は、関与した者を全員検挙して、原因究明を行うと宣言した。これを受けて、連邦および各州による15の事件究明委員会が設立された。そこでは、捜査が偏見なく行われたわけではなく、重大な欠陥があったこと、ネオナチを危険視していなかったこと、NSUは全土に支援ネットワークを有していること、憲法擁護庁(公安)は機能不全に陥っていたこと等が認定された2。

NSU事件からは、捜査機関は可能な限り、ヘイトクライムの存在を認識しなければならないこと、国家と社会は人種差別に向き合わなければならず、日常的な差別や制度的差別をタブー化せず、問題を矮小化しないこと、移民の人々の背景や多様性を考慮しなければならないことが教訓として得られが、未だに全容は解明されていない。」

オヌール・エザータ氏(弁護士)

次に、中村一成氏(ジャーナリスト)が講演を受けてコメントをしました。

「NSU事件では、ドイツ市民として暮らしてきた人たちが、移民だからという理由で、ギャングや密売人と疑われ、被疑者扱いされた。被害者がユダヤ人であれば、捜査当局の見立てや捜査のスピードが異なっていたのではないか。捜査当局と市民の間には、ヘイトクライムに対する認識の差があるのではないか。

日本においても、ヘイトクライムが頻発している。1997年に愛知県で起きた「エルクラノ事件」では日系ブラジル人少年が襲われ死亡し、2021年に京都府で起きた「宇治ウトロ地区放火事件」では在日コリアンが暮らすウトロ地区で放火による大規模な火災が発生した。被害者らは、社会的排除を受け、それが差別に繋がったケースである。日本は、ヘイトクライムの根絶宣言を行うべきである。そして、ヘイトクライムに対しては、量刑のガイドラインを作成し、適切に対処するべきである。」

中村一成氏(ジャーナリスト)

その後、オヌル・エザータ氏、中村一成氏に加え、岡真理教授、金尚均教授、鈴木克己教授を交えて、会場参加者からの質疑応答を含めたディスカッションを行いました。

そこでは、NSU事件の背景にあるドイツにおける近年のレイシズムの勃興、日本におけるヘイトクライムに対する認識の変化等、日本・ドイツ両国のヘイトクライムに関する話題等、幅広く議論が交わされました。

会場の様子

【補注】

1 詳細は、本学犯罪学研究センターが2018年8月20日に開催した講演会「ドイツにおけるネオナチ組織による連続殺人事件裁判とヘイトクライムの克服」のレポートをご覧ください<https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2314.html>。

2 ドイツ連邦議会のNSU事件究明委員会による最終報告書の詳細は、金尚均「日本におけるヘイトクライム」立命館法学405・406号(2022年)138頁をご覧ください。

龍谷大学(以下「本学」)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)およびLINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」)と包括連携協定を2023年12月15日に締結しました。

先端技術やスタートアップ支援に関するノウハウなどを活用して、社会課題解決や人材育成を推進する場として本学が整備を進める「龍谷大学京都駅前新拠点(仮称)」の構築や、本学のDX(デジタルトランスフォーメーション)への連携・共創を推進します。

なお、協定締結式当日は、新拠点において京都市との連携・共創も企図していることから、来賓として門川大作京都市長にもご同席いただき、協定式を執り行いました。

詳しくはプレスリリースをご覧ください。

▲本日開催された包括連携協定締結式の様子(龍谷大学 深草キャンパス(京都市伏見区)にて)▲

(左より:LINEヤフー株式会社 上級執⾏役員 マーケティングソリューションカンパニーCEO 池端 由基、龍谷大学 学長 入澤 崇、ソフトバンク株式会社 取締役会長 宮内 謙、京都市長 門川 大作(来賓))

「龍谷大学京都駅前新拠点(仮称)」では、本学が有する多様な学問領域を交流・融合させ、社会変革や価値創造を牽引する人材を育成します。本学の学生に留まらず、他大学の学生や社会人などにも広く開放し、従来型の大学キャンパスでの展開を超えた「学び」や「成長」の機会の提供を目指して、2027年度中の運営開始に向けて整備を進めます。

この拠点における、Beyond 5G(第5世代移動通信システム)などの最先端技術の実用化に向けた実験環境の整備や、AIやIoTなどのテクノロジーを活用した最新のソリューションや先端技術を体験できる施設の構築に向けては、ソフトバンクと検討を進めます。 さらに、本学がこれまでも注力してきた学生ベンチャーについて、ソフトバンクグループが持つスタートアップ支援に関する知見やノウハウの提供を受けることで、この拠点が京都から有力なスタートアップを創出するための共創を支援する場となるように連携してまいります。

また、ソフトバンクが掲げる「スマートキャンパス構想」のもと、LINEヤフーとも連携しながら、さまざまなデジタルソリューションを活用して大学運営のデジタル化やデジタル環境の整備に取り組み、本学のニーズに沿ったDXを推進します。

<包括連携協定の内容(一部抜粋)>