実践真宗学研究科では、体系的な理論研究と実習を中心とした現場での活動を軸に、”理論と実践”を取り組んでいます。

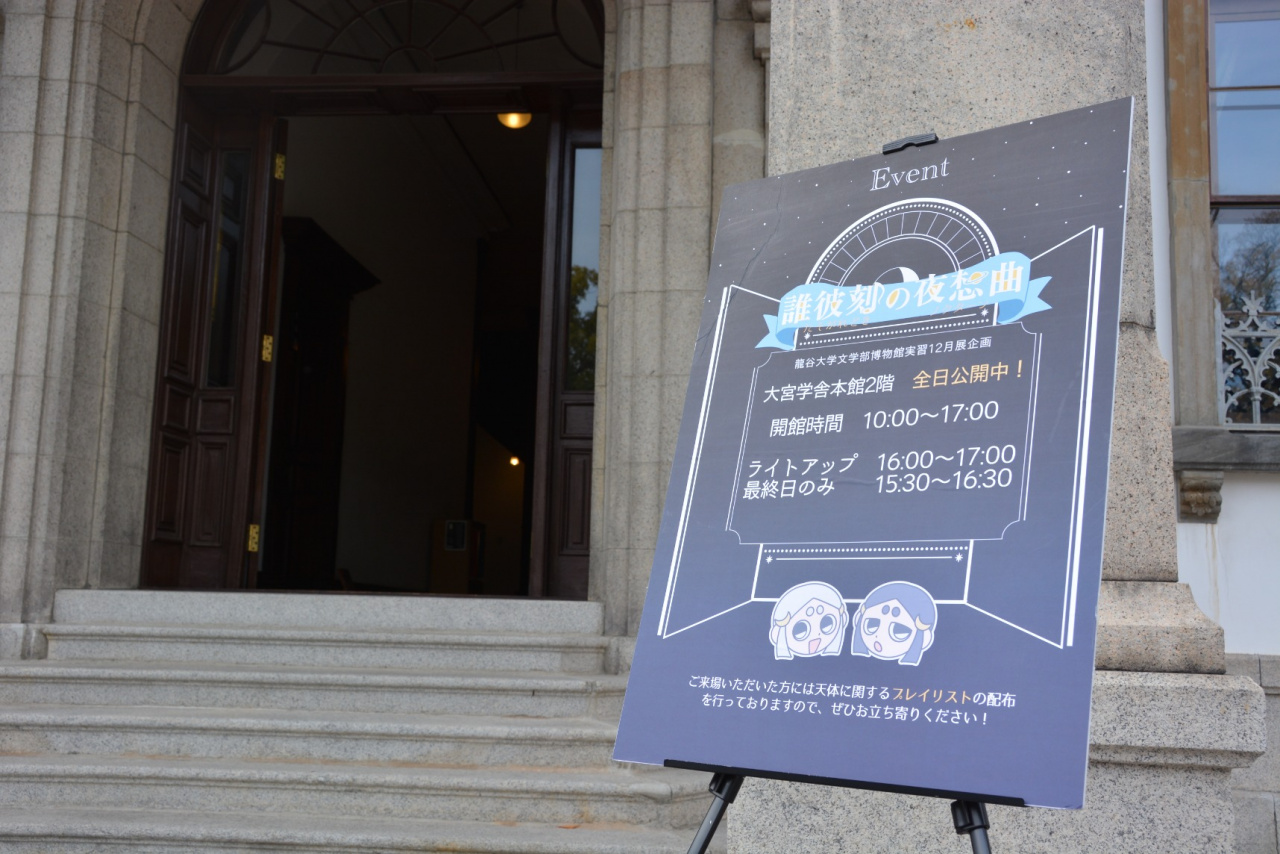

実践真宗学研究科において重要な位置づけである実習について、毎年、「実習報告会」を開催し、修了生が実習の成果を研究科の内外に向けて発信しています。今年度は、11月2日(木)に龍谷大学実践真宗学研究科 実習報告会を開催しました。

実習報告会の内容について、先輩たちの実習報告を聞いた、実践真宗学研究科1年生の学生の皆さんの声をもとにご紹介します。

那須研究科長よりご挨拶

1.「パワーポイントを用いた法話実践」

発表者:研究科3年 亀井さん(葛野ゼミ)

今回の発表では、パワーポイントを用いた法話実践がテーマである。従来の伝道方法として、主に口述による聴覚や黒板を使った視覚が挙げられるが、亀井さんは視覚の部分をパワーポイントの特徴を活かし、聴聞者の立場になって考察し、伝わる伝道として用いることが可能なのかどうか、実習先でのアンケート調査からのデータ分析によって、可能性の根拠と今後の課題を示された。

可能性として、パワーポイントの特徴である写真やイラストなどを提示し、さらにイラストや文字を動かすことのできるアニメーション機能を使うことで、従来の黒板では表現することが難しかった部分を可能としている。

一方、課題としては板書の方が書かれたものが消すまでは残る点や機械操作の関係から手元を見ることが多くなり、聴聞者の顔をしっかりと見て語りかけることが少なくなってしまう点などを挙げ、実習での経験からそれらを示すことができたと思われる。

アンケート調査のデータから全体的に結果を捉えるとパワーポイント伝道の可能性は期待できるのではないだろうか。研究によって課題が見えたことは、今後寺院での伝わる伝道を継続していく上で大切なことである。

(コメント 研究科1年 大塚さん)

亀井さん「パワーポイントを用いた法話実践」

2.「念仏における一緒性」

発表者:研究科3年 米田さん(葛野ゼミ)

米田さんは、始めに僧侶と門信徒が共に念仏を唱える浄土真宗の伝統が失われつつあることへの危機感を伝道の課題とし、念仏の一緒性について研究していました。

浄土真宗の念仏の一緒性は、「浄土真宗の教えの救いの対象としての一緒性」と「身体的もしくは伝道の場の中での一緒性」二種類あると考察し、その調査の為他宗派の仏教行事へ参加し、その結果をまとめていました。

浄土宗知恩院で御忌大会(ぎょきだいえ)に行われる「ミッドナイト念仏」と時宗遊行寺の「薄念仏会」にそれぞれ参加し、米田さんの所感を述べられていた。それぞれの違いはあったものの、共通点として宗教的空間をうまく活用し、僧侶と参拝者の一体感は合ったものの参拝者はともにイベントに参加しているが念仏を共にするという一緒性の趣旨は伝わっていないと述べられていました。

最後に今後行う実習として「念仏セッション」が挙げられていました。目的として、1,自身の身体を使うことによって一体感を感じる2,念仏に親しみを持つきっかけ作り3,単なるイベントではなく本質的な教えの入口の三つでした。また、実習を通して身体性を用いた伝道の効果、仏教に求められるニーズ、興味やきっかけ作りとしての効果の調査を行うことをまとめとして述べられていました。

(コメント 研究科1年 佐々木さん)

教員・学生間で活発な意見交換が行われました。

3.「法話による自律神経機能への影響 ―喜びと怒りの閾値の変化による―」

発表者:研究科3年 木村さん(森田ゼミ)

木村さんの発表は「法話による自律神経機能への影響~喜びと怒りの閾値の変化による~」と題し、人間に生まれてきた有難さや、人間の罪悪性に対して気づきを与える法話は人間それぞれが持つ閾値にどのように作用し、自律神経機能に変化がみられるのかを、実際に寺院を含めた5つの施設で行った検証し、結果とともに発表されていました。

釈尊をはじめとする、親鸞聖人や蓮如上人が長寿であるという事実から、仏教的考えが持ち合わせる精神的な安定は長寿に関係しているのではないかと目を付け、また、近年発表されている精神歴なものが自律神経に作用し疾病に影響を与えている事実も挙げ、法話による影響の裏付けをいくつか挙げていらっしゃいました。

法話の持つ医学的作用を明らかにすることによって、法話を多くの人に聞いてもらうきっかけにつながり、またその機会を寺院だけでなく医療施設や介護施設など様々な施設で実施することが可能になると感じました。

(コメント 研究科1年 長尾さん)

木村さん「法話による自律神経機能への影響 ―喜びと怒りの閾値の変化による―」

4.「現代社会における「生きづらさ」への対応 ―浄土真宗における自死・自殺への対応から考える―」

発表者 望月さん(岩井ゼミ)

今回の望月さんの発表では、「現代社会における「生きづらさ」への対応」をテーマに自死・自殺への対応の観点から行った研究について話して頂きました。現在、自死・自殺の対応に関する活動を行っている団体の指向性や、自身の考える自死・自殺への対応が具体的にどういったものになるのかを、各活動における宗教性や特徴を“分析“することで整理していくことが研究の目的であるとし、その手法として、客観的調査分析の参与観察とインタビュー調査の二つの調査を通して研究されました。

実習先である、市民団体、行政、宗教者の三つのそれぞれ違う団体の自死対策の傾向を「自死対策の三段階」と呼ばれる、「事前予防」、「直前の防止、危機介入」、「事後対応」の三つの段階から、それぞれの団体がどれに適用しているのかを0〜3の数字で点数化して、グラフにまとめて比較されました。また併せて、活動に宗教性があるのか、他機関との連携、紹介等を行っているのかについても点数化し、グラフを用いて傾向を分析されました。

なぜ自死を予防する必要があるのかという質問に対して、“死にたい“に至った気持ちに寄り添い、受け止めることが必要であるからと望月さんが最後に話されていたのが印象的でした。

(コメント 研究科1年 福間さん)

望月さん「現代社会における「生きづらさ」への対応 ―浄土真宗における自死・自殺への対応から考える―」

杉岡先生よりご挨拶

今回の実習発表会を経て、発表者は、これまでの実習に対する手応えや修士論文の執筆に向けての気づきを得ることができました。

また、先輩たちの報告を聞いた学生たちは、今後取り組んでいく自らの実習に向けて、たくさんヒントを得られたことと思います。