2025年11月3日から7日まで、台湾において、仏教的価値を教育理念に取り入れている、世界16ヶ国52大学の学長他、研究者約140名が集い、「佛光山大学学長フォーラム」が開催されました。

11月4日に龍谷大学理事長・入澤崇氏は「一切衆生の利益安楽―古代インドから現代社会へ」と題して講演を行い、仏教文化学を専門とし、長年アジア各地で仏教遺跡の調査・研究に携わってきた入澤理事長は、仏教の西方伝播と「利他」の思想を軸に、現代社会におけるその意義を多角的に論じました。

・仏教の原点にある「利他」の精神

講演の冒頭で入澤理事長は、これまでに調査してきたアフガニスタンのバーミヤン遺跡や、トルクメニスタン、イランなどの事例を紹介しながら、「宗教や文化の違いを超えて重層的に遺跡が残っている。その痕跡は、人々が互いに影響を与え合い、共に生きてきた証です」と語りました。

また、釈尊が説法に立ち上がったことについて「多くの人々の利益と安楽のためにという思いこそ、仏教の原点にある“利他”の精神です」と述べ、「仏教は自己の悟りだけを目指すものではなく、他者の幸福を共に願う実践の宗教なのです」と強調しました。

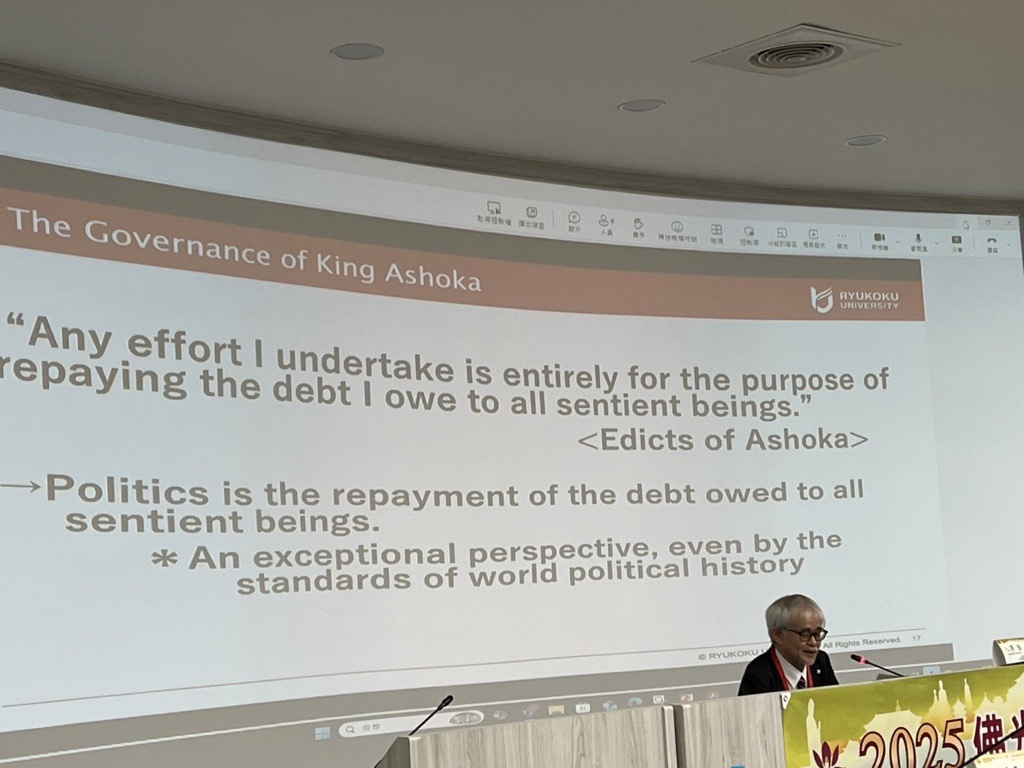

・アショーカ王の「報恩の政治」

続いて、紀元前3世紀にインドを統治したアショーカ王の碑文を取り上げ、「アショーカ王は“法による統治”を掲げ、『一切衆生の利益安楽』という言葉を政治理念に据えました」と紹介しました。

さらに、「彼にとって政治とは民のために行う“報恩の行為”でした。そこには、自らの力を他者の幸福に向けるという仏教的発想が息づいています」と語りました。

入澤理事長はまた、明治期に大谷探検隊がアショーカ碑文を調査した歴史にも触れ、「龍谷大学の探求の精神は、まさにそこに源を持つ」と述べました。

・「一切衆生の利益安楽」を刻んだ菩薩像

インド・マトゥラー出土の菩薩像碑文に「一切衆生の利益安楽のために」と刻まれていることを示し、入澤理事長は「寄進者の祈りがやがて菩薩の誓願へと発展し、大乗仏教の“衆生救済”の思想が形づくられていきました」と解説し、「仏教は人々の素朴な祈りを包み込みながら成長してきた“開かれた宗教”なのです」と語りました。

・現代社会に生きる「一切衆生の利益安楽」

講演の後半では、「一切衆生」の理念を現代に生かす取り組みとして、龍谷大学の教育・研究活動を紹介しました。

入澤理事長は、「龍谷大学は、仏教精神に根ざした“社会に生かす学問”を目指しています」と述べ、2024年に掲げた「ネイチャーポジティブ宣言」では、生物多様性の回復を目指す研究を推進。環境DNA分析によるジュゴンの生息確認など、具体的成果を挙げています。

また、「仏教SDGs」「カーボンニュートラル宣言」などを通して、環境・福祉・教育を結ぶ新しい社会実装モデルを展開していることを報告しました。

・若者の力で社会を変える「仏教SDGs」

さらに、学生主体の取り組みとして、障がいのある学生と共に働くカフェ「樹林」や、社会課題をテーマにしたソーシャルビジネス「RE-SOCIAL」などを紹介。

「学生たちが“誰かのために”という思いで行動する姿は、まさに現代の“利他”の実践です」と話しました。

また、京都信用金庫や大阪ガス都市開発と連携して進める「共創HUB京都」についても触れ、「学生が生活しながら学び、社会課題の解決に取り組む場をつくることで、“学びと社会”をつなぐ新しい教育のかたちを目指しています」と述べました。

講演の最後に入澤理事長は、次のように語りました。

「“一切衆生の利益安楽”という言葉は、すべての存在が幸せであるようにという祈りの言葉です。

この思いを胸に、他者を思いやり、社会のために行動できる人材を育てていくこと――それが、仏法の社会実装にほかなりません。」

そして、「龍谷大学は今後も、仏教の利他精神を礎に、持続可能で共生的な社会の実現を目指していきます」と結びました。

本講演に関して、佛光大学と台湾の報道機関も取材・報道を行っています。以下URLよりご覧いただけます:

• 佛光大学:「主題分享跨越古今的視野 入澤崇暢談佛教教育與永續發展的社會實裝之道」https://website.fgu.edu.tw/zh_tw/announcement/fgu/-41587814( 発稿時間:2025-11-04)

• ENN台湾電報:「佛光山大學校長論壇 逾百位國際學者以佛學領航」https://enn.tw/660214/(発稿時間:2025-11-04)

• 人間通信社:「校長論壇專題演講 入澤崇暢談佛教教育與永續發展」https://www.lnanews.com/news/10/172568 (発稿時間:2025/11/04)

• 暢NEWS:「2025佛光山大學校長論壇登場 52校聚焦佛學教育與永續發展」 https://songnews.com.tw/202412/ (発稿時間:2025/11/05)

• 品観点:「佛光山大學校長論壇登場 全球137學者匯聚佛學與永續對話」https://www.pinview.com.tw/News/50978.html (発稿時間:2025/11/05 13:41:04)

• 中央社訊息:「跨越古今的視野 入澤崇暢談佛教教育與永續發展的社會之道」https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/417839?utm_source=chatgpt.com (発稿時間:2025/11/07 11:27:25)