ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

ROSWの部活・サークル紹介まだまだ続きます。LIVE配信出演団体以外の紹...

【犯罪学Café Talk】ディビッド・ブルースター(David Brewster)氏 (犯罪学研究センター・博士研究員)

犯罪学研究センター(CrimRC)の研究活動に携わる研究者について、気軽...

学生支援の輪に広がり―三重森本里力再生協議会の皆様よりお米150キロが寄贈【政策学部】

政策実践・探究演習 京丹後ゲンゴロウ郷の米プロジェクトでお世話にな...

フランス屋製菓株式会社が本学の食材支援に参画 #goen(ご縁)でつなぐ学生との「絆」【学生支援特別推進室】

新型コロナウイルス感染拡大によって、アルバイトができなくなるなどの...

【奨学金募集】実践真宗学研究科学内進学奨励給付奨学金の募集について

実践真宗学研究科 学内推薦入学試験を希望されている方は、予約採用型の...

新型コロナウイルス感染症の拡大防止が継続的に求められるため、例年会...

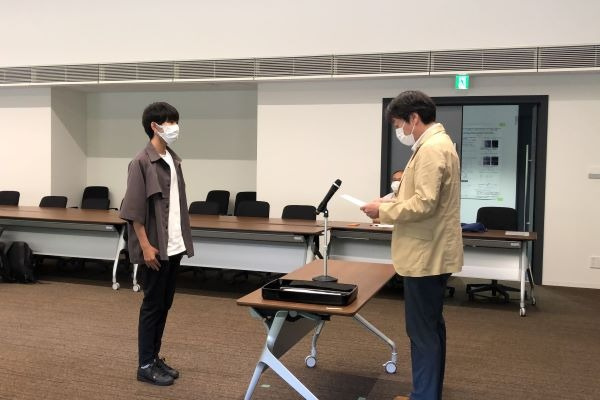

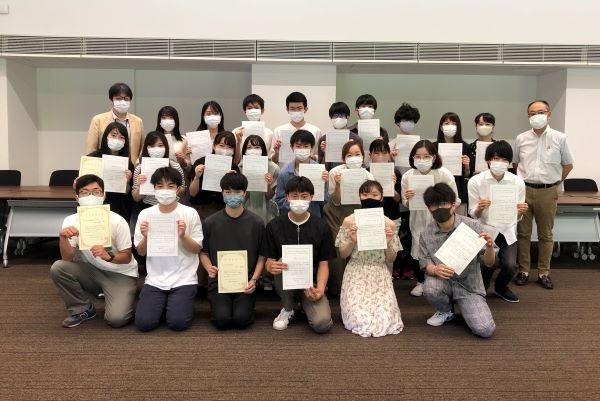

2021年6月30日(水)に、アカデミックスカラシップ奨学生(在学採用型)・龍谷大学親和会学業優秀者表彰の表彰式を行いました。

アカデミックスカラシップ奨学生は、学部2~4年生の学業成績が特に優秀な学生を表彰する制度です。

また、龍谷大学親和会学業優秀者表彰 学部教育賞・大学院優秀賞は、学業において著しい成績・成果をおさめられた個人やゼミに対し、意欲的に自らの目標に向かって自己研鑽することを奨励する意味で、本学の保護者会組織である親和会から表彰するものです。

今回は、アカデミックスカラシップ奨学生・33名、龍谷大学親和会学業優秀者表彰 学部教育賞・学部4年生4名、大学院優秀賞・研究科生1名が選ばれ、当日参加できた奨学生に、大門農学部長・島農学研究科長より賞状が手渡されました。

大門学部長から、「エリートとは勉強ができるということではなく、どんな環境でも適応できる人、そんな人物を目指してください」と激励の言葉が贈られました。

両方の奨学生に選ばれました、資源生物科学科4年生 村田 奈央さんにお話を伺いました。

・アカデミックスカラシップ奨学生・親和会学業優秀者表彰を受けての感想

素直にうれしかったです。がんばった甲斐があったと思うと同時に、これからもがんばろうと励みになりました。家族も喜んでいました。

大学で身につけた力を社会に出てからも生かしていきたいと考えています。

・どんな研究をされていますか

化学肥料に頼るのではなく、植物そのものを肥料の代わりにすることで(「緑肥」と言います)、環境への負荷を減らす「持続可能な農業」について研究しています。

3種類の作物を使った研究で、コムギとヘアリーベッチ(緑肥として使います)を一緒に栽培した後、アズキを栽培するという流れです。そして、アズキへどの程度養分が供給されているかを調べることで、緑肥の効果を検証します。アズキはこれから育てるので、結果が楽しみです。

・普段の学習方法で工夫していることはありますか

授業などで出た課題には、すぐに取りかかるようにしています。記憶が新鮮なうちにレポートなどをまとめることで、作業スピードも早くなりますし、期限までの余裕があるので修正もききます。生鮮食品と一緒で、放置しないことが大切です。また、授業の中や授業以外のことでも農業に関して気になることがあれば、積極的に先生に質問をし、疑問を解決しています。(インターネットや教科書には載っていない生の情報が得られ、深い学びにつながります。)

それと、学習方法ではないですが、普段の生活の中でも疑問を持つようにしています。スーパーで販売されている牛肉に記載されている番号が何なのか調べたり(牛の個体識別番号が書かれていて、精肉になるまでをたどれるのだそうです)、果物の病気について調べたり・・・新型コロナウイルスの影響で大学に行けない時期もありましたが、身の回りに学びの題材はたくさんあると思います。

・卒業後の進路について

高校の農業科の教員を目指して就職活動中です。

龍谷大学農学部は、座学だけでなくフィールドワークがあることが魅力で進学されたという村田さん。大学では、遠方出身の友人ができたり、考え方が異なる人とも出会えたことが刺激になっていると笑顔で話してくださいました。

〇6月19日(土)に開催された東京支部の総会&講演会の講演会部分を期間限定で公開しています。

LGBTについて、具体例をあげてたいへんわかりやすくお話しいただきました。

ぜひご視聴いただき、簡単な感想など東京支部までお寄せください。

送り先メールアドレス:ryukoku.koyukai.tokyo.info@gmail.com

テーマ:「龍大生から学んだLGBTフレンドリーな社会とは」

講 師:安食真城さん(1988年文卒:龍谷大学宗教部職員:僧侶)

※龍谷大学東京支部ホームページからご覧ください。

★東京支部ホームーページはこちら(講演会を見逃し配信中)